◎ スぺイシアの旅

令和六年十一月二十二日、東武北千住駅九時十三分発日光行きのスぺいシア3号で、日光へ向かって出発。

スぺイシアは、2024年のブルーリボン賞を受賞した、東武鉄道の最新鋭の車両である。

乗ったのは普通車であるが、乗り心地は良かった。

草加市・越谷市・春日部市に入り、春日部駅で停車、北春日部駅を過ぎると、東武の車両基地がある。

宮代町にある東武動物公園駅で、伊勢崎線と別れて、日光線は北上。

杉戸町・幸手市を過ぎると、久喜市からは北西に向き変え、利根川を越える。

加須市・板倉町からは北上。 渡良瀬川を渡ると、栃木県栃木市に入り、栃木駅で停車。

新栃木駅を過ぎると、右に宇都宮線が別れていく。

野沢町を過ぎると、鹿沼市で、新鹿沼駅で停車。

前方に日光杉並木があり、そこをくぐる抜けると、日光市に入り、下今市駅で停車。

下今市駅で、鬼怒川線は北に分かれ、日光線は西に向かい、杉並木公園を左に見ると、

十時五十分、終点の日光駅へ到着した。

|

|

| ||

| 特急 スぺイシア | スぺいシア車内 | 利根川を渡る |

◎ 中禅寺(立木観音)

駅前から、十一時五分発の湯元温泉行きのバスに乗り、

中禅寺温泉バスターミナルに十一時五十分に到着。

到着後、宿泊するホテルに荷物を置き、観光へ出かける。

ホテル前は立木観音方面の道と、湯元温泉への国道が交差する、立木観音入口交叉点で、

中宮祠二荒山神社の赤い鳥居が建っている。

立木観音に向って、中禅寺湖に沿って歩き、振り返ると、男体山の姿が目に入った。

上の三分の一は冬枯れで、下は紅葉が終わった枯葉が付いた状態、一番下はまだ黄葉中という

姿である。

「 男体山は、日本百名山の一つで、標高2486の円錐形の火山である。

男体山の初登頂は、天王二年(782)の勝道上人によるもので、山岳信仰の対象で、

頂上には二荒山神社の奥宮がある。 」

左側の山裾には、「萬霊供養之塔」 の石碑があり、左側に小さなお堂がある。

説明板などがないので、どういうものか、わからない。

立木観音が、全ての人々の願いを聞く、とあるので、人だけでなく、生きとし全てのものを供養する塔があった、という意味か?、と思った。

|

|

| ||

| 赤い鳥居 | 男体山の姿 | 萬霊供養之塔碑とお堂 |

そのまま進むと正面に、立木観音の楼門(仁王門)がある。

「 立木観音の正式名は、日光山中禅寺で、中禅寺湖の歌ヶ浜にある、

天台宗の寺院である。

世界遺産に登録された、日光輪王寺の別院で、坂東三十三観音の第18番札所である。

当初は二荒山神社の神宮寺として、男体山の登山口近くに建立され、

補陀洛山中禅寺 とされた。

本尊は、その本寺観音堂に祀られた。 脇侍として、四天王像が祀られた。

明治五年(1872)の神仏分離により、輪王寺の別院になる。

明治三十五年(1902)の大山津波により、壊滅的な被害を受け、現在地に再建された。 」

拝観受付があるので、参拝料を支払う。

楼門(仁王門)は廻廊で繋がっていて、朱塗りの建造物であるが、逆光のため、

写真は黒く写っていた。

仁王門をくぐり、少し先まで行き、振り返って、門の裏面を写すと、

鮮やかな朱色の門であることが確認できた。

門の表に戻り、右側を覗くと、金剛杖を持ち、 あ と口を開いた仁王像が鎮座している。

|

|

| ||

| 楼門(仁王門)と回廊 | 仁王門の裏側 | 阿(あ)形の仁王像 |

左側には、口を閉ざした 吽(うん)形の仁王像がある。

説明文

「 楼門は、中禅寺の入口で、左右に仁王尊が祀られています。

仁王尊は、金剛力士像ともいい、力士がモデルとなった尊像です。

境内に災厄が入り込まないように護っています。

右側を密しゃく金剛、左を那羅延金剛と申します。 」

門をくぐった反対側の右側には、雷の道具を持った、雷神が鎮座している。

左には、風の袋を持った、風神がいる。

|

|

| ||

| 吽(うん)形の仁王像 | 雷 神 像 | 風 神 像 |

仁王門の先の右側に、鐘楼があり、中に諸願成就の梵鐘がある。

説明板「諸願成就の梵鐘(かね)」

「 この鐘は諸願成就の梵鐘と申します。

一つ撞いては、父母先祖有縁無縁供養のため、

二つ撞いては延命福寿のため、

三つ以上は願の数々と、むかしから、いい伝えられた、有名な鐘であります。

すでに散歩された皆様のの御先代又は知己の方々もきっと、御自身で撞かれ、

青く澄みわたった湖上を流れ行き、山峡に余韻を引いたこの鐘に、

数々の願いを籠められたにちがいありません。

本日、この梵鐘の音を耳に刻まれて、お帰りになることを、

中禅寺参拝の思い出のよすがにもなることでしょう。

中禅寺執行 」

参道を進んで行くと、左側に延名水が湧きでている。

その先に石護摩壇がある。

説明板「日光市指定文化財 石護摩壇」

「 石造 不動明王坐像 ・ 護摩壇

山岳に分け入って行く修行を 修験道 といい、修行僧を 山伏 と呼びます。

正面には、本尊である不動明王坐像がまつられています。

石造りの鳥居と四方の石柱で結界とし、

中心の苔むした塚の下には山伏が火を焚いて行う、 採燈護摩 という、

修行で使われた、丸い 石造の護摩炉 が据えられています。

日光山には、この形式の護摩壇が三基現存しており、 近世の常設段としては、

他に例がない大変貴珍しいものとなっています。 」

|

|

| ||

| 鐘 楼 | 延名水 | 石護摩壇 |

参道の右側に、「身代わりの瘤(こぶ)」 と書かれた立札があり、 大木の下にしめ縄が巻かれ、大きな瘤が隆起している。

説明板「身代わりの瘤」

「 この瘤は、皆様の病気を身代わりになって出来た瘤也 」

参道の左手の奥まったお堂では写経が出来る。

その先の左側の小さな建物は、坂東三十三観音の第18番の札所である。

ここで、ご朱印を依頼した。

納経所の向かい側、中禅寺湖側へ張り出している建物の周りには、

赤い 「奉納 愛染明王」 の幟が数多くある。

赤い方形の建物は、愛染明王を祀る愛染堂である。

近くにあった立札には、 「縁結び 愛染明王 中禅寺」 とあった。

|

|

| ||

| 身代わりの瘤 | 坂東三十三観音の札所 | 愛染堂 |

参道の突き当たりにある建物は、大黒堂である。

ここには波之利大黒天(はしりだいこくてん)が祀られている。

説明板「波之利大黒天」

「 奈良朝の昔、日光開山 勝道上人が、我れ山頂を極めずんば、菩薩に致らじと、

勇猛心の発願によって、初めて中禅寺湖畔まで登攀、幾度か男体山頂を極めんとして果たされず、

よって草庵に端坐祈念せられた時、上人の不撓不屈の精進心を感応懾受(かんのうしょうじゅ)、

湖上に大黒天出現、 「吾れ汝を外護せん」 と告られ、その御守護により、山頂を極められ、

日光開山の偉業を成就せられたので、その奇瑞(きずい)に感激し、

その折、感見せられた大黒天の尊像を刻まれて、お祀りしたのが、この波之利大黒天であります。

この大黒天は、よく諸人の苦厄を救わせ給い、特に事業成就、道中安全、開運の尊天とし、

別には安産、足止め、盗難除けの守護神として、全国的に尊崇を受けております。 」

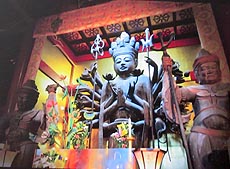

大黒堂の左側にある建物が本堂である。

説明板「重要文化財 立木観音(千手観音)

「 このお堂の内部には 千手観音の立像が祀られています。

今を遡る1250年余りの昔(天平神護2年・766)に、人々の救済のため、

日光山を 「観音様の浄土」 と信じて開かれた、勝道上人(735-817)という修行僧が、

桂の生きた立木から彫り出したことから、 立木観音 と呼ばれます。

日光山で一番古い仏像で、国の重要文化財に指定されています。

この立木観音は、すべての人々の願いを聞き、人々の苦しみをとり除く、慈悲救済の仏として、

多くの人々から信仰されています。

観音堂の奥は、高台に建つ五大堂につながっており、

五大堂からは男体山と中禅寺湖の大パロラマを望むことができます。 」

大黒堂と本堂を繋ぐ通路に、入口があり、中に入ると僧侶が数名いた。

室内は撮影禁止である。

本堂にあったのは、説明板に掲示されていた、千手観音である。

思っていたより、大きなもので、細かい細工はないように見えた。

「 寺伝によると、 延暦三年(784)、日光山の開祖である勝道上人が、

船で湖を遊覧していた時、湖上に金色の千手観音の姿を感得し、一刀三礼して、

桂の木を立木のまま、千手観音を刻んだといわれる。

そのことから、 立木観音 という呼び名にならました。

観音の頭頂にある十一面の頭と、千の手と眼は、全ての人々を救うという、

観音様の誓願を表している、という。

この 立木千手観世音菩薩を本尊として、中禅寺が開かれた。

江戸時代、日光山は女人禁制の霊場であったので、女性はいろは坂の途中にある、

女人堂から本尊を参拝した、という。 」

千手観音を取り巻く、四天王像は、源頼朝の寄進である。

|

|

| ||

| 大黒堂 | 中禅寺本堂 | 千手観音と四天王像 |

本堂の左側の四天王像を見ながら、奥に進むと、回廊があり、上って行くと、

五大堂の建物に出た。

ここからは、中禅寺湖の先に、男体山の裾野が広がり、中禅寺湖の奥には奥日光の連山が見えた。

目を右に転じると、木々のほとんどが葉を落としているが、一本の楓が紅葉し、

その下の植栽に紅葉が見られた。

五大堂内には、不動明王像を中心に、隆三世明王・軍荼利明王・大威徳明王・

金剛夜叉明王からなる、五大明王像が祀られている。

中禅寺は天台宗であるが、天台宗で用いられる烏枢沙摩明王でなく、

真言宗で用いられる、金剛夜叉明王が祀られている。

説明文

「 本堂の裏手、京都・清水寺さながらの舞台作りの上に建てられた、五大堂には、

江戸時代初期に造られた「五大明王」が祀られています。

五大明王は、密教の根本仏、5つの仏の智恵の象徴で、中尊は不動明王です。

五大堂の天井には、日本画家 堅山南風画伯による、壮大なパロラマを臨むことができます。 」

五大堂の建物は、本堂の裏側の一段高い所にあり、本堂と近い位置にあるため、

全景を写真に入れることは出来なかった。

お参りを済ませ、御朱印をいただき、楼門が出た。

この後、英国大使館別荘に行くため、中禅寺の右側の車道を進むと、

閉じられた門があり、その先に愛染堂を先頭に、本堂や五大堂が望めた。

|

|

| ||

| 五大堂から見た風景 | (上部)五大堂 (下)本堂 | 立木観音全景 |

◎ イタリア大使館別荘・英国大使館別荘

中禅寺湖に沿って進むと、車道が坂道になるところの右側に、車止めのある道がある。

この道に入ると、右側にフランス大使館別荘があり、今も使われているので、

立ち入り禁止になっている。

そのまま進むと、左御の車道脇に駐車場があり、大使館別荘に行く人用の駐車場である。

その下には、周辺案内図という、大きな看板が建っていて、

この先に英国大使館別荘記念公園、その先にボートハウス跡に桟橋があり、

その先に、イタリア大使館別荘記念公園があることが分かった。

少し歩くと、「← イタリア大使館別荘記念公園400m」 、

「英国大使館別荘記念公園 50m →」 の道標がある。

右の道標に従って進むと、道の右側にあるのは奥日光では残り少なくなった、

湖畔の紅葉である。

その先の小高いところにあるのは、英国大使館別荘である。

|

|

| ||

| 道 標 (右)英国大使館別荘入口 | 湖畔の紅葉 | 英国大使館別荘 |

艦内見学は後にして、イタリア大使館別荘に向って、アップダウンのある細い道を歩く。

右手下に、桟橋が見えてくる。 これが、案内板にあった、ボートハウス跡である。

「← 桟橋 ボートハウス跡」 の 道標もあった。

その先に「← 歌ヶ浜 イタリア大使館別荘記念公園 →」 の道標が建っている。

その先に、木橋があり、その奥に木造の建物が見える。

橋の両側は紅葉できれいである。

|

|

| ||

| 桟橋(ボートハウス跡) | 道 標 | 木橋の紅葉 |

木橋を渡ると、道の左側の奥まったところにある建物は、イタリア大使館別荘の副邸である。

「 副邸は、暖炉を持つ、居間兼食堂とそれに続く広縁、寝室と台所からなっていた。

本邸とは対照的に、森の中の環境を生かして建物で、窓から見る四季の彩りの変化が抜群である。

現在は往時の歴史を紹介する、国際避暑地歴史館として使用されている。 」

右側に、木造のイタリア大使館別荘が建っている。

「 イタリア大使館別荘は、昭和13年に、

イタリア大使館の別荘として建てられ、

平成9年まで、歴代の大使が使用していたものである。

本邸は、著名な建築家、 アントニン・レーモンド により建築されたもので、

主に大使とその家族が使用した。

本邸は、床板や建具・家具などをできる限り、再活用して復原している。

また、パタンを変えながら、杉皮張りで仕上げられた内外装も大きな特徴である。 」

|

|

| ||

| 別邸(国際避暑地歴史館) | イタリア大使館別荘本邸 | 湖側から見た本邸 |

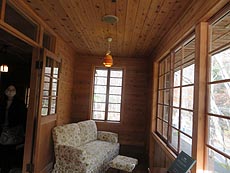

スロープから、館内に入ると、ポーチで靴を脱く。

その先に、狭い長方形のホールと階段、トイレがある。

ホールの先は、横に長い部屋が広がり、右側の椅子群は書斎、中央の丸テーブルとソファーは居間、

左側のテーブルと椅子群は食堂で、両側に暖炉があるワンルームである。

その左側にある、壁で仕切られた部屋は休憩室である。

中禅寺湖が見られるように、長いソファーベットが置かれていて、戸も閉められるようになっていたので、大使などがのんびり本を読んだり、景色を見ていたりした場所なのだろう。

その奥の広い場所は非公開場所になっている。

ここは台所などがあるのだろうと思った。

これらの部屋の奥、中禅寺湖に面して、解放感のある広縁が横に細く広がっている。

なお、一階では、9時30分~15時頃まで、カフェ コモ が開業していて、コーヒーとクッキーなどを

広縁のソファで楽しみことができる。

|

|

| ||

| ワンフロア(書斎・居間・食堂) | 休憩室 | 解放感のある広縁 |

二階は、湖の面して、ベットが並び、湖の展望を最大限活かした設計になっている。

階段を上がった左側に小さな長方形の休憩室、ホールの右側は、湖に面して、

左側から、現在はギャラリー、展望室1(寝室)、展望室2(寝室)、展望室3(大使の間)がある。

なお、階段はギャラリーの間の奥にもあった。

|

|

| ||

| ギャラリー | 寝室 | 大使の間 |

本邸を出て、湖側へ向かうと、暖房の煙突がある。

見学者に桟橋が人気で、次々に記念写真を撮っていた。

湖には定期遊覧船がタイミング良く通過していった。

それを見た後、英国大使館別荘を見に、先程の道を引き返した。

「 明治中期から昭和初期にかけて、中禅寺湖畔は、各国の大使館をはじめ、

多くの外国人の別荘が建てられ、国際避暑地としてにぎわいました。

この建物は、英国の外交官で、

明治維新に大きな影響を与えた、アーネスト・サトウの個人的別荘として、明治29年に建てられたものである。

彼は、好きな登山や植物採集などを楽しんだ。

この山荘には、イサベラ・バードも滞在し、友人あての手紙に、 「山荘から眺める風景の素晴らしさ」

を綴っている。

後に、山荘は英国大使館別荘となり、平成二十年(2008)まで利用された。

現在の建物は、使われていた姿に復元したものである。 」

|

|

| ||

| 本邸の暖房用の煙突 | 桟橋と定期遊覧船 | 英国大使館別荘 |

内部に入ると、細長いエントランスとトイレがあり、その先に長方形の部屋がある。

現在は、英国外交官 アーネスト・サトウとサトウが愛した奥日光を紹介する展示室になっている。

展示テーマは、① 幕末維新に大きな影響を与え、明治29年(1896)に、

この別荘を建てた、彼の生涯を紹介している。

サトウは、明治五年(1872)に日光を訪れ、その後も日光を訪れ、「日光案内」を出版。

これが、国際的避暑地として発展するきっかけとなった。

明治二十五年(1992)頃に、初の外国人別荘が中禅寺湖畔に建設され、

明治二十七年(1994)には、外国人向けのホテルが開業するなど、

この極上の風景地は、次第に国際的避暑地としての道を歩き始める。

サトウは、明治二十八年(1895)に、特命全権大使として、再来日すると、

翌年には別荘を完成され、離日までの五年間に200日以上滞在するほど、

この地を愛し続けました。

② サトウが愛した奥日光

国際避暑地の歴史や奥日光の豊かな自然、サトウの次男で植物学者の武田久吉氏、

サトウがこの場所を別荘地に選んだ理由や建物の特徴を紹介している。

広縁にはソファがあり、中禅寺湖と外を歩く人々が見える。

|

|

| ||

| サトウの生涯の展示室 | ソファが置かれた広縁 | 広縁からの風景 |

二階への階段前には、クラッシックなランプが置かれていた。

二階では、正方形の展示室があり、「アーツ・アンド・クラフト運動で花開いたデザイン芸術」 という

テーマの展示が行われていた。

その隣は英国文化交流室となっているが、南4番Chassic というカフェが営業している。

営業時間は季節によって違うが、10時~15時30分(ラストオーダーは14時30分

メニューは、ミニアフタヌーンティ-という名で、

英国大使館駐日シェフの監修を受けた、スコーンとサンドイッチ、紅茶のセットである。

味わいと思ったが、ラストオーダー時間を過ぎていたので、残念だった。

英国大使館別荘は、外観は当時のままだが、部屋が当時の間取なのか、 どのように使用していたのかの説明はなく、完全に展示館である、と思った。

|

|

| ||

| クラッシックなランプ | 展示室 | 英国文化交流室 |

スコーンに少し未練を残しながら、英国大使館別荘を後にして、元来た道を歩く。

先程訪れた立木観音までは約10分程、そこから中禅寺温泉バスターミナルまでは25分程。

途中の立木観音第一駐車場近くに、「 MAPLE 」 というレストランがある。

昼食は立木観音へ行く前にここで、中禅寺湖で獲れた鱒のムニエール定食をいただいた。

中禅寺温泉バスターミナルは、下山する人がバス待ちをしていた。

半分以上は外国人である。

バスが来たが、乗りきれず、十人余りを残して出発して行った。

華厳の滝を見に行った。

駐車場の脇の観瀑台から滝を見る。

「 華厳の滝は、中禅寺湖から溢れた水が華厳渓谷に落下する。

幅7m、長さは97mの滝で、那智の滝、袋田の滝とともに、日本の三名瀑の一つである。

エレベーターで下に降りみることもでき、また、ロープウエイが架かる明智平の展望台からは、

中禅寺湖や男体山とともに、見ることができる。 」

この後、宿泊するホテルへ行った。

|

|

| ||

| レストラン MAPLE | 華厳の滝 | 華厳の滝 |

◎ 日光二荒山神社中宮祠

宿泊したのは、立木観音入口交叉点の赤い鳥居近くのホテル花庵である。

小さなホテルで、最近建てられたと思え、こさっぱりしていて、感じが良かった。

露天風呂は湯本温泉から引湯した硫黄泉、内湯は麓の清滝にある、日光和の代やしおの湯から、

タンクローリーに運んできた、単純温泉と、二つの種類の湯に浸かれるのが売りである。

食事は地元の野菜などを使用した創作料理で、品数が多いが、量が少なく、

肉も少ないので、女性をターゲットにしていると思われた。

若い男性にはもの足りないと思ったが、男性だけの宿泊者はいなかったので、

これでよいのだろう。

九時に宿を出て、中宮祠二荒山神社へ向かう。

バス停近くの中禅寺湖に、G7 NIKKO の 大きな看板があり、

G7のサミットが行われたことが分かった。

バスに乗っていたのは数分で、神社前のバス停で降りた。

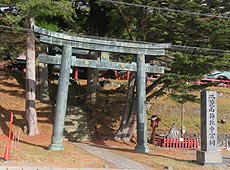

青銅製の鳥居(唐銅鳥居 ・ 浜鳥居)があり、その前に「二荒山神社中宮祠」と書かれた石柱が建っている。

中宮祠ご由緒

「 二荒山神社は、神鎮まります御山として、古来より信仰されてきた霊山男体山(二荒山)を

御神体山とする社で、

二荒山神社中宮祠は、日光二荒山神社の中宮で、天応二年(782)に、

男体山の山頂にお祀りされたのがはじまり。

「二荒」を音読みして、「ニコウ」、これを「日光」という字をあてて、ニッコウと読み、

日光の地名の語源にもなっている。

男体山の山頂に奥宮、中禅寺湖畔に中宮祠、東照宮西奥に本社の三社が鎮座する。

御祭神は、二荒山大神で、主祭神 大己貴命と妃神・田心姫神と御子神・味すき高彦根命 の 親子三柱を

お祀りする。

境内地は、華厳の滝・いろは坂・日光連山等が含まれ、日光国立公園の中枢をなし、

その広さは約3400ヘクタールにも及ぶ。

中禅寺立木観音も、この境内に祀られていたが、明治35年に対岸に流され、その地に再建された。 」

|

|

| ||

| ホテル花庵 | G7 NIKKO看板 | 唐銅鳥居(浜鳥居) |

石段を上ると、八脚門がある。

門をくぐると、右側の手水舎と駐車場があり、左側には「ねがいかなえます石」 があり、

その奥に稲荷社が祀られている、

「 願い叶えますの説明板に

「 聖地奥日光は、江戸時代まで、修行の霊場であったため、

殺生禁断の地とされ、中禅寺湖には魚が住んでいなかった。

明治7年、日光二荒山神社は、宗教的戒律を解いて、

幸の湖(中禅寺湖)に、魚の放流を許可し、二代目の宮司柿沼広身は、

明治8年(1875、自ら幸の湖に魚を放し、翌年、湯の湖にも放流しました。

その由来を刻んだ碑が 「放魚の碑」 です。 」

とある。

中宮祠稲荷神社は、御祭神が宇迦之御魂神で、五穀豊穣の神様で、商売繁盛の神様として、

祀られている。

参道を進むと、正面の階段の上に唐門がある。

|

|

> > | ||

| 八脚門 | 中宮祠稲荷神社 | 唐門 |

唐門をくぐると、左手に神楽殿がある。

「 神楽殿は、大国殿とも呼ばれ、主祭神の大己貴命は、通称、大国様と親しまれる良縁の神様で、 神楽殿では、毎日、大国様に八乙女神楽が奉奏される。 」

拝殿は令和5年6月1日~令和8年3月31日まで、保存修理工事とあり、テントで覆われていた。

その奥には良縁の松と本殿がある。

「 本殿と拝殿は、元禄十四年(1701)に建てられたもので、国の重要文化財に指定されている。

本殿には、二荒山大神様が鎮座する建造物で、拝殿は祭典や参拝など拝礼をする建造物である。 」

|

|

> > | ||

| 神楽殿 | 保存修理中の拝殿 | 二荒山神社中宮祠本殿 |

拝殿の右手に、社務所があるので、御朱印をいただく。

男体山の奥宮または男体山の登山をする場合は、社務所で手続きを行う。

本殿の先に、「二荒山上奥宮登拝口」の石柱が建っている。

その奥に常夜燈と、「二荒山神社」と金文字書かれた弊額があり、

「二荒」の神紋が金色で貼られた唐銅鳥居がある。

その奥に、しめ縄が掛けられた朱色の建物は登拝門である。

この門は男体山登山口で、登山期間のみ開かれる。

「 登拝道は。登拝門から山頂まで、片道約6kmあり、

開山期間は4月25日~11月11日までである。

当日は閉門されていたが、右に行くと、山側が見え、登山道が確認できた。 」

登拝門前には、「男体山登拝 顕彰碑」 と、金剛杖すり石がある。

石段の下左側には、「大国主命の小さな石像がある。

説明板「中宮祠七福神 大国様(招福・良縁)」

「 大国様は、大国主命で、二荒山神社の御祭神です。

大国様の姿は、頭巾をかぶり、打出の小槌を持った姿が有名ですが、

二荒山神社には小槌を持たずに、手招きしている、招き大国が祀られております。

大国様は、幸福と良縁をもたらす神様です。 」

唐門を出て、駐車場の方角へ進むと、左手に宝物館がある。

「 宝物館には、日本最大級の太刀「弥々切丸を始め、多数の刀剣類、 南北朝時代の神輿3基、また、 男体山頂遺跡からの出土品など、国宝及び重要文化財資料を多数展示している。 」

当日は、「名刀 御神宝展」 を開催しているので、中に入り、見学した。

館内は撮影禁止であった。

博物館を出て、坂道を下ると、唐銅の鳥居があり、二荒山神社中宮祠の見学が終了。

この後、中禅寺温泉バスターミナルへ行き、中禅寺湖周辺の観光は終了した。

|

|

> > | ||

| 社務所 | 「二荒山上奥宮登拝口」の登拝門 | 二荒山神社中宮祠の鳥居 |