小田代ヶ原は、奥日光の中西部に位置し、

標高1430m強の高地にある湿原である。

東側は戦場ヶ原だが、北・西・南はおおむね山に囲まれている。

湿原と言っても、湿原から草原へ移行期にあるため、両者と特徴を持ち、

貴重な景観を作りだすので、

宇都宮に単身赴任している間、しばしば訪れた。

季節により、景観がすごいので、記してみたい。

九月八日に訪れると、原の植物に氷が張っている。

野に咲く菊全体が透明な氷で覆われていたのには驚いた。

朝方に温度が下がったのだが、凍るということは氷点下になったことを意味する。

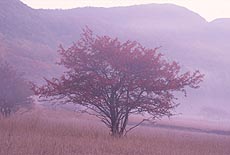

九月十九日に訪れると、小田代ヶ原のところどころが赤ずみ、水溜りも出来ている。

草紅葉の始まるである。。

|

|

| ||

| 凍れる花 | 草紅葉始まる | 貴婦人 |

九月二十九日に訪問すると、横にえんじや薄茶や濃茶色などが帯状に広がる。

さながら、セピア色のじゅうたんを敷きしめたようになる。

湿原を取り囲む、蒼い樹木の緑と説妙なコントラストをなし、より印象的風景を造り出している。

「 このように、草木が茶色に変わる姿を草紅葉といい、小田代ヶ原の名物である。

小田代ヶ原の草紅葉は、

湿原に生えるホザキシモツケやトダシバやアヤメなどの湿地性植物が、

赤・オレンジ・黄色などのモザイク状に、紅葉を始めるものである。

草紅葉は、九月上旬に温度が下がり始めると、始まり、

見ごろは、九月下旬から十月中旬までである。

この時期に、多くの人が小田代ヶ原を見に集まる。

」

毎年、程同じ風景であるが、平成十年(1998)九月二十八日に訪れた時は、

秋の豪雨の水が引かず、貴婦人の前が池のようになっていた。

十年に一度といわれる経験であった。

|

|

| ||

| 草紅葉と貴婦人 | 草紅葉 | 池化した小田代ヶ原 |

10月6日に訪れると、

小田代ヶ原は、霜が降り、真っ白であった。

太陽が出ると、霜が溶けて、小田代ヶ原は、黒さを増した草紅葉が現れた。

原にある樹木は紅葉し、発生した靄により、幻想的で美しい風景になった。

本格的紅葉の季節である。

|

|

| ||

| 霜が降りた小田代ヶ原 | 草紅葉が現れた | 紅葉した樹 |

10月20日と10月28日に小田代ヶ原へ行くと、秋は深まっていた。

20日から一週間で、背後のミズナラの樹林の黄葉は深みを増し、秋の終わりの予感がした。

小田代ヶ原へ通じる道は、まだ淡い黄色の葉であった。

|

|

| ||

| 10月20日の貴婦人 | 10月28日の小田代ヶ原 | 遊歩道にて |

11月2日に訪れると、霜が降り、白樺の木は枯木で、周囲のミズナラ林も秋の終わりを告げて

いた。

11月15日は朝日の中、少しもやがかかっていた。

|

|

| ||

| 11月2日の貴婦人 | ミズナラ林 | 朝日の貴婦人 |

12月2日、貴婦人の前にみずたまりがあり、背後のミズナラ林は影が薄くなり、

貴婦人の木肌の白色が際だって見えた。

12月13日に訪れると、水溜りがこおり、すっかり冬の装いに替わっていた。

12月28日に訪れると、小田代ヶ原が雪に覆われ、永い冬休みに入っていた。

|

|

| ||

| 12月2日の貴婦人 | 氷を背後の貴婦人 | 雪で埋まった小田代ヶ原 |