|

|

|

| ||

説明板 「兵糧庫跡」がある空地には四角形に穴があいたようになっている。

説明板 「兵糧庫跡」「 ここは古くから兵糧庫とか弾薬庫と伝承されてきた場所である。

中央を走る幅五十センチ、深さ二十センチの溝は排水溝のような施設と考えられ、

この溝が兵糧庫を東西二つの区画に分けていた。

西側の区画から南面する三間(6.7m)、四間(8.7m)の建物の柱穴が確認された。

このことから周辺より出土している平たい石を礎石として用い、

その上に建物があったものと考えられる

東側の区画からは、不整形な穴が数穴検出され、本丸よりの穴からは、

硯・坏・甲冑片・陶器などが出土している。

平成十三年三月 文化庁 静岡県教育委員会 三島市教育委員会 」

また「兵糧庫跡の柱穴と大きな」の説明板もあった。

「 発掘調査の結果、

この西側の区画から約二〇個の小穴がほぼ東西南北に並んで検出された。

これらの穴(ピット)のほとんどは、直径五〇cm、深さ二〇cm程度で、それぞれ

二m~二・二m間隔の列をなしていた。

周辺より出土した、平たい石を礎石と考えると、これらの穴は建物の柱穴跡と考えられる。

また、西北隅、土塁寄りに直径一・五m、深さ二・五mの大きな穴が四基並立して検出された。

これらの大穴は建物の柱穴とはまったくちがうもので、壁面は直角に整備されており、

底面は平らで特に加工はほどこされていなかった。

なお、その用途については不明である。

平成十三年三月 文化庁 静岡県教育委員会 三島市教育委員会 」

本丸の北側には「天守櫓跡」の説明板がある。

「 標高五百八十六メートル、天守櫓の名にふさわしく、

山中城第一の高地に位置している。

天守は独自の基壇の上に建てられており、この基壇を天守台という。

基壇は一辺七・五メートルのほぼ方形となり、

盛土によって五十センチ~六十センチの高さに構築され、

その四囲には幅の狭い帯曲輪(おびくるわ)のような通路が一段低く設けられている。

天守台には井楼(せいろう)、

高櫓(たかやぐら)が建てられていたものと推定されるが、

櫓の柱穴は植樹により撹乱されていたため、発掘調査では確認できなかった。

本丸から櫓台への昇降路は基壇より南に延びる土塁の上に、

一m位の幅で作られていたものと推定される。

平成十三年三月 文化庁 静岡県教育委員会 三島市教育委員会 」

本丸の北側に北の丸があった。

説明板 「北の丸跡」

「 標高五百八十三メートル、天守櫓に次ぐ本城第二の高地に位置し、

面積も千九百二十平米とりっぱな曲輪である。

一般に曲輪の重要度は、他の曲輪よりも天守櫓に寄り近く、より高い位置、

つまり天守櫓との距離と高さに比例するといわれている。

この点からも北の丸の重要さがしのばれる。

調査の結果、この曲輪は堀を掘った土を尾根の上に盛土して平坦部を作り、

本丸側を除く、三方を土塁で囲んでいたことが判明した。

また、本丸と間には木製の橋を架けて往来していたことが明らかになったので、

木製の橋を復元整備した。

平成十三年三月 文化庁 静岡県教育委員会 三島市教育委員会 」

北の丸は周囲を堀で囲まれていた。

説明板 「北の丸堀」

「 山城の生命は堀と土塁にあるといわれる。

堀の深さが深く、幅が広いほど曲輪につくられる土塁が高く堅固なものとなる。

北の丸を囲むこの堀は豪快である。 四〇〇年の歳月は堀底をニm以上埋めているので、

築城時は現況より更に要害を誇っていたに違いない。

城の内部に敵が進攻することを防ぐため、

この外堀は山中城全域を囲むように掘られ、水のない空堀となっている。

石垣が用いるようになると、堀の両岸はより急峻になるが、

石を用いずこれだけの急な堀を構築した技術はみごとである。

平成九年十一月 文化庁 静岡県教育委員会 三島市教育委員会 」

北の丸と本丸天守櫓の間に「本丸堀」の説明板がある。

「 山中城の堀の特色の一つに畝堀(うねほり)があげられる。

この堀の中にわずかに見えるのが畝の頂部である。

畝と畝との間隔は、一定ではないが、ここでは西下りの傾斜に合わせて、

畝の上部も階段状に西へ下げている。

城を防衛上からは、堀の中の水が深く、堀も深いのが堀としては最もよいが、

高地では普通空掘である。

ここの本丸堀は畝をつくることにより、用水池をも兼ねることができるわけである。

平成九年十一月 文化庁 静岡県教育委員会 三島市教育委員会 」

|

|

| ||

| 兵糧庫跡 | 天守櫓跡 | 北の丸跡 |

本丸と二の丸(北条丸)との間には本丸西橋が架かっていて、 その周囲は深い空堀(障子堀)と高い土塁で守る構造になっていた。

説明板 「本丸堀と櫓台」

「 本丸と二の丸(北条丸)との間の本丸西橋は、土橋によって南北に二分されている。

北側の堀止めの傾斜にはV字状の薬研掘が掘られ、その南側には箱堀が掘られていた。

堀底や堀壁が二段となっていたので、修築が行われ一部薬研掘が残ってようである。

なお、箱堀の堀底から兜の「しころ」が出土した。

土橋の南側は畝によって八区画に分けられ、途中屈曲して、箱井戸の堀へ続いている。

堀底から本丸土塁までは九メートルもあり、深く急峻な掘である。

堀の二の丸側には、幅三〇~六〇センチの犬走りが作られ、

土橋もこの犬走りによって分断されていたので、

当時は簡単な架橋施設で通行していたものと思われる。

一般的に本丸の虎口(入口)は、このように直線的ではないが、

特別な施設は認められなかったので、通行の安全上架橋とした。

説明板左手の、標高五八三メートルの地に、

ニノ丸櫓台(東西一二メートル、南北一〇メートル)があり、それを復元した。

平成十二年三月 文化庁 静岡県教育委員会 三島市教育委員会 」

本丸西橋から下を見ると、箱堀と障子堀がどういうものなのかが確認できた。

障子堀や畝堀は水のない空掘の底に畝を残し、

敵兵の行動を邪魔するという北条流の築城術の特徴を示すものである。

「 北条氏政は秀吉の小田原攻めに備え、

山中城を改修して防備を固めることにしたが、

未完成のまま豊臣軍を迎えることになり、

天正十八年(1590)の豊臣秀吉による小田原城攻めで落城した。

北条氏の滅亡後、山中城は廃城となり、そのまま放置された結果、

北条氏独特の城郭の構造を多く残されたといわれる。

三島市により当時を反映した整備改修がなされたので、

北条氏の築城方法を良く知ることのできる城跡になっている。 」

|

|

| ||

橋を渡ったところは標高五百八十三メートルにある二の丸跡である。

北から南に傾斜しているが、

しっかり整地がなされておらず、自然の地形のままである。

「 天正十八年(1590)の山中城攻防戦では、 山中城守将の北条氏勝は二の丸に陣取っていたが、 西櫓と西ノ丸が徳川家康の軍勢に攻め込まれるのを見届けると、 氏勝は二の丸から山中城を脱出してしまった。 」

広い広場の奥にある「二の丸櫓台」は東西十二メートル、南北十メートルで、

復元されたものである。

二の丸櫓台を降りると、両側は土塁で囲まれ、その先に橋が架かっている。

橋の先には横に長い曲輪があるが、そこには「二の丸虎口と架橋」の説明板がある。

「 二の丸は東西に延びる尾根を切って構築された曲輪である。

尾根の頂点にあたる正面の土塁から、南北方向に傾斜しており、

北側には掘が掘られ、南側は斜面となって箱井戸の谷に続いている。

この斜面を削ったり、盛土をして、山中城最大の曲輪、二の丸が作られたのであるが、

本丸が狭いのでその機能を分担していたものと思われる。

二の丸への入口は、三ノ丸から箱井戸を越えて、こちら側へ渡り、

長い道を上って、この正面の大土塁(高さ四・五メートル)に突き当たり、

右折して曲輪に入るようになっていた。

また、二の丸と元西櫓の間の掘には、橋脚台が掘り残されており、

四隅に橋脚を立てた柱穴が検出された。

橋脚の幅は南北四・三m、東西一・七メmで、

柱の直径は二〇センチ~三〇センチでだった。

復元した橋は遺構を保護するため、盛土して本来の位置より高く架けられている。

平成十三年三月 文化庁 静岡県教育委員会 三島市教育委員会 」

|

|

| ||

堀にかかる橋を渡り、上に上ると西の丸の元西櫓の説明板がある。

説明板 「元西櫓(もとにしやぐら)」

「 この曲輪は西ノ丸と二ノ丸の間に位置し、

周囲を深い空掘で囲まれた六四〇平方メートルの小曲輪である。

当初名称が伝わらないため無名曲輪と呼称したが、調査結果から元西櫓と命名した。

曲輪内は堀を掘った土を一メートル余りの厚さに盛土し、平らに整地されている。

この盛土の下部にはロームブロックが積まれていたが、

これは曲輪内に溜った雨水を排水したり、霜による地下水の上昇を押さえ、

表面を常に乾いた状態に保つための施設と考えられる。

しかもロームブロック層は溜池に向って傾斜しており、集水路ともなっている。

平成十二年三月 文化庁 静岡県教育委員会 三島市教育委員会 」

元西櫓跡の下に「←溜池跡 元西櫓跡↑」 の道標があるが、 右は来た二の丸方面である。 溜池跡へ向うと「溜池」の説明板がある。

「 ここは溜池(貯水池)の跡である。

山田川の支流の谷がここまで延びてきたものを盛土によって仕切り、

人口土手を作って深い堀にしたものである。

この溜池へ本丸、北の丸等の堀水が集まり、

また広大な西の丸の自然傾斜による排水も、元西櫓の排水も流入するしくみである。

深さ四メートル以上発掘したが、池底には達しなかった。

山城の生命は水の確保にあるといわれるが、

貯水への異常な努力がうかがうことができる。

平成十二年三月 文化庁 静岡県教育委員会 三島市教育委員会 」

ここは三の丸へ向う通路で、西の丸の排水路も兼ねた北条流の築城術である。

|

|

| ||

西の丸は三千四百平米の広大な面積を持つ曲輪で、 今は広い空地になっているが、山中城の西方防衛の拠点である。

説明板「西の丸」

「 西の丸は三四〇〇㎡の広大な面積をもつ曲輪で、山中城の西方防衛の拠点である。

西端の高い見張台はすべて盛土を積み上げたもので、

ここを中心に曲輪の三方をコの字型に土塁を築き、内部は尾根の稜線を削平し、

見晴台に近いところから南側は盛土して平坦にならしている。

曲輪は全体に東へ傾斜して、東側にある溜池には連絡道路を排水口として、

雨水が集められるしくみである。

自然の地形と人知とを一体化した築城術に、

北条流の一端をみることができる。

平成九年十一月 文化庁 静岡県教育委員会 三島市教育委員会 」

「山中城の建物」という説明板があった。

「 西の丸を全面発掘したが、建物遺構は確認されなかった。

この地の開墾耕作で撹乱された可能性が強く、

もしあったとしても臨時の小屋程度のものであろう。

西櫓跡からは三メートルX二・六メートルの柱穴跡が、

元西櫓跡からは五・四メートルX七メートルの建物の柱穴跡が検出され、

また平らな石等も確認されているので、

掘立柱の茅葺の物置程度の建物はあったであろう。

日常生活用具である炊事道具や椀類が出土しないので、

寝小屋(根小屋)は他の曲輪にあったと考えられる。

平成八年十二月 文化庁 静岡県教育委員会 三島市教育委員会 」

ここからの眺望は素晴らしく、雪を被った富士山が目の前に大きく見えた。 西端の高い高いところに「見張台」がある。

説明板「西の丸見晴台」

「 西の丸見晴台は下から盛土によって構築されたものである。

発掘の結果、基底部と肩部にあたる部分を堅固にするために、

ロームブロックと黒色土を交互に積んで捕強していることが判明した。

標高約五八〇mで、本丸の矢立の杉をはじめ、諸曲輪が眼下に入り、

連絡・通報上の重要な拠点であったことが推定できる。

平成八年十二月 文化庁 静岡県教育委員会 三島市教育委員会 」

また、「土塁」の説明板もあった。

「 山中城のどの曲輪も土塁で囲まれている。

石垣を使う以前の戦国時代の山城は全て掘と土塁が築城のポイントであり、

城内の何を隠すか(人、馬、槍など)にとって、土塁の構築が考えられた。

土塁の傾斜は堀側に対し急で、内部に対しては穏やかである。

このように自然の谷が眼下に迫っている所は土塁も重厚なものでなく、

土留程度のものである。

平成八年十二月 文化庁 静岡県教育委員会 三島市教育委員会 」

|

|

| ||

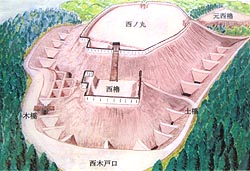

「後北条氏の角馬出(かくうまだし)」の説明板があり、 鳥瞰図を見ると、西の丸の西に西櫓があり、 西の丸から障子堀を越えて、前方に突き出したこの西櫓(広場)は四角形で、 それに沿って土塁と堀を巡らせていることが分かる。

説明板 「後北条氏の角馬出」

「 戦国時代の城で、

二つの虎口(出入り口)と一つの広場が組み合わされたものを特に「馬出」と呼んでいる。

馬出は戦国時代の永禄年間に完成したと考えられられているが、

甲斐武田の城では、馬出の土塁と堀を丸く造ったので、

「丸馬出」と呼ばれ、堀が円弧を描くので、通称「三日月堀」である。

これに対し、後北条氏の馬出は、その形(長方形)から「角馬出」と呼ばれている。

西ノ丸から障子堀をこえて、突き出したこの西櫓(広場)を四角(長方形)に造り、

それに沿って土塁と堀を巡らしている。

防衛する時は西の丸の虎口を中心に、

攻撃する時には堀の外側の広場(西櫓)を起点として、

堀の南端の土橋と北端の木橋を用いる。

この馬出の築造により、攻める機能と守る機能が明らかに区分された。

平成十六年三月 三島市教育委員会 」

西櫓と西の丸曲輪の北側を守る障子堀の様子はすごい。

説明板「 障子堀」

「 後北条氏の城には、堀の中を区画するように畝を掘り残す、

いわゆる「障子堀」という独特の堀が掘られている。

西の丸と西櫓の間の堀は、中央に太く長い畝を置き、

そこから交互に両側の曲輪に向って畝を出し、

障子の桟のように区画されている。

また、中央の区画には水が湧き出しており、

溜った水は南北の堀に排水される仕組みになっている。

このように水堀と用水池を兼ねた堀が山城に作られることは非常に珍しく、

後北条氏の城の中でも特異な構造である。

平成十二年三月 文化庁 静岡県教育委員会 三島市教育委員会 」

「西ノ丸畝堀」という説明板があり、畝堀は五本の畝によって区画され、

畝の高さは約二メートル、

更に、西の丸曲輪とは約の高さがあった。

現在は、芝が植えられているが、当時はローム層の土がむき出しになっていたので、

上ろうとしても滑りやすかったことだろう。

説明板 「西ノ丸畝堀」

「 西ノ丸内部に敵が進入することを防ぐため、

完全に曲輪の周囲を堀によってとりまいている。

山中城では場所によって水のない堀と、水のある堀、やわらかい泥土のある堀とに

分けられる。

この堀の中は、五本の畝によって区画されている。

畝の高さは堀底から約二メートル、

更に西ノ丸の曲輪へ入るには九メートル近くもよじ登らなければならない。

遺構を保護するため、現在は芝生や樹木を植栽してあるが、

当時はすべりやすいローム層が露出しているものである。 」

土橋は三の丸から西の丸に向うところにあり、二の丸への入口(関門)に位置付けられる施設であった。

説明板 「土橋」

「 土橋は城の曲輪の虎口(出入口)の前を通路だけ残して、

その左右に堀を掘って、城への出入口の通路として造られる。

この土橋から西の丸に入るには、土橋を渡って正面の土塁の下を左に折れ、

西の丸南辺から伸びてくる土塁との間の細い道を通り、

更にこの二つの喰い違い土塁に挟まれた通路に設けられた木戸を通る。

この土橋は第一関所であり、

また、高い方の堀の水を溜めておくための堤防でもある。

平成十一年三月 文化庁 静岡県教育委員会 三島市教育委員会 」

|

|

| ||

西櫓跡から急な坂道を下ると田尻の池がある。

山中城の戦いがあったのは天正十八年(1590)のことである。

「 豊臣秀吉は、 小田原城攻略の鍵は山中城と韮山城にあるとして、総勢七万人。 中央を陣取る秀吉の甥、豊臣秀次を大将に、丹羽長秀、堀秀政、 山内一豊などの部隊、三万五千人で山中城を攻めさせた。 城を守る北条軍は北条氏勝、松田康長、松田康郷、蔭山氏広、間宮康俊ら四千人の兵。 三月二十九日の朝、八時三十分、 豊臣軍は中村一氏を先陣に岱崎出丸から攻撃を開始。 北条軍の守将、間宮康俊は寄親の北条氏勝等を撤退させ、 自らは手勢二百人を率いて、三ノ丸から岱崎出丸辺りで豊臣方に苛烈に抗戦した。 激しい銃撃戦で、豊臣方の先鋒の一柳隊は壊滅的打撃を被り、 直末自身、流れ弾により戦死を遂げた。 北条方の間宮康俊も力尽きて康俊以下一族は腹を切って死に、 正午過ぎには岱崎出丸は陥落した。 勢いのついた豊臣軍は総勢で三の丸、そして、二の丸を落としたが、 最後の本丸では本丸を守る城兵二百余名が奮戦したので、 豊臣軍は一旦は引き上げた。 その後、城兵が一息をついている頃を見計らって、 豊臣軍全軍が一斉に攻撃したので、 城将の松田康長以下主だった武将はみな戦死し、 夕刻には山中城は落城してしまった。 」

田尻の池から国道の方に行くと公民館と宗閑寺がある。

三の丸での戦いは大激戦で、敵味方の死体が折り重なったと言われ、

当時の華陽院住職、了的上人がここで戦死した間宮豊前守康俊の女、

お久の方の心情をあわれと思い 、

山中城の三の丸跡に宗閑寺を建立したと伝えられる。

説明板「 宗閑寺と武将の墓」

「 東月山普光院宗閑寺(浄土宗)は静岡市の華陽院の末寺、開山は了的上人、

開基は間宮豊前守の女お久の方と伝えられている。

ここには山中城落城の際、北条軍、豊臣軍の武将たちの石碑がひっそりと佇んでいる。 」

境内には、岱崎出丸で戦死した、間宮豊前守康俊(善光院殿武月宗閑潔公大居士)と弟、監物とその一族の小さな墓が三基、

また、北条方の山中城主、松田右兵衛太夫康長(山中院松屋玄竹大居士)、

群馬県の箕輪城主多米出羽守平長定らの墓と共に、

豊臣軍の先鋒、一柳伊豆守直末(大通院殿天叟長運大禅定門)の墓碑が、

うらみを忘れたように敵味方並んで並んでいる。

|

|

| ||

その先に三の丸堀の説明板がある。

「 三の丸曲輪の西側を出丸まで南北に走るこの堀は、大切な防御のための堀である。

城内の各曲輪を囲む堀は、堀の縄張りに従って堀を削ったり、畝を掘り残したりして、

自然地形を加工したのに対し、三の堀は自然の谷を利用して中央に縦の畝を設けて、

二重の堀を設けている。

中央の群れを境に東側の堀は水路として箱井戸、田尻の池からの排水を処理し、

西側の堀は空堀として活用したものである。

この堀の長さは約百八十米、最大幅約三十米、深さは約八米あった。 」

三の丸堀の脇を下ると山中城跡のバス停に出る。

国道を越えて反対側に行くと「史跡山中城跡」の門柱がある駐車場があり、

そこにある山中城跡のそばや前に日本100名城のスタンプ済みの紙が置かれている。

ここは山中城の岱崎出丸(たいさきでまる)の跡である。

「 岱崎出丸は城内で最も西に位置し、

標高五百四十七メートル~五百五十七メートル、

面積二万四百平米に及び、最長部は四百米、最大幅は五十米あり、

細長く突き出すような形をした曲輪である。

天正十七年(1588)秀吉の小田原征伐に備え、北条氏政が急遽増築した曲輪だが、

未完成のまま戦いが始まり、半日の戦いで山中城は攻め落とされた。

岱崎出丸の防御力はすごかったようで、

三島側から上ってきた豊臣方の先鋒、一柳伊豆守直末の部隊は畝堀につかまり、

北条方の間宮康俊の部隊に鉄砲や弓矢を射かけられ、多くの犠牲者を出した。 」

ここは箱根西坂で、箱根関所から七キロ、三島宿へ八キロと中間地点である。

江戸時代に開設された東海道の箱根から三島までの旅路は難路であった。

ここには「箱根旧街道」の説明板があり、

駐車場から出丸跡に沿って、東海道旧街道の石畳が一部復元、整備されていた。

説明板「箱根旧街道」

「 箱根旧街道は、慶長九年(1604)、江戸幕府が整備した五街道の中で、

江戸より京都を結ぶ東海道のうち、小田原宿と三島宿を結ぶ、

標高八四五mの箱根峠を越える箱根八里の区間である。

この旧街道には、通行の人馬を保護する松や杉の並木が作られ、

道のりを正確にするための一里塚が築かれた。

また、ローム層の土で大変滑りやすい道なので、やがてその道に竹が敷かれたが、

延宝八年(1680)頃には石畳の道に改修された。

三島市は貴重な文化遺産である石畳の活用を図るため、

この「腰巻地区」約350mの区間を可能な限り江戸時代の景観を保って、

平成六年度(1994)に復元・整備した。

(以下省略)

平成十一年三月 三島市教育委員会 」

|

|

| ||

北側にある御馬場曲輪は馬をつないでいたところで、 「出丸御馬場跡」の説明板が立っている。

説明板「出丸御馬場跡」

「 山中城の出丸は、通称岱崎出丸と呼ばれ、

標高五四七~五五七m、面積二万四00㎡に及ぶ広大な曲輪であり、

天正一七年(1588)、秀吉の小田原征伐に備え、急ぎ増築された曲輪である。

ここは古くから御馬場跡と伝承され、土塁で東側と北側を守り、

西側は深い空堀につづき、南側は急峻な谷に囲まれた岱崎出丸最大の曲輪である。

曲輪内は、本丸同様式の二段構築でつくられている。

建物跡は確認できなかったが、

土塁の上からは田方平野を眼下に見渡すことができ、

出丸防衛上の拠点であったものと推定できる。

平成九年十一月 文化庁 静岡県教育委員会 三島市教育委員会 」

「御馬場北掘」の説明板もあった。 「 御馬場の西側に構築された深い掘は、

南に来光川上流に開いているが、北の部分はここの帯曲輪で掘留めとなっている。

この西掘と対をなすように、掘の上幅八mの北掘が発掘結果検出された。

この掘は北にのび、すり鉢曲輪から出丸の中腹にめぐる掘と直交するのではないかと推定される。

北堀の復元については、未調査部分の中腹の堀が調査されてから検討することになっており、

今回の整備では堀の位置だけ示すにとどめた。

いずれにしろ、御馬場の西掘と北掘の両者で、

出丸の尾根を二分しようとする戦略上の意図が察知できる掘である。

平成九年十一月 文化庁 静岡県教育委員会 三島市教育委員会 」

「出丸御馬場掘」の案内板がある。

「 掘内に畝が検出されたことから、

西櫓掘、西の丸堀同様、畝堀だったと考えられる。

畝の高さは堀底から約二m、頂部の幅〇・六m、馬の背のように丸びを帯び、

堀をさえぎるように堀の方向に直角に造り出し、

ローム層を台形に掘り残して造られたものである。

畝の傾斜度は五〇~六〇度の急峻で、平均した堀底の幅は約二m、

堀底から曲輪までの高さは、平均九mに及ぶ。

平成九年十一月 文化庁 静岡県教育委員会 三島市教育委員会 」

|

|

| ||

岱崎出丸の一の堀は攻めてくる敵に対する防御目的の最初の畝堀である。

説明板 岱崎出丸「一の堀」

「 第九次発掘調査(昭和56年) により検出された一の堀は、

出丸全域を鉢巻のようにめぐるのではなく、

先端のすり鉢曲輪から西側の中腹を箱根旧街道の空掘まで続くものである。

約一五〇mの間に、十七ヶ所の畝を確認することができた。

完堀された一の堀の第三区画はローム層を掘り下げて畝を残し、

七〇度前後の傾斜角をもって立ちあがっている。

したがって、掘底からすり鉢曲輪の土塁までは傾距離、

一八~二〇m前後の急峻な勾配をつくわけである。

平成八年十二月 文化庁 静岡県教育委員会 三島市教育委員会 」

すり鉢曲輪の物見櫓からは、西の東海道を攻め上ってくる軍勢が良く見える。

説明板「すり鉢曲輪見張台」

「 出丸の先端に位置するこの見張台は土塁上の一角をやや拡げて、

土塁と兼用させたものである。

すり鉢曲輪南側の樹木を低くすることにより、

三島・沼津方面から韮山城まで手に取るように望見できる。

見張台直下北側の平坦部分が掘の跡で未調査であるが、試掘の結果、

非常に傾斜角が強く、この堀底から見張台までは八m以上もあり、

武具をつけた敵がよじのぼることは不可能な状況を呈していた。

平成八年十二月 文化庁 静岡県教育委員会 三島市教育委員会 」

すり鉢曲輪は山中城出丸の最先端を防備する重要な位置にある曲輪である。

説明板「すり鉢曲輪」

「 山中城出丸の最先端を防備する重要な位置にある曲輪である。

そのためか、曲輪の構築方法も、本丸側の曲輪とはまったく異なり、

中央部を凹ませて低くし、 中心からゆるやかな傾斜で土塁までたちあがり、

中途から傾斜を強め土塁の頂部に達している。

上方から見たようすが、すり撥によくにていることから、

通称「すり鉢曲輪」と呼んでいる。

このくるわへの虎口(出入口)は南につくらられているが、更に東に接続して、

幅八mの長方形の曲輪が作られており、

防衛のための武「者だまり」と推定されている。

平成十一年三月 文化庁 静岡県教育委員会 三島市教育委員会 」

すり鉢曲輪の中央部はすり鉢の底のように低くなり水が溜まるので、

防御機能を持たせた曲輪と考えられる。

現在は安全のために浅くなっているが、当時はもっと深かったようである。

以上で、山中城の探勝は終了した。

|

|

| ||

山中城へはJR東海道新幹線・東海道本線三島駅南口から沼津東海バス「元箱根港行き」で約30分、

「山中城跡」下車、

すぐ

日本100名城の山中城のスタンプは山中城南の出丸入口にある山中城跡売店にて

沼津城

沼津藩の初代藩主は大久保治右衛門忠佐で、三枚橋城の跡地に沼津城を築いたが、

嫡子が死亡していた為、忠佐の死去により、わずか十二年で断絶した。

その後、天領(幕府領)となり、城も壊されたが、

安永六年(1777)、水野忠友に沼津藩二万石として城地を与えられ、

廃城後荒れていた三枚橋城の跡地にまた、城が築づかれることになった。

梯郭式平山城で狩野川に隣接して本丸、その北西に二の丸、三ノ丸が造られた。

天守に相当する三層の櫓を本丸に建て、二の丸に御殿を置いた。

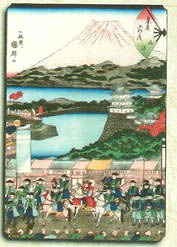

その姿は東海道五十三次の浮世絵、医一雄斎国輝が描いた末広五十三次沼津宿に見ることができる。

富士山を背景に、沼津城の三重櫓、二重櫓や、長州征伐のため、上洛する幕府軍の姿が描かれている。

水野家はその後加増を受け、水野家五万石の大名として、幕末まで八代続いた。

沼津城は、明治五年の廃城令により破壊され、沼津兵学校の敷地となったが、

道路の拡張などで敷地は削られ城跡は残っていない。

現在は大手町という地名が残るだけで、数少ない現存する遺構として、

市内の光長寺辻之坊山門が城門が移築されたものと、伝えられている。

沼津には江戸時代には東海道が通っていて、

大名の参勤交代や伊勢参りの客や京大阪に向う商人による行き来が激しかった。

かっては国道1号が東海道だったが、バイパスが出来た後はその地位を譲り、

旧東海道は国道414号線との三園交差点で、三枚橋歩道橋を渡り、

向こう側に出ると右側の八木橋パーキングの脇に「三枚橋」のモニュメントがある。

その先の歩道橋を渡り、道の左側にでると「東海道川郭通り」の石柱がある。

江戸時代の川郭町は川曲輪とも書き、志多(した)町と上土(かち)町との間に挟まれた狭い町で、

東側は狩野川に接し、背後は沼津城の外郭に接していた。

沼津城は、ここまでほぼ完全に破壊された城も珍しいといわれる。

本丸跡は中央公園として整備され「沼津城本丸址」の碑が建てられた。

川郭通りの説明板のある先を上に上っていくと、中央公園がある。

江戸時代の東海道は沼津城を見上げるようにしながらここを通り抜け、

狩野川の川岸に出ると狩野川に沿って歩き、御成橋に出ていた。

|

|

| ||

沼津城へはJR東海道本線沼津駅より徒歩5分

東名高速道路沼津ICより車で10分

駐車場: 沼津大手町駐車場