|

x |  |

x |

|

友人と京都を歩く約束をして、見学場所の希望を問うたら、 「 NHKテレビで紹介されていた妙心寺が第一希望で、近くにある金閣寺も 」と言われたが、先日行った印象が今一つだったので、 代わりに 「 龍安寺はどう? 」 というと、「 それもよいね!! 」 という返事だったので、それを基に旅行計画を建てた。

平成二十年(2008)十二月九日(月)、 その計画に基ずき、太秦周辺を歩いた。

◎ 龍安寺

一日バス乗車券で、龍安寺前バス停で降りた。

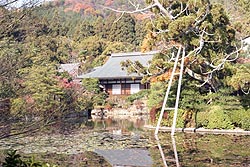

山門を入ると、左手に鏡容池がある。

寺の南には大きな鏡容池があり、周囲は池泉回遊式庭園になっている。

池の周囲を歩くと、赤や朱、そして、黄と鮮やかな紅葉が美しく、

紅葉が盛りだった。

参道に戻り、石段の手前にくると、京都市が建てた「龍安寺」の説明板があった。

説明板「龍安寺」

「 龍安寺は、臨済宗妙心寺派の寺院で、

平成六年(1994)に世界遺産に登録された。

もと徳大寺家の別荘だったが、

宝徳二年(1450)に(管領) 細川勝元が譲り受け、

妙心寺の義天玄承を招いて禅院とし、玄承は、その師・日峰宗舜を開山とし、

自らは創建開山となった。 一時、応仁の乱により焼失したが、明応八年(1499)に(細川勝元の子) 細川政元が再興し、その後、各僧が相次いで住し

豊臣秀吉や徳川氏も寺領を寄付するなどして、

最盛期には塔頭二十三を数えるほど、栄えた。

しかし、寛政九年(1797)に火災に遭い、方丈、仏殿、開山堂などを失った。

その後、次第に再建されたが、盛時の寺観は復興していない。

以下省略 」

正面の建物は庫裏である。

寛政九年(1797)に火災に遭い、その後、再建されたものである。

禅宗寺院建物の特色である簡素にして重厚、特に木組と白壁の調和ある姿が美しいと思った。

|

x |  |

x |

|

庫裏は寺務所になっているので、受付で拝観料を支払い、 中に入ると「方丈」があった。

「 この建物は寛政九年(1797)に焼失後、塔頭の西遊院の方丈を移築したものである。 慶長十一年(1606)、織田信包による建立である。 本来ここには狩野派の手による襖絵があったが、明治維新の廃仏希釈により、 無くなった。 現在の襖絵は龍と金剛山が題材で、昭和の作品である。 」

方丈の前庭は、渓流を虎の子を連れて渡っていくように見えることから、 「虎の子渡し」と呼ばれている。

「 方丈庭園(国の史跡及び特別名勝)は、

室町時代末期の作と伝えられ、枯山水の石庭として有名である。

長方形(幅二十五メートル、奥行十メートルほど)の敷地の中に、

白砂を敷き、箒目を付け、十五個の石を配し、

一木一草も用いず、象徴的に自然を映し出しており、

枯山水庭園の極致を示したものといえる。

あたかも渓流を虎が子を連れて渡っているようにも見えるため、

「虎の子渡し」とも呼ばれる。

この庭は、相阿弥の作庭という説があるが、その他にも様々な説があり、定かではないという。

また、石の象(かたち)、石群、その集合、遠近、起伏、あるいは、

見る人の思想、信条で禅的、あるいは、哲学的にと、

庭の見方も多岐に解されている。 」

方丈の北東に据えてある銭形の蹲踞(つくばい)は、 水が貯まる所を口として、その上は「吾」、時計まわりに見ると「唯」、 下は「足」、左は「知」を重ねて読むと、 「吾唯足知」の四字が刻まれていることが分かる。

「

これは 「 われ、ただ足るを知る 」 という意味で、

禅の格言を抽象化した無言の悟道である。

水戸光圀の寄進によると伝えられるが、

その蹲踞は茶室蔵六庵の露地にあるもので、ここにあるのは複製品である。 」

|

x |  |

x |

|

◎ 住吉大伴神社・きぬかけの道

龍安寺を南下して行くと、「きぬかけの道」という看板がある。

これは立命館大前から龍安寺、御室まで続く道のことだが、

御室から衣笠へ抜ける道の曲がり角の奥に、住吉大伴神社があった。

「 最初は、伴氏神社と呼ばれていたが、

伴氏(大伴氏が清和天皇の大伴皇子の誕生により改名)の衰退とともに寂れて、

荒れ放題の神社となった。

足利時代に入り、御所の西北の地に、金閣寺を建てられた頃、

住吉神社の二祭神・玉津の神、住吉の神を祀り、住吉社の社殿様式で、再建され、

住吉社と呼ばれ、戦前までは、住吉神社として親しまれてきた。

第二次世界大戦が始まると、戦いの神として名高い大伴氏を

祀りなおそうと、現在の名前になった。

なお、北野天満宮には、菅原道真の母の出が大伴氏なので、

それを祀る式内社の伴氏社がある。 」

きぬかけの道の脇に、観光案内図があり、近くに地蔵堂があり、 中を覗くと石の地蔵尊が沢山あった。

時計を見ると、十二時に近い。

昼食は京都名物のゆばが良いだろうと、龍安寺近くまで引き返し、茶房竹林の里でゆば定食をいただいた。

生ゆばが特にうまく、友人も満足の顔をした。

食事後、妙心寺に向かうと、多福院の前を通る。

「 多福院は臨済宗妙心寺の塔頭の一つで、

室町時代の僧、般若房鉄船(はんにゃぼうてっせん)の頂相が住職を務めたことがあるが、龍安寺石庭を作庭したという説のある人物である。 」

|

x |  |

x |

|

◎ 妙心寺

その先は、「龍安寺山」の道標があり、

上部に「一條天皇陵」など五つの御陵の名前が、その下に「皇后円乗寺東陵」、

「円融天皇火葬塚」と書かれている。

少し先の三叉路には、

三つの道標があり、左は沢山の御陵の名前が書かれた道標。

中央は「左龍安寺御陵道」と書かれた道標。

右側は、「右等持院左龍安寺云々」と書かれた道標である。

更に、京福北野線の鉄道敷地内には、

「北一条天皇外五陵、南花園陵」の道標があり、

これだけの数の天皇陵への道案内を見たのは始めてだった。

その右手には無人駅の龍安寺道駅があった。

踏切を越えると、妙心寺の北門前に出る。

この一帯は「花園」という地名である。

「 花園は、北に衣笠山などを望み、西に兼好法師が隠棲した双ヶ丘があり、 古代から四季の花が咲き乱れる美しいところだった、といわれる。 」

妙心寺北門の前には、「大本山妙心寺」の大きな石柱があった。

「 妙心寺の北門は、慶長十五年(1610)の建立で、

北総門とも言われる。

切妻造、本瓦葺きの薬医門で、南門とほぼ同じ構造である。 」

|

x |  |

x |

|

妙心寺の誕生

「 平安京の北西部のこの地は風光明媚なため、

第九十五代・花園天皇が、いたくこの地を愛でられ、花園御所

(離宮萩原殿)を造営された。

天皇は禅宗に深く帰依されたので、法皇になると、

大徳寺の開山大燈国師の法嗣である関山慧玄を美濃の伊深から召し出し、

離宮を禅寺に改めた。 これが正法山妙心寺の始まりである。 」

北門を入ると、左右に妙心寺派の末寺である塔頭がずらっと並んで建っていた。

左側の「天球院」の入口には、「重要文化財」の表示があり、

京都市の説明板があったが、非公開なので中には入れなかった。

説明板「天球院」

「 岡山藩主池田光政兄弟が、大伯母天久院のために、

寛永八年(1631)から同十二年(1635)にかけて建立した寺院で、

開山は江山景巴和尚である。

本堂は、桁行七間、粱行六間の単層入母屋造の桟瓦葺で、

唐破風柿葺の玄関と共に、江戸時代の禅宗方丈建築の典型として、

貴重なものである。

方丈内部は、狩野山楽、山雪筆による 竹虎図、 梅遊禽図、 籬草花図、

牡丹・槇図、牡丹唐獅子図などの金碧画を始め、

竹叭々鳥図、山水人物図 等の水墨画で飾られ、

杉戸には二十七面にも及ぶ彩色画が描かれており、

創建当時の絢爛豪華さを今に伝えている。

また、その他に寺宝として、藤原宣房筆の法華経陀羅尼品を所蔵している。 」

その先の左側には、麟祥院の標札があり、

門前に「春日局菩提寺」の石柱がある。

徳川三代将軍家光の乳母・春日局の追福を願って創建された寺で、

特別公開時のみ拝観できる。

説明板「麟祥院(りんしょういん)」

「 麟祥院は、寛永十一年(1634)、三代将軍家光が乳母春日局の追福を願って、

碧翁愚完を開祖として、

現在の花園高校付近に香華所として建立されたのが起こりで、

幕府より二百石が与えられ、

歴代の住職は黒衣のまま江戸城内を出入りできたという。

明治三十年に現在地に移転したが、院内にある御霊屋(おたまや)は、

仙洞女御所にあった釣殿を後水尾天皇より下賜されたもの。

方丈の襖絵を描いた海北友松の子、友雪は春日局と関係が深かったともいわれる。 」

その先の左側に「堀尾家菩提所 春光院」の石柱がある。

門にある案内板は、英文なので、住職は交際交流にかかわっているのかもと思った。

説明板「春光院」

「 春光院は天正十八年(1590)の創建で、

豊臣秀吉の家来、堀尾吉晴が、長子金助を小田原の戦いで失ったので、

その菩提を弔うために建立した寺である。 」

|

x |  |

x |

|

「妙心寺の歴史」

「 妙心寺に危機が訪れたのは応仁の乱の時代である。

妙心寺六世住持の拙堂宗朴(せつどうそうぼく)は、

足利氏に反旗をひるがえした大内義弘と関係が深かったため、

将軍・足利義満の怒りを買い、応永六年(1399)、義満は妙心寺の寺領を没収し、

拙堂宗朴は大内義弘に連座して、青蓮院に幽閉の身となった。 また、

応仁の乱で、妙心寺の伽藍は焼失した。

戦国時代になり、妙心寺は、

雪江宗深(せっこうそうしん)の尽力により、復興することができ、

細川家や豊臣家などの有力な武将の援護を得て、

禅宗寺院では全国随一といわれる七堂伽藍と四十余の塔頭を有する寺院に成長した。 」

対面にある建物は、大通院である。

この寺も非公開であるが、2005年のNHKドラマ、「 功名が辻 」 が、

放送された時には公開されたようである。

説明板「大通院」

「 天正十四年(1586) 美濃の土岐氏の家臣だった一柳直末を檀越に、

南北玄興を開祖とする寺院で、その後、

山内一豊の長男、湘南宗家(しょうなんそうげ)が南北の弟子となり、

大通院第二世として中興し、山内家の菩提寺となった寺である。

墓地にある霊屋には、山内一豊とその妻、千代(見性院)の無縫塔と画像が

安置されている。 」

妙心寺の歴史と塔頭の生い立ちを見ると、 戦国時代の武将の姿がオーバーラップし 歴史好きの人にはたまらないのではないだろうか?

門前に「文化財愛護 重要文化財 霊雲院 書院(御幸の間) 建立 室町時代 (1333〜1572)」 の立札が建っている。

「 妙心寺の四派のうち、霊雲派の本庵で、 大永六年(1526)の創建。 天文十二年(1542)に建立された書院は、重要文化財。 相国寺慈雲庵の子建和尚の作庭とされる枯山水庭園は史跡・名勝に指定されている。 」

その南に妙心寺の大庫裏がある。

「 大庫裏は、江戸時代の承応二年(1653)の改築によるもので、

切妻造の妻入、屋根はこけら葺き、二つの煙出しが付いた建物である。

妙心寺の台所として、土間と大庫裏と小庫裏に分かれていて、

一度に多くの人の食事を調理、配膳ができる。 」

|

x |  |

x |

|

大方丈の入口にある受付に行くと、妙心寺の参拝案内は二十分毎で、

次回は十三時という。

時計を見ると、十三時には二十分近くあったが、

大方丈は、上がってもよい、というので上がると、

「開山無相大師650年遠諱大法会」の看板があり、

正面に尊像の画が架けられ、位牌と思われるものが祀られていた。

門徒の方々が御参りするところのようである。

その他は立ち入ることはできない。

「 大方丈は、承応三年(1654)の建造で、入母屋造単層檜皮葺で、

国の重要文化財である。

本尊の阿弥陀三尊は、もと石清水八幡宮の奥の院に祀られていたもので、

鎌倉時代のものである。

また、狩野探幽と狩野益信の襖絵もあるようである。

」

案内が始まったが、方丈の説明はなく、最初に向かったのは、法堂である。

中に入るとただただ広い空間が広がっていた。

「 法堂は住持の演法や重要な儀式が行われるところといい、 入母屋造り、一重裳階付き重層本瓦葺きの建造物で、 明暦二年(1656)の建造である。 建物を支える大きな柱は、 富士山麓より海路によって運ばれてきたケヤキの原木を四つ割にして、 丸く削られたもので、高さは八メートル、周囲は二メートル弱である。 」

天井の「鏡天井」には、

八年の年月を費やして描かれた狩野探幽の筆による雲龍図があった。

案内人は正面と反対側の両方に連れて行き、

「 龍の目はどこからみてもこちらをにらみつけているように見えるでしょう。 」 、といい、「八方にらみの龍という。 」 と説明した。

国宝になっている梵鐘(黄鐘調の鐘)は、

凡そ千三百年前の文武天皇二年(698)の作で、

鐘に製作の年が刻まれているものでは日本最古といい、

廃寺になった浄金剛院の梵鐘で、

数年前までは実際に突かれていたという。

この後、境内を移動し、柵に囲まれている建物に入った。

「浴室」と書かれた建物は、「明智風呂」と呼ばれるものである。

「 天正十五年(1587)、塔頭太嶺院(廃寺)の密宗和尚が、

明智光秀の菩提を弔うために建立したもので、

その後、明暦二年(1656)に改築されているが、

一重切妻造、本瓦葺、建物の中央に浴槽と洗場があり、

その南側に休息室が設けられている。

また、東背面には竈室がある。

浴槽は蒸し風呂形式で、すのこ板敷の上に座り、

隙間からの蒸気で汗を流すという形式である。

入口正面には位牌棚があり、中央に狩野宗信筆の画像が掲げられていた。 」

|

x |  |

x |

|

明智風呂を見学終えると、案内人と別れた。

この後、仏殿へ行った。

「

法堂と廊下でつながっているのは、仏殿で、妙心寺の伽藍の中では、

比較的新しく、文政十年(1827)の建立である。

内部の須弥壇の上に、本尊釈迦如来像が安置されている。 」

妙心寺の三門は、慶長四年(1599)に再建されたものである。

京都では、東福寺、大徳寺に次いで古い三門である。

「 五間三戸の二重門(二階建て門)である。

内部は公開されていないが、上層には観世音菩薩像や十六羅漢像

などが安置されているという。 」

経蔵は、延宝二年(1674)の再建で、国の重要文化財に指定されている。

「 伏見天皇の辰筆による昆慮蔵の扁額がある。

輪蔵の下には四天王と梵天、帝釈天など、八つの仏像が祀られている。 」

|

x |  |

x |

|

平成20年(2008)12月

この続きは 「 晩秋の太秦周辺を歩く (2) 」 をごらんください。

目のゲストです!!