|

x |  |

x |  |

x |

|

| やわた走井餅老舗 |

KKR京都くに荘で開かれた舎友会(同窓会)の翌日、

令和五年(2023) 一月二十三日の朝、石清水八幡宮へ向かう。

宿泊の四条大宮から市バスで京都駅へ行き、近鉄で丹波橋駅で、京阪に乗り換え、

石清水駅で降りた。

当日、帰宅するため、荷物を京都駅のロッカーに預けるため、京都駅に出たが、

乗り換え時間の間が多く、四条大宮から約一時間かかった。

本来ならば、四条京阪駅から京阪電車で直行するのがよい。

この場合は、特急で中書島駅に行き、準急か各駅に乗り換える。

駅を降ると、右手にロープウエイがあり、ロープウエイに乗ると五分程で、

山頂近くへ到着することができる。

石清水八幡宮への参道は駅前広場を横断して、直進する。

その先の右側には、やわた走井餅老舗があり、その先に一の鳥居がある。

「 やわた走井餅老舗の創業は、

明和元年(1764)に大津宿から山科に抜ける手前にあった髭茶屋追分のあたりで、

走井の名水を用いて、井口市郎右衛門正勝が餡餅を作ったことに始まるという。

明治四十三年に、六代目井口市郎右衛門の四男・井口嘉四郎が分家して、

ここ石清水八幡宮の門前で営業を始めた。

餅の形は、三條小鍛治宗近が走井の名水で名剣を鍛えたという故事にちなみ、

刀の荒身を表している。

山科にあり、東海道の名物であった本家は、昭和の初期に廃業し、

その跡は月心寺になっている。 」

その先にある、 「八幡宮」の幣額が架かった鳥居が、石清水八幡宮の一の鳥居である。

「

石清水八幡宮は、貞観元年(859)の創建で、応神天皇、神功(じんぐう)皇后、

比咩(ひめ)大神を祀る。

承平(じょうへい)、天慶(てんぎょう)の乱、

元寇等の際には国家の危急を救う神として、

朝廷の崇敬を受けた。 また、武家の守護神として、源氏の信仰が厚く、

その分社は全国に及んでいる。 」

|

x |  |

x |  |

x |

|

| やわた走井餅老舗 |

鳥居をくぐる手前に右に入る狭い道があり、「神応寺」の表示があったので、 そちらに入っていくと、右側に「曹洞宗 神応寺」の標柱があり、 奥に石段と山門が見えた。

「 神応寺は、貞観二年(860)、

石清水八幡宮を勧請した行教律師が応神天皇の霊を奉安して建立した寺で、

後に天皇の号をはばかって、神応寺と改めたといわれる。

はじめは四衆兼学の道場であったが、現在は曹洞宗に属している。 」

中に入り、石段を上って行くと、静かな佇まいの中に本堂があった。

「 文禄の役の際、豊臣秀吉は、石清水八幡宮に詣でて、

軍の先鋒に八幡宮の神官を望んだが、

神社は命に服さなかっため 秀吉の機嫌を損ねた。

その際、神応寺の僧の機転により、征韓の首途(かどで)には、

まず応神天皇の御寺に参詣すべきことを進言したので、

秀吉は機嫌を直し、寺領200石を寄進したといわれる。

明治維新までの石清水八幡宮は神仏習合で、傘下の寺が多くあったようである。 」

石段を降りて、先程の道に戻り、その先に行く。

右側に石垣で囲まれた小高いところに巨大な五輪塔が建っていた。

傍らに「石清水八幡宮五輪塔(航海記念塔)」の説明板がある。、

説明板「石清水八幡宮五輪塔(航海記念塔)」

「 高さ6m、地輪一辺2.4m、全国最大規模の鎌倉時代の五輪塔で、

国の重要文化財に指定されている。

摂津尼崎の商人が中国宋との貿易の帰途、石清水八幡宮に祈って海難を逃れ、

その恩に報いるために建立されたと伝えられ、航海の安全を祈って参拝され、

航海記念塔として称される。 」

道を進むと突き当たりに、「不動尊」と書かれた鳥居があり、

小高いところに杉山谷不動尊を祀る不動堂がある。

弘法大師ゆかりのものとあるので向かったが、

思ったより急坂なのと時間がないので、

途中で引き返した。

|

x |  |

x |  |

x |

|

| 航海記念塔 |

一の鳥居まで戻り、一の鳥居と楼門をくぐって中に入ると、 右側に頓宮殿があり、 その奥に頓宮斎館(参集殿)が建っている。

説明板「石清水八幡宮 頓宮・極楽寺跡」

「 回廊に囲まれた1画を頓宮といい、

毎年9月15日に勅祭「石清水祭」が行われます。

石清水祭の起源は、九州・宇佐神宮から男山への八幡大神の遷座より、

4年後の貞観5年(863)、

京都の葵祭に倣って始められた仏教的な儀礼「放生会」に遡ります。

京都の葵祭、奈良の春日祭と並ぶ三大勅祭の一つで、

真夜中に山上の本殿から続く行列は、

現代によみがえった平安絵巻ともいわれています。

江戸時以前は、回廊内の東に頓宮、西には現在の頓宮斎館の位置に、

極楽寺がありました。

極楽寺は、元慶7年(883) 、

石清水八幡宮初代別当・安宗(あんじゅ)が建立しました。

男山の麓の中心的施設であり、

高良神社とともに「徒然草」第52段の、仁和寺の法師の逸話に登場します。

鳥羽伏見の戦いの際に、周辺の建物は焼失しました。

八幡市の善法律寺に現存する宝冠阿弥陀如来像は、

このとき極楽寺から移されたものと、伝えられています。 」

頓宮南門を出ると頓宮勤番所から直角に山手の方へ向う参道があり、 右手に「高良神社」の鳥居がある。

「 高良神社は石清水八幡宮の摂社で、旧八幡町の氏神社である。

創建は石清水八幡宮とほぼ同年で、当初は河原社と称していたが、

かわら→こうらと変化して、

現在の字が当てられるようになったといわれる。

祭神は福岡県にある高良大社と同じ、

高良玉垂命(こうらたまたれのみこと)である。

石段を登ったところの正面に拝殿、右側に側面を向けた社殿があった。

また、境内の左側にはタブの巨木があった。

|

x |  |

x |  |

x |

|

| 高良神社鳥居 |

参道に戻り、先に進むと馬場前で、今は駐車場になっている。

その先の左側に頼朝ゆかりの松があり、

道の右側にある道標には「← 御本宮 ↑裏参道 頓宮・石清水八幡宮駅→」

とある。

右手に石段の石段の道は裏参道(太子坂)である。

表参道は直進なので、そのまま進むと二の鳥居があった。

そこからは上り坂に変わり、神幸橋を過ぎると左から坂道と合流する。

左下に御宮が見えるので、降りると左側に「相鎚神社」の鳥居があり、

社殿は石清水八幡宮の参道の崩れを防御するかのように建っている。

説明板「相鎚(あいつち)神社」

「 相鎚神社は、八幡五水として知られた井戸・山ノ井のそばに建てられた、

刀剣に関係の深い神社です。 神社に伝わる伝承や江戸時代の記録によると、

平安時代に活躍した有名な刀鍛冶、大原五郎太夫安綱が、

山ノ井の水を使って刀を鍛造したとき、神が来て「相槌」をなす、

すなわち交互に槌を打ち合わせしたため、ここに神を祀ったといいます。

その刀は、源氏一族に伝えられてきた名刀、髭切と膝丸であったとも伝わります。

山ノ井は江戸時代に井筒などが整備され、神社の銘板には平安時代の著名な刀工・

三条小鍛冶宗近の名も加えられました。 江戸時代中期、一七一〇年頃までは、

石清水八幡宮の管理下にありましたが、

その神徳への信仰が非常に強かったことから、

その後の時代は近隣住民が独自に神社の修繕を行ってきたことが、

幕末の地誌「男山考古録」に書かれています。 」

|

x |  |

x |  |

x |

|

| ニの鳥居 |

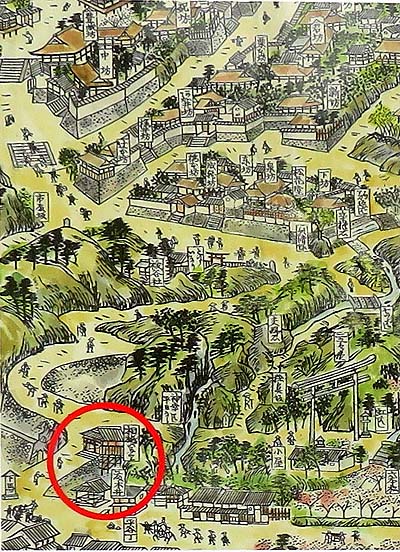

下記は江戸時代末期の相鎚神社と石清水八幡宮の絵図である。

これを見ると、二の鳥居からの参詣者もいるが、

武家らしい集団は相鎚神社を参拝ご、

七曲りに入り、岩清水宮に向かったようである。

なお、相鎚神社は当初は石段上の分岐点の北側に南面して建っていたといわれる。

説明板にある、地元住民が護るようになったとき、現在地に移されたのだろうか?

この絵図では現在地にあるように描かれているが・・・

|

|

|

| |

右側の建物の前に「山の井戸」の道標があり、

「右 松花堂墓所十間 八幡泉坊跡ニ丁」とある。

その奥に井戸が見えた。

「 三条小鍛冶は、平安時代の中頃、京都三条で活躍した刀工・

三条小鍛冶宗近のことで、謡曲 「 小鍛冶 」 では、

一条天皇の勅命を受けた宗近が、稲荷神の化身である童子と共に槌を打ち、

名刀を作り上げたという話になっている。

相槌神社に祀られているのは、この相槌を打った稲荷神で、

この時、宗近が刀鍛冶に用いた水は、

その傍らにある山ノ井戸の水だったといわれる。 」

先程降りた坂道に戻ると、「下馬」と書かれた石柱があった。

自転車が置かれた坂道を上ると、再び表参道へ出た。

この先は絵図では七曲りとあるところになり、道は左右に折れ曲がって、

上っていく。

道の右側の道標には 「表参道 ←石清水八幡宮 八幡市駅→」 とある。

|

x |  |

x |  |

x |

|

| 七曲がりの道 |

その先の石段を越えると、左側に神社があり、

その手前の道標には 「←表参道 ↓御本殿 ↓石清水社、松花堂跡 御本殿→

清峯殿(研修センター)↓」 と書かれている。

道の左にある神社は大扉稲荷社である。

「 京都の七条に住む石井巳之助に、 「 我は相槌稲荷の子、名を登毘良明神と申す 」 という神告があったので、 それを信じた人達が神社の許可を得て、 文政十二年(1829)に社殿を建てたのが始まりで、 当初はお扉さまとして崇めていたということである。 」

表参道は右折するが、直進してもその先で、表参道へ合流する。

この右側の角にある塚は影清塚である。

「 影清塚には道標が建ち、

その左には手水鉢のようなものが置かれている。

ここは、祓谷の流れが猪鼻坂方面へ向きを変える曲水の所に当たっていて、

大祓に於いて行われる、人形を流す祓いの行事が、昔はここで行われ、

参詣人はこの清水に己の影を写して心身を祓い清めたといわれる。

かげきよとは、影清(め)、即ち、 姿を清める所という意味だったという。

手水鉢は、当時の名残りを残すもののようである。 」

右の道を行くと、石段が現れ、その手前の右側に「駒返し橋」の石碑がある。

|

x |  |

x |  |

x |

|

| 影清塚 |

道が右に折れ曲がった左に赤く寂びた説明板があり、

横に並べされた敷石の階段がある。

上っていくと、樹木の中に空地がある。

その一角に「東谷 泉 坊 跡」の説明板があった。

説明板「東谷 泉坊跡」

「 今から約400年前の江戸時代初期、「寛永の三筆」の一人で、

当代一の文化人であった

僧侶・松花堂昭乗がこの坊で晩年を過ごしました。

昭乗は石清水社の隣の「瀧本坊」の住職でしたが、引退したのち、泉坊に庵を建て、

「松花堂」 と名付けました。

明治時代の神仏分離令で、男山からすべての坊が撤去されることになり、

今ではここから約2km南にある 「松花堂庭園」に、

草庵 松花堂と書院が移築されました。

昭和32年(1957)には、この地と移築先の2ヶ所が、

「松花堂およびその跡」として、国の史跡指定を受け、

昭和57年・58年(1982-83)には整備のための発掘調査が行われました。

草庵・松花堂の手前に発掘された庭(露地)の遺構は、

昭乗亡き後、江戸時代後期に作り直されたものですが、

絵画にぴたり一致するもので、現地に露出展示されています。 」

補足

「 松花堂昭乗は、慶長五年(1600)、石清水八幡宮の社僧となり、

その後、瀧本坊の住職となった。

彼は、書道、絵画、茶道の奥義を極め、特に書道は近衛信尹、

本阿弥光悦とともに、寛永の三筆と称せられた。

寛永十四年(1637)、

石清水八幡宮(男山)の中腹にあった泉坊のそばに草堂を設けて、そこに隠棲した。

建物は二畳の広さに茶室と水屋、持仏堂を備え、松花堂と呼ばれたが、

石川丈山、小堀遠州、江月、沢庵など、多くの文人墨客が訪れた。

かれの墓は麓の泰勝寺にある。 」

泉坊跡の先で、道は右に折れ曲がり、

左にカーブして裏街道(太子堂)へ通じている。

その途中の右に折れ曲がったところの左側に江戸時代以前は石清水社、

右側に瀧本坊があったのである。

そこまでは行かず、松花堂跡から二又まで引き返し、左側の表街道を進む。

すると、右側に城の石垣のようなものが築かれたところに出た。

その一角に「東谷 橘本坊 跡」の説明板があった。

説明板

「 橘本坊は足利氏の祈願所でした。

足利氏は、平安時代、平安時代後期に石清水八幡宮社頭で元服し、「八幡太郎」と呼ばれた

源義家の孫・義康を祖とする武家の名門で、

室町幕府を開いた足利尊氏から約240年間にわたり、

日本を統治しました。

室町幕府第3代将軍である足利義満の母・良子は、

石清水八幡宮寺の長官を務めた家である

「善法寺家」の出身であったことからゆかりが深く、

足利将軍の多くは生涯に何度も参詣し、放生会(現在の勅祭・石清水祭、

9月15日未明に斉行)も執り行いました。

橘本坊には、世に名高い八幡太郎義家の産衣や甲冑がありましたが、

宝暦9年(1759)の火事で焼失し、今は石垣だけが残されています。

男山の麓、南へ約300mに善法寺家ゆかりの寺、善法律寺があり、

良子の寄進と伝えられる葉が美しく、「もみじ寺」ともいわれています。 」

|

x |  |

x |  |

x |

|

| 説明板「東谷 泉坊跡」 |

石段状の表参道を上ると、右側に石垣が組まれたところが何か所かあるが、

これらは江戸時代以前の神仏習合時代に、

数多くの坊舎が建っていたところである。

右側の石垣前に、「中坊と椿坊の坊跡」の説明板がある。

説明板

「 神仏習合の宮寺・石清水八幡宮では、江戸時代末期まで山内に数々の坊があり、

「男山四十八坊」と呼ばれました。

この周辺は「中谷」といわれ、現在の社務所周辺まで、

所狭しと坊が建てられていました。 明治のはじめに神仏分離令によって

取り除かれ、現在は石垣を残すだけですが、詳細な絵図が残されており、

坊の名前もわかっています。

四角い切り石が積み上げられたのは、「中坊」の門があった場所です。

中坊は平安時代中期にはすでに記録があり、

鎌倉時代以降に増える石清水八幡宮の坊のなかでも古くからありました。

現在の社務所のあたりにあった「椿坊」には、

平安時代末期の女流歌人の小侍従が住んでいたといわれています。

小侍従の父は石清水八幡宮第25代別当の光清、姉妹は鳥羽天皇に嫁ぎ、

八幡市の地名・美濃山の由来として語られる美濃局。

「 待つ宵に更けゆく鐘の声聞けば あかぬ別れの鳥はものかわ 」 の和歌は、

小侍従の代表作です。 」

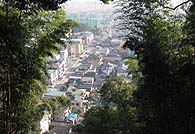

左手には八幡市の景色が木の間からかいま見ることができる個所があったが、 ここは昭和の中期まで存在した市殿坂の跡地のようである。

「 市殿とは、石清水八幡宮に仕えていた巫女たちを指し、 山下から八幡宮に参勤する巫女が、 毎日この坂を利用していたことから坂の名になった。 」

その先、右側の石垣の袂に、「豊蔵坊址」の石柱が建っている。

説明板「南谷 豊蔵坊 跡」

「 江戸に幕府を開いた徳川家康が早くから祈願所とし、

徳川将軍家の坊として、江戸時代もっとも栄え、

文久3年(1853)に孝明天皇が攘夷祈願を行った場所として有名です。

石高は男山四十八坊といわれた坊のなか、随一でした。

正法寺の開祖である志水家の娘で、

家康の側室となったお亀の方(相応院)のおかげで、

江戸幕府の手厚い保護があったともいわれています。

お亀の方の子は初代尾張藩主となり、母の菩提寺を厚く庇護しました。

豊蔵坊は、幕府が直接修理や築造を行ったので、詳しい絵図が現存しています。

客殿や庭を備え、湯殿が2ヶ所、蔵が3棟あり、

敷地全体に所狭しと建てられていました。

明治初めに建物は全て取り除かれましたが、

豊蔵坊にあった徳川家康の像(東照神君像)は、

京都市衣笠の等持院に移され、現存しています。 」

東照神君像は、徳川家康の四十二歳時の像で、毎年、 将軍家のために厄除開運祈祷が一山を挙げて行われ、 その御神札は江戸の将軍のもとへ献上されてきた。 そのため、豊蔵坊では、 江戸に神札を献上のことを司る役僧を常駐させていたといわれる。

|

x |  |

x |  |

x |

|

| 八幡市の景観 |

更に進むと、右側におかめの絵の看板を出した鳩茶屋があった。

十年前に石清水を御参りした時は営業をしていたが、

コロナの影響によるのか、今回訪れると営業をしている様子はなく、寂びれていた。

「 この場所は、

明治維新までは愛染堂(あいぜんどう)があったところで、

お堂には丈六(座像なので像高は半分の八尺、約2.42㍍) の

愛染明王(あいぜんみょうおう)が祀られていた、という。

寛元四年(1246)に、石清水八幡宮の検校・壇棟清が、後嵯峨天皇の中宮・

藤原の娘(きっし)の御祈祷所とするために建立したのが始まり。

六角堂の建物は何回も火災にあい、その都度再建されたが、明治維新で廃された。 」

道の反対側は竹を編んだ柵に覆われて、「モデル竹林」の看板がある。

ここは開山堂があったところである。

「 開山堂は、間口五間(約9メートル)、

奥行四間(約7.2メートル)の瓦葺の建物で、東面して建ち、

堂内に行教律師、弘法大師と本覚大師の木像が安置されていたが、

明治維新の神仏分離で廃されてしまった。

モデル竹林があるが、エジソンが電球を発明してとき、

フィラメントに使用したのは八幡宮の竹炭だったといわれる。

これを記念し、境内にエジソン記念碑が建てられている。 」

石段を上りきると左側に、昭和三十四年に再建された神馬舎がある。

表参道は右折、直進する道は男山散策路で、

ここから下っていくハイキングコースである。

表参道は平らな参道に変わり、三の鳥居が建っている。

「 三の鳥居は、

正保二年(1645)に建てられた高さ四間一尺五寸(約7.7㍍)、

柱間四間(7.2㍍)の石造りの大鳥居だが、

昭和三十六年の第二室戸台風により倒壊したため、翌年、再建されたものである。

再建された鳥居には、正保二年製の鳥居の銘文部分が用いられている。 」

|

x |  |

x |  |

x |

|

| 神馬舎 |

この続きは 「 石清水八幡宮参拝 (続き) 」 をごらんください。