『 中山道を歩く − 木曽路 (2)妻籠宿 』

妻籠宿は木曽路の二番目の宿場であるが、伊奈谷への追分でもあったので、江戸時代には大変賑わった宿場であった。

明治末に開通した中央本線が通らなかったため、町はさびれてしまったが、その結果、古い町並みが当時の姿で残っている。

陣場を出発

平成15年(2003)七月十五日、今日は落合宿から妻籠宿まで歩く予定である。

馬籠宿と妻籠宿間は、約七キロ強の距離で、どちらから歩いても大差はないようだが、馬籠からの方が上りの区間が短いので楽だろう、と思われた。

約二時間半の歩きである。

今は健康作りを兼ねたトレーキング客で賑う道だが、江戸時代の旅人はどのような気持ちでこの道を歩いていたのだろうか?

馬籠宿の見学を終え、馬籠宿のはずれの陣場を出発した。

平成15年(2003)七月十五日、今日は落合宿から妻籠宿まで歩く予定である。

馬籠宿と妻籠宿間は、約七キロ強の距離で、どちらから歩いても大差はないようだが、馬籠からの方が上りの区間が短いので楽だろう、と思われた。

約二時間半の歩きである。

今は健康作りを兼ねたトレーキング客で賑う道だが、江戸時代の旅人はどのような気持ちでこの道を歩いていたのだろうか?

馬籠宿の見学を終え、馬籠宿のはずれの陣場を出発した。

しばらくは、少しきつい登りが続く。 塩沢橋を過ぎると、 水車塚 に着く(右写真)

水車塚というのだから、水車があったのだろうが、これは、どう見ても最近のものだ。

その近くに一メートル五十センチほどの高さの石碑が建っていた (右写真)

その近くに一メートル五十センチほどの高さの石碑が建っていた (右写真)

明治三十七年に起きた山崩れの犠牲となった蜂谷家の人々を悼んで建てられたものである。

碑の表側には、島崎藤村の筆跡で、「 山家にありて水にうもれる 」 と彫られている。

裏面には、長野県歌 「 信濃の国 」 の作詞家、浅井洌(きよし)の撰文があった。

先日の水俣の集中豪雨による山崩れではないが、あっ! という間に家や水車小屋を飲み

込んでしまったのであろう。

自然の脅威を感じた。

整備された梨子の木坂の石畳を歩く (右写真)

整備された梨子の木坂の石畳を歩く (右写真)

落水が手桶に落ちていて、ハイカーが一服したくなる雰囲気だった。

少し歩くと、また、車道にでた。

途中、車道がついたり離れたりしながら進んでいく。

車で併走も可能だ。

車道脇のレストランのメニューに 、栗こわめし を見付けた。

江戸時代、十返舎一九の 「 岐蘇街道膝栗毛 」 に、

江戸時代、十返舎一九の 「 岐蘇街道膝栗毛 」 に、

「 渋皮の むけし女は 見えねども 栗のこわめし ここの名物 」

とあるものである。

この峠の名物は栗こわめしだったのだ。

昼飯にざるそばをたらふく食べたばかりなので、残念ながら、看板をみたまま通過する。

茶屋の手前で丸い石の中で、手を重ねた二人の道祖神 に出逢った (右写真)

上部には 太陽(陽)と月(陰)が彫られていた。

峠の集落

井戸沢橋を渡って上って行くと、茶屋というバス停にでた。 茶房峠である。

井戸沢橋を渡って上って行くと、茶屋というバス停にでた。 茶房峠である。

江戸時代には有名だった峠の集落であり、茶屋が置かれたところである (右写真)

「 宝暦十二年(1762)の大火では、ほぼ全焼したが、その後は火災もなく、 江戸中期以降の建築遺構がよく残っている。

集落の人々は、江戸時代、牛方を稼業にして、美濃の今渡から信濃の善光寺辺りまで荷を運んだ。

牛は岡船と呼ばれ、陸路輸送の中心的な存在だった。 夜明け前にはここの牛方紛争が登場する。 」

と、昭和五十二年発行の交通公社のガイドブックに記載がある。

卯建(うだつ)の立派な家や桟の入った古い家が多く、最盛期には民宿が七軒あったようだが、現在は一〜二軒しかない。

卯建(うだつ)の立派な家や桟の入った古い家が多く、最盛期には民宿が七軒あったようだが、現在は一〜二軒しかない。

民宿 桔梗屋もその一軒である (右写真)

7月の平日のせいか、街道を歩いている人がなく、この集落では、地元の人を含めて、だれにも逢えなかった。

無言で建っている建物には数百年の歴史を感じることができた。

ここまでくると、馬籠峠はすぐ。

馬籠峠から一石栃へ

馬籠峠は、標高801m。 峠の茶屋があった。

馬籠峠は、標高801m。 峠の茶屋があった。

晴れていれば、妻籠や三留野(みどの)方面の展望がよいようだが、あいにく曇りで見晴らしはよくない。

茶屋の傍らに馬籠峠の碑が立ち、正岡子規の句

『 白雲や 青葉若葉の 三十里 』

が刻まれていた。

子規は、明治二十四年に来て、紀行文 「 かけはしの記 」 を書いた。

それにしても、のんびりした峠であった。

それにしても、のんびりした峠であった。

ここからは、下りになるが、石畳になっている (右写真)

前にドライブできた時には石畳でなかったと思うので、いつのまにか整備され、歩きやすく

なっていた。

登ってきた道は、車道沿いにあったが、これから下りる道は、上から下に

まっすぐ、道路を突っ切って行く感じである。

道をどんどん下る。

馬籠峠から15分ほどで、木立を抜けると、明るい空間に出た。

一軒の家があった (右写真)

一軒の家があった (右写真)

一石栃(いちこくとち)の茶屋跡である。

案内板によると、

「 立場茶屋といい、宿と宿の中間に置かれた。

往時は、七軒ほどの家があったが、今では牧野家住宅一軒だけが残る。

牧野家住宅は江戸時代後期の建物で、間口が十間あったが、現在は切り取られて八間に縮小されている。 」 と、あった。

人影もなく、家の前の手洗いの水は静かに時を刻んでいた。 紫陽花が幽玄に見えた。

近くに、白木改番所跡があった (右写真)

人影もなく、家の前の手洗いの水は静かに時を刻んでいた。 紫陽花が幽玄に見えた。

近くに、白木改番所跡があった (右写真)

このあたりは、尾張徳川家の領地で、良質な木曾檜などがとれるところであった。

白木改番所は盗木を見張るために設けられた木の関所で、木曾五木(ひのき、さわら、あすなろ、こうやまき、ねずこ)の原木や板でけでなく、加工物の檜笠や漆器に至るまで監視していた。 最初はこの下の下り谷にあったのだが、蛇抜け(地崩れ)にあい、寛延弐年(1749)、ここに移され、明治弐年まであった。

尾張藩は、木曽五木が盗まれるのを怖れ、小枝一本でも域外に持ち出す際には届けが

いる

という位、厳重に管理していた、という。

いる

という位、厳重に管理していた、という。

その近くに粗末な建物の観音堂があった (右写真)

観音堂は古来、この地区の安産の神様として祀られ、今でも参詣者が絶えないという。

その傍らには、しだれ桜が植えられていた。

枝垂れ桜は、過去2回の蛇抜け(地滑り)にも耐えてきた老木である。

来春、再度訪れどのような花が咲くが見に来たいと思った。

大妻籠へ

道は蛇行しながら、川を渡り、車道を横切ったりしながら、下って行く (右写真)

道は蛇行しながら、川を渡り、車道を横切ったりしながら、下って行く (右写真)

車道と交差する 峠入口バス停の脇に、立て札があり、

「 遺跡保護と道路整備の調和を計るため、中山道に盛り土をして保護した上、道路を敷設した。 」

と、書いてあった。

このあたりは、山と山との間が狭く、谷が迫っているので、大雨が降ると鉄砲水の心配がありそうと、少し怖くなる。

蛇抜けが起きたのはこのあたりだ。

少し下がり、石畳が切れたところに、案内があり、「 山道をゆくと男滝と女滝が見られない 」 とあったので、車道を歩くことにする。

滝見茶屋の脇から谷間に下りると、右に女滝、左に男滝が見える (右写真ー男滝)

滝見茶屋の脇から谷間に下りると、右に女滝、左に男滝が見える (右写真ー男滝)

吉川英治の「宮本武蔵」に武蔵とお通のロマンスの一場面として登場する。

また、「 滝壺に金の鶏が舞い込んだ 」 という倉科伝説 が伝わっている滝である。

2つの滝は少し離れてあった。 比較的小ぶりの滝だった。

以前は、滝の周りを迂回して中山道があったらしいが、崩れて通れなくなったのだそうだ。

車道は、このあたりが、一番くねくねして走りずらいようだが、歩道(中山道)は、石畳になっていて、比較的直線で続いていた。

下り谷(くだりたに)を抜け、上り下りたりしていると、 庚申塚に出た。

庚申講とは、江戸末期に流行ったもので、道教の伝説に基づくものである。

人間の頭と腹と足には三尸(さんし)の虫がいて、いつもその人の悪事を監視しているという。

三尸の虫は庚申の日の夜の寝ている間に天に登って天帝に日頃の行いを報告し、罪状によっては寿命が縮められると言われていた。

三尸の虫が天に登れないようにするため、この夜は村中の人達が集まって神々を祀り、その後、寝ずに酒盛りなどをして夜を明かした。

三尸の虫が天に登れないようにするため、この夜は村中の人達が集まって神々を祀り、その後、寝ずに酒盛りなどをして夜を明かした。

この集団が講であり、何回目かの記念に庚申塚を造った (右写真)

最初は真面目に信仰していたようであるが、江戸末期には大人が勝手につけた遊ぶ口述だったように思われる。

車道から、左に入った辺りの集落が 大妻籠。

この集落には藤原家住宅という十七世紀からの建物があるが、道からすこし離れているので、素通り。

十七世紀からの建物が残るのだから、この集落はかなり古くからあったのだろう。

十七世紀からの建物が残るのだから、この集落はかなり古くからあったのだろう。

大妻籠集落には卯建の立派な家が多い (右写真)

昭和五十二年発行の交通公社のガイドブックには、

民宿が、これまで歩いていた道沿いに、峠、下り松、大妻籠を含めて24軒と記述されているが、その3分の2は営業をやっていないようだ。

高齢化による後継者難に加えて、バブル崩壊後の民宿ブームの衰退が追い打ちをかけたのであろう。

大妻籠のバス停のところの看板にはほたるの里と書いてあった。

水が澄んでいるのだなと、川の中を覗きこんだ。

ほたるは子供のころは私の家のまわりにいたが、最後に見たのはいつだろう。

遠い良き時代のことがふと頭によぎった。

この地には素晴らしい自然が残っているが、若者達は仕事を求めて故郷を捨てる。

この矛盾は解決するのは難しい。

伝統的な建造物は誰の手でどのようにして管理されていくのだろうか??と、考えさせられた旅になった。

大妻籠を過ぎ、蘭(あららぎ)川が流れる大妻籠橋を渡ったところが橋場 である。

中山道と飯田街道との分岐点であり、追分として栄えたところである。

伝統的な建造物は誰の手でどのようにして管理されていくのだろうか??と、考えさせられた旅になった。

大妻籠を過ぎ、蘭(あららぎ)川が流れる大妻籠橋を渡ったところが橋場 である。

中山道と飯田街道との分岐点であり、追分として栄えたところである。

( 明治二十五年に、今の国道の賤母新道が開通するまで、中山道はここを通っていた )

道から少し入った民家の中に、高さ三メートルの石柱道標が建っていた (右写真)

道標は飯田の皆川平四郎が発起人になり、飯田、江州、地元の商人によって、明治十四年六月に建てられたもので、当時の繁栄ぶりが窺えるものである。

「 飯田、近江と地元の商人によって建てられた 」 とあるが、何故、近江の商人の名が顔を出すのだろうか?

中山道は、車道とほぼ平行についていた。

ここからはあっという間に 妻籠宿 に到着した。

(追記) 藤原家住宅 には、平成十五年十一月二十三日に見学できた。

(追記) 藤原家住宅 には、平成十五年十一月二十三日に見学できた。

娘達が文化文政風物絵巻道中に参加した際、便乗して行った際、大妻籠に寄ったのである。

農家の一角にあり、歴史的価値は高いのだろうが、わざわざ行くほどのものではないようだ。

右の写真がそれである。

妻籠(つまご)宿

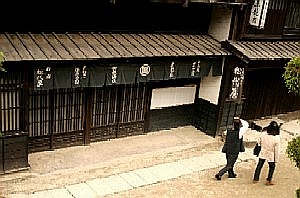

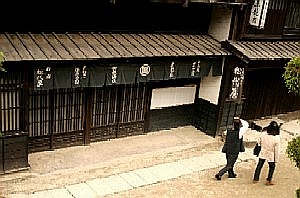

妻籠宿は、木曽路と伊奈路の追分として江戸時代には、大変繁盛した宿場だったが、明治末に開通した中央本線から外れたことや国道が賤母経由になったことで、急速にさびれていった。

その結果といえるだろうが、古い建物が残ったのである (右写真)

妻籠宿は、木曽路と伊奈路の追分として江戸時代には、大変繁盛した宿場だったが、明治末に開通した中央本線から外れたことや国道が賤母経由になったことで、急速にさびれていった。

その結果といえるだろうが、古い建物が残ったのである (右写真)

妻籠宿は、入口の、尾又、続いて、寺下、上町、中町、下町、恋野の順である。

(注) 現在も江戸時代と同じ町名がどうかは確認していない。

また、明治初期は妻籠村だったが、その後、いくつかの村と

合併し吾妻村となり、更に、三留野宿のあった読書村

などと合併し、現在は南木曾(なぎそ)町の一部になっている。

妻籠宿に入ると、出し梁造に竪繁格子、卯建がある古い家なみがつづき、電柱もペンキ塗りの看板も見あたらないのに驚く。

昭和五十一年九月、我が国初の 「 重要伝統的建造物群保存地区 」 に選定されたが、復元された家そのままの形で、民宿やみやげもの屋を営んでいるからである (右写真)

妻籠宿に入ると、出し梁造に竪繁格子、卯建がある古い家なみがつづき、電柱もペンキ塗りの看板も見あたらないのに驚く。

昭和五十一年九月、我が国初の 「 重要伝統的建造物群保存地区 」 に選定されたが、復元された家そのままの形で、民宿やみやげもの屋を営んでいるからである (右写真)

妻籠宿は、直線にすると、五百メートル程度の町並みなのでぶらぶら歩いても、二時間半位で終わってしまう規模かもしれないが、資料館やお店を覗けば半日過ごせる。

以下訪れた施設を紹介する。

◎ 本 陣

本陣職は、慶長六年(1601)、中山道開通とともに、妻籠村代官・島崎監物重綱の次男に命じられ、その後、代々受け継がれた (問屋と妻籠村の庄屋も兼務)

本陣職は、慶長六年(1601)、中山道開通とともに、妻籠村代官・島崎監物重綱の次男に命じられ、その後、代々受け継がれた (問屋と妻籠村の庄屋も兼務)

幕末動乱期に務めた、島崎与次右衛門重佶(しげたか)は、小説「 夜明け前 」 の半蔵の従兄弟、青山寿平治 の名で登場する。

島村藤村の母ぬいの実家でもある。

最後の当主は、藤村の次兄広助で、養子縁組して跡を継いた。

本陣は、明治三十二年政府に買い上げられ、建物はなくなったが、平成七年に復元し、公開されている。

歴史的価値はないが、本陣とはどういうものかを見るにはいいだろう。

◎ 脇本陣奥谷 (南木曾町博物館)

代々、脇本陣と問屋を勤めた林家は、屋号を奥谷(おくや)といい、造り酒屋を家業にしていた。

広大な山林と豊かな財力を誇った家で、藤村の詩 「 初恋 」 にうたわれた 大黒屋のおゆふさまの嫁ぎ先 である。 「 夜明け前 」 では、扇谷得右衛門 として登場する。

代々、脇本陣と問屋を勤めた林家は、屋号を奥谷(おくや)といい、造り酒屋を家業にしていた。

広大な山林と豊かな財力を誇った家で、藤村の詩 「 初恋 」 にうたわれた 大黒屋のおゆふさまの嫁ぎ先 である。 「 夜明け前 」 では、扇谷得右衛門 として登場する。

現在の建物は、明治10年に城郭を模して建てられた。

江戸時代、商人などには制約があって、お金があり、美林に囲まれながらも、自由に木が使えなかった町人が、明治時代の開放感から財力の限りをつくして作った建物であり、細部にわたり趣向をこらしたぜいたくなものである。

明治天皇のために用意した風呂や厠があった。 また、隠し部屋など、見て面白いものがあった。

平成十三年、國の重要文化財に指定され、現在は、南木曾町博物館となっている。

◎ 下嵯峨屋(しものさがや)

◎ 下嵯峨屋(しものさがや)

旅籠 「 松代屋 」 の隣にある建物で、片土間、並列二間取りの妻籠宿では一般的だった住宅を昭和四十三年に解体復元したものである。

歴史的には価値があるのだろうが、戦後のバラックという感じもしないではない(右写真)

◎ 上嵯峨屋(かみのさがや)

生駒屋の前にある二百五十年以上経っている建物で、昭和四十四年に解体復元されたもの。

「 庶民の木賃宿であったと推定され、建築当時の様式をよくどどめている 」 と説明あり。

◎ 枡形跡

下丁子屋の前が枡形跡である。

敵の侵入を阻むために道を直角に曲げたものだが、現在はまっすぐ通れるような道ができ、曲がった部分に椛ノ木(はなのき)が植えられている。

敵の侵入を阻むために道を直角に曲げたものだが、現在はまっすぐ通れるような道ができ、曲がった部分に椛ノ木(はなのき)が植えられている。

5月連休後に訪れた際、桝形脇の石段の工事が行われていた。

娘が聞いてきたところでは、

「 工事前に、石に一つ一つに番号を付けた後、石を外す。 整地して後、番号通りの位置にそれぞれの石を置く。 」 という方法を採って、 完全に以前の状態を復元する とのことだった。

文化財保護というのは大変なものと感じた次第である。

◎ 妻籠小学校

メインルートから離れ、観光案内所の脇の坂を登ると、廃校になった妻籠小学校がある。

子供の声が絶えて久しいが、板張りの壁には無数の穴が開けられ小鳥の巣になっていた。

◎ 光徳寺

明応九年(1500)の創建というから古い禅寺。

明応九年(1500)の創建というから古い禅寺。

桝形の上に城のように石垣を築き、白壁の塀をめぐらしている。

本堂は、亨保十年(1725)建立したもの。

脇本陣林家 の墓があり、藤村の初恋の人・おゆふさん の墓がある。

しだれ桜は、樹齢五百年というから、どんな花が咲くか見てみたいものだ。 四月中旬ごろらしい。

石段を下りると、延命地蔵堂にでて、元の道にでた。

道を左折し、見た道を引き返し、その先に行く。

上町から下町へと抜けると、坂になり、右手に水車が見える。

妻籠宿のはずれにあたり、三留野宿へ向かう道筋である。

◎ 高札場

坂の途中に左側に高札場がある。 古式通りに復元されたものだが、当時のものは脇本陣博物館に保存されている。

坂の途中に左側に高札場がある。 古式通りに復元されたものだが、当時のものは脇本陣博物館に保存されている。

◎ 口留番所

更に、五十メートルも行くと、口留番所(くちどめばんしょ)があったところだが、現在は空き地になっている。

宿場が開設された当初は住人がいないため、各所から集められたらしい。

口留番所とは集められた住民が逃げないよう、監視する役所である。

武田勝頼が設置し、山村氏が守っていたが、住民が定着したので、元和六年、番所は木曾福島に統合された。

◎ 鯉 岩

◎ 鯉 岩

中山道三名石の一つだったが、明治二十四年、濃尾大地震で顔の部分が落ち、形が変わった。

最初見たときは、形がわからなかったが、今回再度じっくり見たら、なんとか魚らしいと想像できた。

以上を廻ると、妻籠宿のほとんどを見たことになる。

妻籠の夜の情景はしみじみとして良いものである。 これを味わうには泊まるに限る。

小生は、文化文政風俗絵巻之行列祭の前夜、民宿 「 まつや 」 に泊まった。

ご主人の妻籠の歴史のお話や女将さんの飾り気のない態度に民宿ならでの雰囲気を感じることができた。

機会があったら又泊まろうと思っている。

バブル期には、妻籠宿だけで、旅館三軒、民宿が二十二軒。 大妻籠などを入れると五十軒もあったが、最近では、旅館二軒、民宿六軒、大妻籠をいれても、十五軒程度に激減してしまったようである。

百八十年前に建てられた建物で、 「 旅籠の構造と雰囲気を残した旅館 」 と明治の文豪に愛用された 「 生駒屋 」 は、営業をやめてしまった。(昼の食事と喫茶のみ)

今でも旅館を営む 「 松代屋 」 はそういう意味で貴重な存在である。

泊まってみたい宿、松代屋 200年の歴史がある生駒屋 休憩した鈴屋

(ご参考) 『 重要伝統的建造物群保存運動について 』

昭和四十三年、寺下地区住民の間から 「 古い町並みを残そう!! 」 という保存運動がおこり、県に保護の陳情が行われた。

その頃、長野県は 「 明治百年記念事業 」 を企画していたので、妻籠宿の保存を事業の一つとして加え、寺下地区の復元保存工事が行われたのである。

高度成長が続く中、貴重な古いものがどんどん消えていくのに危機感を持った国も、昭和五十一年九月、 「 重要伝統的建造物群保存地区制度 」 を発足させ、その第一号として、秋田県の角館、岐阜県白川郷などと共に、妻籠を選定したのである。

当初は寺下地区のみの指定であったが、その後、上町、中町、下町、恋野の一部住宅が追加指定された。

最初に指定された寺下地区のほとんどの建物が指定を受け、復元保存された。

その後、上町、中町、下町などにも拡大し、追加指定された。

その他の地区で復元保存されたのは、

(上町)白木屋、丸田屋、上田屋、上丁子屋、よろず屋、

(中町、下町)まつしま屋、えのき坂、吉村屋、古畑菓子店、やまぎり屋、大亀石、蘇風亭、ふじ屋、田中屋、熊谷家住宅などの一部の建物のみである。

(注)上記は、昭和五十年当時の資料によるものなので、その後、復元保存された建物が増えているかもしれない。 また、三十年経つので店の名が変わったり、商売替えをしたり、廃業したりで、大分変更があるようである。

妻籠地区の住民が立派なのは、 「 古い町並みを残そう 」 と住民の保存運動を起こしたこと。

そして、馬籠のような商業主義に落ちいらず、日常生活を続けながら、昔の雰囲気を大事にしていることだと思う。

駐車場は、村営しかなく、全て有料(馬籠はほとんどが無料なのとは対照的)なので、興味がない人は入ってこないだろう。

(ご参考) 旧 旅 籠 ・松 代 屋

写真家、臼井薫さんの写真集「街道」から、昭和三十六年前後に撮られた 松代屋 の写真を一枚拝借して現在の姿と比べてみた。

右の2枚の写真がそれである。

右の2枚の写真がそれである。

松代屋を桝形の跡方向に向けて写したものだ

が、撮った角度や位置が違う点は堪忍して欲しい。

二枚を比べてみても、

「 建物がリフレシュされたこと 」 と

「 看板が一部ない 」 という程度で、

ほとんど違いが感じられないだろう。

松代屋が建てられて何年経つのか分からないが、少なくとも昭和三十六年当時と変わらない姿で今日もある。

上述のように、「 古い時代のものをそのまま残している 」 のが妻籠宿の特色で、昔のものを再現した馬籠宿とここが違うのである。 こうした歴史的な景観はいつまでも残したいものである。

また、「百年前が凝縮した街」だから、訪れた人に、郷愁と感動を与え続けるのだろう!!

(ご参考) 『 文化文政風俗絵巻之行列 』

毎年11月23日には、 文化文政風俗絵巻之行列という祭り が行われる。

この祭りの様子は 文化文政風俗絵巻之行列 をご覧ください。

出発は、大妻籠一里塚〜妻籠宿〜くぼぼら一里塚、尾又〜和智野神社である。

江戸時代の、中山道を行き交う人々ー武士、雲水、駕籠屋、虚無僧など、を再現した行列”だが、全国から参加する人が多く、リピーターも多い。

行列には飛び入りの参加が可である。

但し、服装その他参加の条件があるので、事務局に確認が必要。

我が娘も仲間と共に七年間ほぼ連続して参加している。

平成15年7月

平成15年12月(追加補正)

木曽路を行く(3)三留野宿 へ 旅の目次に戻る

平成15年(2003)七月十五日、今日は落合宿から妻籠宿まで歩く予定である。

馬籠宿と妻籠宿間は、約七キロ強の距離で、どちらから歩いても大差はないようだが、馬籠からの方が上りの区間が短いので楽だろう、と思われた。

約二時間半の歩きである。

今は健康作りを兼ねたトレーキング客で賑う道だが、江戸時代の旅人はどのような気持ちでこの道を歩いていたのだろうか?

馬籠宿の見学を終え、馬籠宿のはずれの陣場を出発した。

平成15年(2003)七月十五日、今日は落合宿から妻籠宿まで歩く予定である。

馬籠宿と妻籠宿間は、約七キロ強の距離で、どちらから歩いても大差はないようだが、馬籠からの方が上りの区間が短いので楽だろう、と思われた。

約二時間半の歩きである。

今は健康作りを兼ねたトレーキング客で賑う道だが、江戸時代の旅人はどのような気持ちでこの道を歩いていたのだろうか?

馬籠宿の見学を終え、馬籠宿のはずれの陣場を出発した。  その近くに一メートル五十センチほどの高さの石碑が建っていた (右写真)

その近くに一メートル五十センチほどの高さの石碑が建っていた (右写真)  整備された梨子の木坂の石畳を歩く (右写真)

整備された梨子の木坂の石畳を歩く (右写真)  江戸時代、十返舎一九の 「 岐蘇街道膝栗毛 」 に、

江戸時代、十返舎一九の 「 岐蘇街道膝栗毛 」 に、  井戸沢橋を渡って上って行くと、茶屋というバス停にでた。 茶房峠である。

井戸沢橋を渡って上って行くと、茶屋というバス停にでた。 茶房峠である。 卯建(うだつ)の立派な家や桟の入った古い家が多く、最盛期には民宿が七軒あったようだが、現在は一〜二軒しかない。

卯建(うだつ)の立派な家や桟の入った古い家が多く、最盛期には民宿が七軒あったようだが、現在は一〜二軒しかない。 馬籠峠は、標高801m。 峠の茶屋があった。

馬籠峠は、標高801m。 峠の茶屋があった。 それにしても、のんびりした峠であった。

それにしても、のんびりした峠であった。 一軒の家があった (右写真)

一軒の家があった (右写真)  人影もなく、家の前の手洗いの水は静かに時を刻んでいた。 紫陽花が幽玄に見えた。

近くに、白木改番所跡があった (右写真)

人影もなく、家の前の手洗いの水は静かに時を刻んでいた。 紫陽花が幽玄に見えた。

近くに、白木改番所跡があった (右写真)  いる

という位、厳重に管理していた、という。

いる

という位、厳重に管理していた、という。 道は蛇行しながら、川を渡り、車道を横切ったりしながら、下って行く (右写真)

道は蛇行しながら、川を渡り、車道を横切ったりしながら、下って行く (右写真)  滝見茶屋の脇から谷間に下りると、右に女滝、左に男滝が見える (右写真ー男滝)

滝見茶屋の脇から谷間に下りると、右に女滝、左に男滝が見える (右写真ー男滝) 三尸の虫が天に登れないようにするため、この夜は村中の人達が集まって神々を祀り、その後、寝ずに酒盛りなどをして夜を明かした。

三尸の虫が天に登れないようにするため、この夜は村中の人達が集まって神々を祀り、その後、寝ずに酒盛りなどをして夜を明かした。 十七世紀からの建物が残るのだから、この集落はかなり古くからあったのだろう。

十七世紀からの建物が残るのだから、この集落はかなり古くからあったのだろう。 伝統的な建造物は誰の手でどのようにして管理されていくのだろうか??と、考えさせられた旅になった。

大妻籠を過ぎ、蘭(あららぎ)川が流れる大妻籠橋を渡ったところが橋場 である。

中山道と飯田街道との分岐点であり、追分として栄えたところである。

伝統的な建造物は誰の手でどのようにして管理されていくのだろうか??と、考えさせられた旅になった。

大妻籠を過ぎ、蘭(あららぎ)川が流れる大妻籠橋を渡ったところが橋場 である。

中山道と飯田街道との分岐点であり、追分として栄えたところである。 (追記) 藤原家住宅 には、平成十五年十一月二十三日に見学できた。

(追記) 藤原家住宅 には、平成十五年十一月二十三日に見学できた。  妻籠宿は、木曽路と伊奈路の追分として江戸時代には、大変繁盛した宿場だったが、明治末に開通した中央本線から外れたことや国道が賤母経由になったことで、急速にさびれていった。

その結果といえるだろうが、古い建物が残ったのである (右写真)

妻籠宿は、木曽路と伊奈路の追分として江戸時代には、大変繁盛した宿場だったが、明治末に開通した中央本線から外れたことや国道が賤母経由になったことで、急速にさびれていった。

その結果といえるだろうが、古い建物が残ったのである (右写真) 妻籠宿に入ると、出し梁造に竪繁格子、卯建がある古い家なみがつづき、電柱もペンキ塗りの看板も見あたらないのに驚く。

昭和五十一年九月、我が国初の 「 重要伝統的建造物群保存地区 」 に選定されたが、復元された家そのままの形で、民宿やみやげもの屋を営んでいるからである (右写真)

妻籠宿に入ると、出し梁造に竪繁格子、卯建がある古い家なみがつづき、電柱もペンキ塗りの看板も見あたらないのに驚く。

昭和五十一年九月、我が国初の 「 重要伝統的建造物群保存地区 」 に選定されたが、復元された家そのままの形で、民宿やみやげもの屋を営んでいるからである (右写真) 本陣職は、慶長六年(1601)、中山道開通とともに、妻籠村代官・島崎監物重綱の次男に命じられ、その後、代々受け継がれた (問屋と妻籠村の庄屋も兼務)

本陣職は、慶長六年(1601)、中山道開通とともに、妻籠村代官・島崎監物重綱の次男に命じられ、その後、代々受け継がれた (問屋と妻籠村の庄屋も兼務) 代々、脇本陣と問屋を勤めた林家は、屋号を奥谷(おくや)といい、造り酒屋を家業にしていた。

広大な山林と豊かな財力を誇った家で、藤村の詩 「 初恋 」 にうたわれた 大黒屋のおゆふさまの嫁ぎ先 である。 「 夜明け前 」 では、扇谷得右衛門 として登場する。

代々、脇本陣と問屋を勤めた林家は、屋号を奥谷(おくや)といい、造り酒屋を家業にしていた。

広大な山林と豊かな財力を誇った家で、藤村の詩 「 初恋 」 にうたわれた 大黒屋のおゆふさまの嫁ぎ先 である。 「 夜明け前 」 では、扇谷得右衛門 として登場する。

敵の侵入を阻むために道を直角に曲げたものだが、現在はまっすぐ通れるような道ができ、曲がった部分に椛ノ木(はなのき)が植えられている。

敵の侵入を阻むために道を直角に曲げたものだが、現在はまっすぐ通れるような道ができ、曲がった部分に椛ノ木(はなのき)が植えられている。

明応九年(1500)の創建というから古い禅寺。

明応九年(1500)の創建というから古い禅寺。  坂の途中に左側に高札場がある。 古式通りに復元されたものだが、当時のものは脇本陣博物館に保存されている。

坂の途中に左側に高札場がある。 古式通りに復元されたものだが、当時のものは脇本陣博物館に保存されている。

右の2枚の写真がそれである。

右の2枚の写真がそれである。