『 中山道を歩く − 木曽路 (3)三留野宿 』

三留野(みどの)宿は、木曾十一宿の中で妻籠宿と並んで栄えた宿場である。

中山道が開通する前の道、川西古道の当時から交通の要所であった。

明治時代に入ると、国道が通り、鉄道も開通して、名古屋方面への交通が確保された結果、この宿は大きな変化を遂げた。

妻籠宿から三留野宿へ

平成十五年七月十五日、当初は落合宿から妻籠宿までと思って歩いたが、適当なバスの便

平成十五年七月十五日、当初は落合宿から妻籠宿までと思って歩いたが、適当なバスの便

がなかったので、そのまま三留野宿まで歩くことにした。 妻籠から三留野宿までは、

約一里(3.3km)しかない上、比較的平坦な道なので、歩き易いのである。

妻籠宿と三留野宿間は、距離が短いのに係わらず、三留野に宿場が設けられたのは、

次の宿の野尻までの道が交通の難所だったので、バッハー的な役割を担う意味があった

ようである。

妻籠宿の高札場跡で、妻籠宿と書いた郵便配達人とすれ違った (右写真)

鯉岩のあたりには民宿が数軒ある。 それを過ぎると、民家はまばらになり、田畑が現れた。

眼下には、国道256号と竹林が見える。 車の場合、国道を走り下り、国道19号経由で

いくのが一般的であるが、旧中山道に沿った道がないわけでもない。

但し、対向車とすれ違いずらい所があることを覚悟しなければならないが ・・・・・

但し、対向車とすれ違いずらい所があることを覚悟しなければならないが ・・・・・

しばらく歩くと、左手に、妻籠城跡の石碑があった (右写真)

傍らには、「 妻籠城は、木曽川と蘭(あららぎ)川の合流する断崖の上にある典型的な山城で、

主郭、二の郭、帯曲輪などを備えていた。

小牧長久手の戦いでは、豊臣方に就き、三百の兵で徳川の大軍を防いだ。

関ヶ原の戦いでも、三成(みつなり)側で戦い、中山道を進めた秀忠が遅れた一因になったといわれる。

元和の一国一城令により、城は破却されたが、脇本陣が障子を拝領して、神殿の間に使った。

現在でも、脇本陣南木曾博物館で見られる。 」 と、いう案内板があった。 小高い山は城山といわれ、標高420m、頂上には

本丸跡があり、土塁や空堀が残っているが、現在は、公園になっている。

本丸跡があり、土塁や空堀が残っているが、現在は、公園になっている。

元和年間は、大阪城が落城して天下が徳川家になった時期。 徳川家の天下を強固にする

ために、反対派の城をできるだけ整理したということだろう。 妻籠城の廃城と、城を任され

ていた島崎氏。 島崎家への妻籠庄屋任命は、これと因果関係があるのと思うのが、確証は

ない。 頂上からは南北に展望が開け、妻籠や南木曾の町並みが見えるらしいが、雨交じり

の天候なので、先を急ぐことにした。 旧中山道は、ここから先は、車が一台通れるほどの道

幅で、民家もところどころに、数軒あるだけだった。 石畳だったり、土がむき出しの道だった

り、アスファルトの道だったりするが、トレーキングとしては快適な道である。

場所によっては、蛇が出てきそうなじめじめしたところもあったが・・・・ (右写真ー石畳の道)

(梅雨の最中だからしょうがない ? ? ? )

そういえば、途中に蛇石というのもあった。

そういえば、途中に蛇石というのもあった。

道脇の朽ちかかった案内板に、越後の良寛上人が、木曽路で詠んだ二首のうちのひとつが書かれていた。

『 この暮れの もの悲しさにわかくさの 妻呼びたてて 小牡鹿鳴くも 』

良寛さんは、三度木曽路を通ったが、いつつくられたものかは分からないらしい。

上久保の一里塚。 江戸から数えて七十八里目である (右写真)

南木曾町には、四つの一里塚があった。

十二兼、金知屋、下り谷とここだが、現在、原形を留めるのは、ここだけである。

しばらくすると、小さな川が流れている。 神戸沢というらしい。

しばらくすると、小さな川が流れている。 神戸沢というらしい。

神戸集落の一角に、かぶと観音があった。

「 木曾義仲が、平家追討のため、北陸道から上京するとき、木曾谷の南の押さえとして妻籠城を築き、その鬼門にあたるこの神戸の地に、祠を建てた。

その際、かぶとのてっぺんに飾っていた安全祈願の八幡座の観音像を祭った。 」 と、いわれるもので、そうした伝承から、木曾の武将たちに、手厚く保護されてきた。 天正十五年、山村良候が大檀那になってかぶと観音の堂舎を造営した。 江戸時代には、街道を通る多くの人々が訪れたというが、現在は、地元の人たちの管理のようである (右写真)

残念ながら、内部を見ることはできなかった。

境内にあった大石は、義仲が腰掛けたという腰掛石。

ゆっくり歩いたが、妻籠城趾からここまで三十分位で、到着できた。

旧中山道は、、車道と交差し、やや山側に変わる。

ここから、南木曾駅まで千二百メートル、石畳の道を歩いて行くと、三留野宿はすぐである。

三留野(みどの)宿

南木曾(なぎそ)駅から北へ十五分歩いたところが、三留野宿である。

南木曾(なぎそ)駅から北へ十五分歩いたところが、三留野宿である。

南木曾駅は、妻籠や馬籠への玄関口なので、特急も停まる (右写真)

駅前で眺めていると、列車から降りてきた人は、温泉ホテルの送迎車や定期バスそしてタクシーに乗り、いつのまにかいなくなってしまった。

何回となく、妻籠に通っている娘もこのあたりを彷徨ったことはないという。

三留野宿は木曾十一宿の一つで、宿の長さは、二町十五間(250m程度)と短いが、妻籠と並んで栄えた宿場だったところである。

明治以降、国道が開通し、人家も国道に沿っ

て建つようになると、生活の中心が移動してしまったので、

て建つようになると、生活の中心が移動してしまったので、

旧中山道は車も人もほとんど通らない静かな通りになっていた。

旧中山道を、昔の史跡を求めて歩く。

何軒か古い家はあるのだが、とても江戸時代のものとは思えない (右写真)

万治、延宝、元和、宝永年間と、江戸時代に四度の火事があり、その度に、宿のほとんどを失った、と記録にあるので、江戸時代の家を見付けるのは無理のようだ。

少し歩くと、左側に2本の石柱が立っているのを発見。

その傍に 明治天皇御行在所記念碑 と刻まれた大石があった。

土を盛り上げた上に、いくつかの石を組み、その上に乗せられていた。

その時は分からなかったのであるが、次回訪れた時、ここが 本陣 だったということを知った (右写真)

その傍に 明治天皇御行在所記念碑 と刻まれた大石があった。

土を盛り上げた上に、いくつかの石を組み、その上に乗せられていた。

その時は分からなかったのであるが、次回訪れた時、ここが 本陣 だったということを知った (右写真)

本陣跡は、長野地方法務局南木曾出張所になったが、現在は、森林組合の建物が建っていた。

「 三留野宿本陣は、鮎沢家が代々務めた。 明治十三年六月二十七日、明治天皇が御巡行された時、ここに一泊された。

翌年の明治十四年七月十日に起きた大火で本陣は焼失してしまった。」

とあり、石碑はその記念碑として建てられたものだった。

この時の三留野宿の被害は、家屋七十四軒、土蔵八軒に達した、と記録にある。

記念碑の裏には建物や駐車場が雑然と見え、歴史を語る雰囲気ではなかった。

建物の脇のしだれ梅は町記念物に指定されているようだが、うっそうとした葉が茂る

だけで、どんな花が咲くのか想像できなかった (開花ー三月下旬〜四月上旬)

この時の三留野宿の被害は、家屋七十四軒、土蔵八軒に達した、と記録にある。

記念碑の裏には建物や駐車場が雑然と見え、歴史を語る雰囲気ではなかった。

建物の脇のしだれ梅は町記念物に指定されているようだが、うっそうとした葉が茂る

だけで、どんな花が咲くのか想像できなかった (開花ー三月下旬〜四月上旬)

道の反対側に、脇本陣を発見。

案内板には、「 脇本陣を務めた宮川家であること、 現在の建物は明治の大火以降のものである。 」 、と書かれていた (右写真)

街のはずれまで歩いたが、宿場のおもかげは、残念ながら残っていなかった。

三留野宿の場合、明治の大火ですべてを焼き尽くしたことが、江戸時代との関係を断ち切ることになり、近代

化に向けて出発できたのだろうか?

福沢桃介のこと

南木曾(三留野)を訪れると、福沢桃介(ふくざわももすけ)の名前がでてくる。

三留野は、福沢桃介と切っても切れない関係にあるようだ。

そもそも福沢桃介とはいかなる人物なのか?

福沢桃介は、、旧姓岩崎、明治元年に埼玉県比企郡吉見町で、生まれた。

福沢桃介は、、旧姓岩崎、明治元年に埼玉県比企郡吉見町で、生まれた。

父は当時各地に乱立した地方銀行の持主だったが、父の死後跡を就いた長兄が家業に失敗し、家は没落してしまう。

慶應義塾在学中、福沢諭吉(ふくざわゆきち)夫人の目に留まり、洋行を条件に養子縁組。

帰朝後、諭吉の次女、房と結婚。 北海道炭鉱鉄道に入社するも、結核で六年で退社。

時まさに日露戦争による株式ブーム。

株で儲けた金を元手に人造肥料、ビール、瓦斯、鉄道などの事業に手を出したが、最後は水力発電の将来に注目し、電気事業にかけた (右写真は読書発電所)

明治四十一年から、木曽川水系にいくつかの発電所を作り、大同電力(中部電力の前身)の社長に就任。 電力王といわれ、衆議院議員、帝国劇場代表取締役などを歴任し、昭和十三年、七十才で亡くなった。

義父の福沢諭吉の考え方に反発し、一切の援助も受けず、独歩の起業家精神を貫きとおした男である。

最近になって彼の名が登場したのは、桃介と女優貞奴との恋が小説になり、芝居になったことからではないか。

最近になって彼の名が登場したのは、桃介と女優貞奴との恋が小説になり、芝居になったことからではないか。

貞奴(さだやっこ)は、十五才から花柳界に入り、伊藤博文をはじめ維新の元勲達を贔屓にした芸者・奴である。 明治二十三年、壮士演劇の旗手・川上音次郎と結婚。

川上音次郎は、『オッペケペー!オッペケペー!・・・』で有名な「オッペケペー」節で、有名を馳せた。

江戸時代には女歌舞伎も禁じられたが、明治維新で、女性の芝居への道は開かれたが、当時、なるものは皆無だったが、明治二十八年、貞奴は日本最初の女優になった。

川上貞奴として、新派演劇の発展に尽し、欧米興行の際には、ジイドやピカソの絶賛を浴び、フランスから勲章を貰っている。

音次郎没後、福沢桃介と同棲生活に入る(初恋の人との説もあるが、不詳)

引退後は、岐阜県各務原市の貞照寺を建立、木曽川畔に別荘をつくり、昭和二十一年没するまで静かな余生を送った。

明治・大正の三留野(みどの)

中央本線は、新宿から名古屋まであるが、直通で運転される電車は残念ながら1本もない。

中央本線は私鉄の甲武鉄道が前身で、明治37年に国有化された。 電化も国鉄の中で一番早かった。

名古屋からの鉄道敷設は、明治三十三年の名古屋と多治見間の完成に始まり、明治三十五年に多治見〜中津(今の中津川)が開通する。

中央本線は私鉄の甲武鉄道が前身で、明治37年に国有化された。 電化も国鉄の中で一番早かった。

名古屋からの鉄道敷設は、明治三十三年の名古屋と多治見間の完成に始まり、明治三十五年に多治見〜中津(今の中津川)が開通する。

(注)まだ私鉄の時代であるが、名古屋と多治見間の事業会社が甲武鉄道だったとは思えない。 名古屋地区の資本家達によるものだったのではないだろうか?

明治四十一年、中津〜坂下、明治四十二年には、坂下〜須原間が開通。 以後、工事が進められ、明治44年に全線開通を遂げた。

特に、中津川〜奈良井までの区間が難

工事だったようで、工事が終わった区間から小刻みに開通させたようである。 名古屋から

三留野まで開通したのは、明治四十二年。 桃介が電気事業に関係するようになったのは、

明治四十一年からというので、中央線の開通と時期を一(いつ)にするのである。

桃介は、大正八年に、隣の賤母(しずも)に賤母発電所を築く。

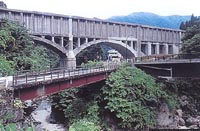

そして、大正十一年九月、三留野に、読書(よみかき)発電所建設資材運搬路として、木曽川に橋を架けた。

現在、 桃介橋(ももすけばし) と呼ばれているが、全長三百四十七メートル、幅二メートル六十センチ。 木造の吊り橋(木製補剛桁を持った吊り橋)としては、日本有数の長大吊橋である (右写真)

桃介は、大正八年に、隣の賤母(しずも)に賤母発電所を築く。

そして、大正十一年九月、三留野に、読書(よみかき)発電所建設資材運搬路として、木曽川に橋を架けた。

現在、 桃介橋(ももすけばし) と呼ばれているが、全長三百四十七メートル、幅二メートル六十センチ。 木造の吊り橋(木製補剛桁を持った吊り橋)としては、日本有数の長大吊橋である (右写真)

下部は石積み、上部はコンクリートの主塔三基を有し、当時の土木技術を駆使したもので、十九世紀末のアメリカの吊り橋に似ているといわれる。

この橋は地元の生活道路になっていたが、老朽化が進み、廃橋寸前になっていたのを復元保存した。 木曾谷の風雪に耐えてきた貴重な橋と云えよう。

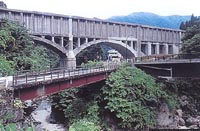

上流の柿其(かきぞれ)には、発電用水を送る水路が造られ、谷を渡るため壮大な構造の水路橋が建設された (右写真)

上流の柿其(かきぞれ)には、発電用水を送る水路が造られ、谷を渡るため壮大な構造の水路橋が建設された (右写真)

大正十二年に読書(よみかき)発電所は竣工したが、当時の金で千七百九十七万円を費やしたという。

桃介は、建設の指揮を執るため、たびたび三留野入りした。

「 一河川一会社主義 」 を掲げて、木曽川の電源開発に乗り出した桃介は、木曾における基地として、風光明媚なこの地に、大正八年、別荘を建て、ここから読書や大井などの発電所建築現場に足を運んだ。 また、別荘滞在中には、政財界の実力者や外国人技術者などを招いては、華やかな宴が催された。

大正十三年に、大井発電所が完成するまで、頻繁にこの別荘を訪れ、その際、しばしば貞奴を伴って、避暑のため長期逗留したが、貞奴が駅に降り立つたびに、有名な女優を一目見ようと黒山の人だかりだったという。 桃介を助け良きパートナーだった貞奴。

二人のロマンスは、当時の地元の人々の間でも注目の的だったのである。

現在、この建物は、 福沢桃介記念館 として、公開されている (右写真)

大正十三年に、大井発電所が完成するまで、頻繁にこの別荘を訪れ、その際、しばしば貞奴を伴って、避暑のため長期逗留したが、貞奴が駅に降り立つたびに、有名な女優を一目見ようと黒山の人だかりだったという。 桃介を助け良きパートナーだった貞奴。

二人のロマンスは、当時の地元の人々の間でも注目の的だったのである。

現在、この建物は、 福沢桃介記念館 として、公開されている (右写真)

読書発電所、柿其水路橋、福沢桃介記念館は、平成六年に國の重要文化財の指定を受けた。

木曾谷の奥に、発電所が建造できるようになったのは、中央本線の開通により、建築資材の運搬が容易になったからである。 中央本線はそういう意味では日本の近代化の役割

を果たしたといえよう。 現在、付近一帯を天白公園として整備し、川西古道の散策道として

売出し中である。 川西古道(木曽川西古道)は、712年にはあったといわれる古い街道だが、

もともとは、塩街道だったらしく、木曽川を使って塩を八百津まで舟で運び、八百津からは陸路

で中津川、恵那方面に運ばれた。 江戸時代になってからも、中津川までは、苗木藩が保護し、

黒瀬街道として中山道のバイパスのようにつかわれたらしい。

このあたり(三留野)は、どう

なったのか分からないが、中山道とそのバイパスである与川道(よがわみち)があったので、

整備されなくなったのではないか??

木曾五木は尾張藩所領地にあったが、明治維新でこれらの山は、皇室の所領になる(戦後、國の財産になった)

そのため、明治三十三年、御料局名古屋支庁妻籠出張所が、旧妻籠宿本陣跡に建設され、大桑・読書・吾妻・田立・湯舟沢と木曾南部全域を管轄した。

昭和八年、妻籠出張所の老朽化がすすみ、建物が更新されることになり、古い建物は民間に払い下げられたが、その後、南木曾町が寄贈をうけ、天白公園に 山の歴史館 として、復元保存している (右写真)

木曾五木は尾張藩所領地にあったが、明治維新でこれらの山は、皇室の所領になる(戦後、國の財産になった)

そのため、明治三十三年、御料局名古屋支庁妻籠出張所が、旧妻籠宿本陣跡に建設され、大桑・読書・吾妻・田立・湯舟沢と木曾南部全域を管轄した。

昭和八年、妻籠出張所の老朽化がすすみ、建物が更新されることになり、古い建物は民間に払い下げられたが、その後、南木曾町が寄贈をうけ、天白公園に 山の歴史館 として、復元保存している (右写真)

また、森林管理で、手入れと伐採のため、木曽の各地に森林鉄道が設けられたが、木材生産も外国からの輸入材に押され、時代の経過とともに森林鉄道は廃止されていった。

水力発電も、火力や原子力発電に主役の座を奪われて、時代の花形から去ってしまった。

明治から大正にかけてが、三留野のもっとも華やかな時代であったといえるのではないだろうか ?

(文献 : 南木曽町観光協会の資料を参考にしました)

ご参考 田立(ただち)の花馬祭り

長野県は面積が広いこともあり、祭りは多彩である。 その中の一つが、三留野宿の隣りにある、田立地区の花馬祭りで、長野オリンピックの閉会式に登場した。

祭りは毎年十月三日に行われる。 二百七十年以上(四百年とも)続く祭りで、農家の豊作、家内安全や安産を祈願したもの。

三頭の木曽馬が、笛、太鼓のお囃子に合わせて行列をし、田立駅前広場から五宮神社まで練り歩く。 先頭馬に神の宿る神籬を、中馬に豊作を表す菊を、後馬には社紋の「日月」の幟(のぼり)を載せ、その周りを五色の稲穂を形どった一年を意味する三百六十五本の花で飾っている。

花の色は田畑の農作物を表わし、金は稲穂、銀は麦、黄は大豆、紫は小豆、白は大根、青は菜、赤は人参として神様に献上されるようになったようである。

行列が神社の境内を

長野県は面積が広いこともあり、祭りは多彩である。 その中の一つが、三留野宿の隣りにある、田立地区の花馬祭りで、長野オリンピックの閉会式に登場した。

祭りは毎年十月三日に行われる。 二百七十年以上(四百年とも)続く祭りで、農家の豊作、家内安全や安産を祈願したもの。

三頭の木曽馬が、笛、太鼓のお囃子に合わせて行列をし、田立駅前広場から五宮神社まで練り歩く。 先頭馬に神の宿る神籬を、中馬に豊作を表す菊を、後馬には社紋の「日月」の幟(のぼり)を載せ、その周りを五色の稲穂を形どった一年を意味する三百六十五本の花で飾っている。

花の色は田畑の農作物を表わし、金は稲穂、銀は麦、黄は大豆、紫は小豆、白は大根、青は菜、赤は人参として神様に献上されるようになったようである。

行列が神社の境内を

三周した後、待っていた人々がいっせいに花を取り合う。 取った花は厄除け、虫除け

になるといわれ、豊作、家内安全を祝う祭りである。

この祭りの様子は 田立の花馬祭 をご覧ください。

平成15年7月

(田立花馬祭り 追加 平成17年10月)

木曽路を行く(4) 与川道・野尻宿 旅の目次に戻る

平成十五年七月十五日、当初は落合宿から妻籠宿までと思って歩いたが、適当なバスの便

平成十五年七月十五日、当初は落合宿から妻籠宿までと思って歩いたが、適当なバスの便 但し、対向車とすれ違いずらい所があることを覚悟しなければならないが ・・・・・

但し、対向車とすれ違いずらい所があることを覚悟しなければならないが ・・・・・ 本丸跡があり、土塁や空堀が残っているが、現在は、公園になっている。

本丸跡があり、土塁や空堀が残っているが、現在は、公園になっている。  そういえば、途中に蛇石というのもあった。

そういえば、途中に蛇石というのもあった。 しばらくすると、小さな川が流れている。 神戸沢というらしい。

しばらくすると、小さな川が流れている。 神戸沢というらしい。 南木曾(なぎそ)駅から北へ十五分歩いたところが、三留野宿である。

南木曾(なぎそ)駅から北へ十五分歩いたところが、三留野宿である。 て建つようになると、生活の中心が移動してしまったので、

て建つようになると、生活の中心が移動してしまったので、 その傍に 明治天皇御行在所記念碑 と刻まれた大石があった。

土を盛り上げた上に、いくつかの石を組み、その上に乗せられていた。

その時は分からなかったのであるが、次回訪れた時、ここが 本陣 だったということを知った (右写真)

その傍に 明治天皇御行在所記念碑 と刻まれた大石があった。

土を盛り上げた上に、いくつかの石を組み、その上に乗せられていた。

その時は分からなかったのであるが、次回訪れた時、ここが 本陣 だったということを知った (右写真) この時の三留野宿の被害は、家屋七十四軒、土蔵八軒に達した、と記録にある。

記念碑の裏には建物や駐車場が雑然と見え、歴史を語る雰囲気ではなかった。

建物の脇のしだれ梅は町記念物に指定されているようだが、うっそうとした葉が茂る

だけで、どんな花が咲くのか想像できなかった (開花ー三月下旬〜四月上旬)

この時の三留野宿の被害は、家屋七十四軒、土蔵八軒に達した、と記録にある。

記念碑の裏には建物や駐車場が雑然と見え、歴史を語る雰囲気ではなかった。

建物の脇のしだれ梅は町記念物に指定されているようだが、うっそうとした葉が茂る

だけで、どんな花が咲くのか想像できなかった (開花ー三月下旬〜四月上旬) 福沢桃介は、、旧姓岩崎、明治元年に埼玉県比企郡吉見町で、生まれた。

福沢桃介は、、旧姓岩崎、明治元年に埼玉県比企郡吉見町で、生まれた。  最近になって彼の名が登場したのは、桃介と女優貞奴との恋が小説になり、芝居になったことからではないか。

最近になって彼の名が登場したのは、桃介と女優貞奴との恋が小説になり、芝居になったことからではないか。 中央本線は私鉄の甲武鉄道が前身で、明治37年に国有化された。 電化も国鉄の中で一番早かった。

名古屋からの鉄道敷設は、明治三十三年の名古屋と多治見間の完成に始まり、明治三十五年に多治見〜中津(今の中津川)が開通する。

中央本線は私鉄の甲武鉄道が前身で、明治37年に国有化された。 電化も国鉄の中で一番早かった。

名古屋からの鉄道敷設は、明治三十三年の名古屋と多治見間の完成に始まり、明治三十五年に多治見〜中津(今の中津川)が開通する。 桃介は、大正八年に、隣の賤母(しずも)に賤母発電所を築く。

そして、大正十一年九月、三留野に、読書(よみかき)発電所建設資材運搬路として、木曽川に橋を架けた。

現在、 桃介橋(ももすけばし) と呼ばれているが、全長三百四十七メートル、幅二メートル六十センチ。 木造の吊り橋(木製補剛桁を持った吊り橋)としては、日本有数の長大吊橋である (右写真)

桃介は、大正八年に、隣の賤母(しずも)に賤母発電所を築く。

そして、大正十一年九月、三留野に、読書(よみかき)発電所建設資材運搬路として、木曽川に橋を架けた。

現在、 桃介橋(ももすけばし) と呼ばれているが、全長三百四十七メートル、幅二メートル六十センチ。 木造の吊り橋(木製補剛桁を持った吊り橋)としては、日本有数の長大吊橋である (右写真) 上流の柿其(かきぞれ)には、発電用水を送る水路が造られ、谷を渡るため壮大な構造の水路橋が建設された (右写真)

上流の柿其(かきぞれ)には、発電用水を送る水路が造られ、谷を渡るため壮大な構造の水路橋が建設された (右写真) 大正十三年に、大井発電所が完成するまで、頻繁にこの別荘を訪れ、その際、しばしば貞奴を伴って、避暑のため長期逗留したが、貞奴が駅に降り立つたびに、有名な女優を一目見ようと黒山の人だかりだったという。 桃介を助け良きパートナーだった貞奴。

二人のロマンスは、当時の地元の人々の間でも注目の的だったのである。

現在、この建物は、 福沢桃介記念館 として、公開されている (右写真)

大正十三年に、大井発電所が完成するまで、頻繁にこの別荘を訪れ、その際、しばしば貞奴を伴って、避暑のため長期逗留したが、貞奴が駅に降り立つたびに、有名な女優を一目見ようと黒山の人だかりだったという。 桃介を助け良きパートナーだった貞奴。

二人のロマンスは、当時の地元の人々の間でも注目の的だったのである。

現在、この建物は、 福沢桃介記念館 として、公開されている (右写真) 木曾五木は尾張藩所領地にあったが、明治維新でこれらの山は、皇室の所領になる(戦後、國の財産になった)

そのため、明治三十三年、御料局名古屋支庁妻籠出張所が、旧妻籠宿本陣跡に建設され、大桑・読書・吾妻・田立・湯舟沢と木曾南部全域を管轄した。

昭和八年、妻籠出張所の老朽化がすすみ、建物が更新されることになり、古い建物は民間に払い下げられたが、その後、南木曾町が寄贈をうけ、天白公園に 山の歴史館 として、復元保存している (右写真)

木曾五木は尾張藩所領地にあったが、明治維新でこれらの山は、皇室の所領になる(戦後、國の財産になった)

そのため、明治三十三年、御料局名古屋支庁妻籠出張所が、旧妻籠宿本陣跡に建設され、大桑・読書・吾妻・田立・湯舟沢と木曾南部全域を管轄した。

昭和八年、妻籠出張所の老朽化がすすみ、建物が更新されることになり、古い建物は民間に払い下げられたが、その後、南木曾町が寄贈をうけ、天白公園に 山の歴史館 として、復元保存している (右写真) 長野県は面積が広いこともあり、祭りは多彩である。 その中の一つが、三留野宿の隣りにある、田立地区の花馬祭りで、長野オリンピックの閉会式に登場した。

祭りは毎年十月三日に行われる。 二百七十年以上(四百年とも)続く祭りで、農家の豊作、家内安全や安産を祈願したもの。

三頭の木曽馬が、笛、太鼓のお囃子に合わせて行列をし、田立駅前広場から五宮神社まで練り歩く。 先頭馬に神の宿る神籬を、中馬に豊作を表す菊を、後馬には社紋の「日月」の幟(のぼり)を載せ、その周りを五色の稲穂を形どった一年を意味する三百六十五本の花で飾っている。

花の色は田畑の農作物を表わし、金は稲穂、銀は麦、黄は大豆、紫は小豆、白は大根、青は菜、赤は人参として神様に献上されるようになったようである。

行列が神社の境内を

長野県は面積が広いこともあり、祭りは多彩である。 その中の一つが、三留野宿の隣りにある、田立地区の花馬祭りで、長野オリンピックの閉会式に登場した。

祭りは毎年十月三日に行われる。 二百七十年以上(四百年とも)続く祭りで、農家の豊作、家内安全や安産を祈願したもの。

三頭の木曽馬が、笛、太鼓のお囃子に合わせて行列をし、田立駅前広場から五宮神社まで練り歩く。 先頭馬に神の宿る神籬を、中馬に豊作を表す菊を、後馬には社紋の「日月」の幟(のぼり)を載せ、その周りを五色の稲穂を形どった一年を意味する三百六十五本の花で飾っている。

花の色は田畑の農作物を表わし、金は稲穂、銀は麦、黄は大豆、紫は小豆、白は大根、青は菜、赤は人参として神様に献上されるようになったようである。

行列が神社の境内を