『 中山道を歩く - 木曽路 (5)須原宿 』

野尻宿と須原宿の中間にあたる大桑には、立場茶屋がおかれた。

天長院近くに19軒の立場茶屋があった、と記録されており、別名、合いの宿といわれた。

須原宿は、江戸時代、本陣を中心に、30軒前後の旅籠が並び、花漬ととろろ汁が名物だった。

今も、落ち着いたたたずまいの定勝寺と昔の面影を残す民家が残っている。

前半は、大桑周辺を歩いた体験談。 後半は、須原までの道と宿場風景を伝えたい。

野尻から大桑へ

野尻高札場跡を左に下ると、貯木場があった。

良質な丸太が積まれていたが、敷地の半分は空いていて、外国産に追いやられた国内林業の姿

を垣間見た思いである (右写真)

野尻高札場跡を左に下ると、貯木場があった。

良質な丸太が積まれていたが、敷地の半分は空いていて、外国産に追いやられた国内林業の姿

を垣間見た思いである (右写真)

反対側を見ると、野尻駅がある。

貯木場の左をぐるーと回って、線路を越え、国道19号にでた。

これから先、大桑までは、旧中山道はほとんど残っていないので、国道を歩くことになる。

約一里弱(3km強)の距離なので、歩けない距離ではないが、トラックがびゅーびゅーと通る脇をとぼとぼ歩くのはあまり感じが良いものではない。

また、一部の区間では、歩道もないところがあり、少し不安を感じた。

登り坂になる。

野尻宿と須原宿の境が関山で、「 木曽氏が統治した時代には関所があった 」 といわれるが、

坂を登りきったところ

に、ドライブイン関山があったので、頂上が関山 なのだろう。

坂を下ると、トンネルなどを通過してきた鉄道線路が右側に並ぶ。

坂を下ると、トンネルなどを通過してきた鉄道線路が右側に並ぶ。

大桑集落は鉄道の右側。 国道から入る道がどれも狭く、車で入るには注意が必要である。

車が一台渡れる踏切を渡って村に入った。 そのまま直進すると、坂の途中に村役場があったので、観光パンフレットを戴く。

道を少し戻って、右折する。 橋を渡った右手に郵便局があった。

このあたりを長野というらしい。 江戸時代の記述に、「 木曽川と合流する谷に面して、

山側にへばりつくように住居が建っていた 」 と、書かれたところである (右写真)

この地形では、多くの家を建てるだけの面積はなかっただろう と、思った。

歩いていくと、左手に駅が見えた。 大桑駅である。

人影もなく、し~んとしていた。 家の名札の脇に、弓矢会計、弓矢組長 などと書いてあった

ので、弓矢を扱うグループか、

講なのか、と思ったが、隣の長野集落にも長野組長と書いてあるのを見て、始めて地名だと

気づいた。 弓矢 という集落なのだ。

弓矢の地名の由来は、近くにある弓矢八幡によるものだろうか?

あっという間に、見終わってしまう程度の距離の中に戦後によく見かけた商店の雰囲気の店が

一軒だけあった (右写真)

歩いていくと、左手に駅が見えた。 大桑駅である。

人影もなく、し~んとしていた。 家の名札の脇に、弓矢会計、弓矢組長 などと書いてあった

ので、弓矢を扱うグループか、

講なのか、と思ったが、隣の長野集落にも長野組長と書いてあるのを見て、始めて地名だと

気づいた。 弓矢 という集落なのだ。

弓矢の地名の由来は、近くにある弓矢八幡によるものだろうか?

あっという間に、見終わってしまう程度の距離の中に戦後によく見かけた商店の雰囲気の店が

一軒だけあった (右写真)

大桑は度重なる火災に遭っている、とは聞いていたが、江戸時代のものはなにも残っていなか

った。

(ご参考) 『 林業事情 』

野尻高札場跡から、左に下って行ったところにある貯木場は、昔の営林署、 現在の木曾

森林管理署南木曾支署 である。 反対側には、野尻駅がある (右写真)

野尻高札場跡から、左に下って行ったところにある貯木場は、昔の営林署、 現在の木曾

森林管理署南木曾支署 である。 反対側には、野尻駅がある (右写真)

そこからの引き込み線があるので、以前は全国に鉄道で大量出荷されていたのだろう。

余談になるが、中部森林管理局という役所は、中部地区の中心の名古屋市になく、

長野市にある。 大都会偏重型の官庁としては珍しい。

長野の中部森林管理局に吸収されるのはいやだ!!と、名古屋営林局が抵抗した結果か、

中部森林管理局の分局(次長級がトップ)が名古屋市につくられているが、

長野が名古屋を部下にするとは痛快事である ・・・・

名古屋分局は、愛知、富山、岐阜を担当し、国有林の21%を管理しているのに対し、

本部の中部森林管理局は、長野、新潟、岐阜の一部(木曽に近い部分か?)を担当し、

管理するのは国有林の5%にすぎないが、皇室が持っていた御料林が、敗戦により、

國に移管されたことから、木曽五木という価値がある樹木が多い。 林野行政の改革で、

管理面積では圧倒的に多い名古屋営林局が長野に吸収されてしまったのは、

売れる樹木を持っていたかどうかの差だったのだろう。

川西古道

役場でいただいた観光パンフレットによると、対岸には、川西古道 があり、その跡が信濃路

自然歩道に指定されている。 川西古道は、野尻宿の林(地名)に舟渡し場があって、そこ

から対岸に渡り、弁天島、殿を経由して大桑に至るルートである。 現在は、舟渡しはないが、

手前の川向橋を渡って、対岸へでれば、三留野~阿寺からの信濃路自然歩道に合流する。

この道を使えば、大型トラックに気を使わずに歩くことができるし、道筋にはいろいろな古い

建物等が残っているのである。

国道を歩かず、このルートを使えば良かったかなあと思った。

時間があったので、川西古道の一部を歩いてみた 。

鉄道のガードをくぐり、国道を横断して、大桑橋で木曽川を渡ると、殿という集落にでた。

大桑駅から徒歩十五分位の距離である。

用水が家の前を流れているところに、池口寺(ちこうじ)があった。

承平七年(937)、近江国郷司源義寛が天台宗明雲僧正を講じて開山されたという古刹で、

建立弐年(1335)、薬師堂を残して焼失したが、池口入道祥悟により再建されたという寺である (右写真)

国道を歩かず、このルートを使えば良かったかなあと思った。

時間があったので、川西古道の一部を歩いてみた 。

鉄道のガードをくぐり、国道を横断して、大桑橋で木曽川を渡ると、殿という集落にでた。

大桑駅から徒歩十五分位の距離である。

用水が家の前を流れているところに、池口寺(ちこうじ)があった。

承平七年(937)、近江国郷司源義寛が天台宗明雲僧正を講じて開山されたという古刹で、

建立弐年(1335)、薬師堂を残して焼失したが、池口入道祥悟により再建されたという寺である (右写真)

天正弐年(1574)に禅宗に改宗され、須原の定勝寺より青山和尚を講じて開山し、現在にいたる。

山門はしっかりしているが、中にはいると、民家のような造りで、どれが本堂なのか

分からない。 本堂と思える建物の廊下には、葬儀で使用されたと思われる朽ちた花が

乱雑に投げ出されていて、少しだらしない寺のような気がした。

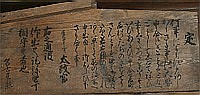

玄関上部に、明治初期と思われる官札が二枚掲げていて、左端に、名古屋県と書いてあった。

江戸時代は尾張藩の領地だったから、名古屋県としてスタートしたものだが、たいへん

興味ある官札である (右写真)

分からない。 本堂と思える建物の廊下には、葬儀で使用されたと思われる朽ちた花が

乱雑に投げ出されていて、少しだらしない寺のような気がした。

玄関上部に、明治初期と思われる官札が二枚掲げていて、左端に、名古屋県と書いてあった。

江戸時代は尾張藩の領地だったから、名古屋県としてスタートしたものだが、たいへん

興味ある官札である (右写真)

裏側に回って行くと、薬師堂があった。 薬師堂は鎌倉時代の様式を持ち、そこに安置

されている薬師三尊も鎌倉時代のものという。

されている薬師三尊も鎌倉時代のものという。

薬師堂の左下の境内には石仏や石碑がたくさんあった (右写真)

薬師堂裏にも、石仏や石碑がたくさんあったが、どの時代のものかは解読できなかった。

裏手の竹林の中に、鎌倉時代の五輪塔があるというので、探しに行く。

だれも訪れないらしく、草がおい茂り、蜘蛛の巣が張っていた。

雑草をかき分けて入っていった先に、二基の石塔があった。

想像していたのと違い、素朴なものだった (右写真)

想像していたのと違い、素朴なものだった (右写真)

五輪塔は、馬籠にもあったし、この近くにもう一ヶ所あるらしいが、そもそも、何を目的に

作られたものなのだろうか?

池口寺を出て、少し行くと、一級河川と表示された殿小川に出た。

川に沿った道の脇には、用水が流れていた。

手を入れると冷たい水。

早速、手ぬぐいを濡らし、手足や首筋を拭く。

大変気持ちが良く、生き返ったような気がした。

大変気持ちが良く、生き返ったような気がした。

出発しようと、動き出したら、用水の上に、 道祖神 があるではないか!!

早速、カメラを取りだして撮した (右写真)

小田橋を渡って少し行った先(500m位か)に、公民館があり、地元民が出入りしていた。

公民館の前に、白山神社の鳥居があり、その脇には國が作成した重要文化財指定の

石碑が立っていた。 この神社の社殿が昭和十二年八月、國の重要文化財の指定を受けた

のである。神社に続く石段はけっこう長く険しいので、それを避けて、脇の坂道を登る。

白山神社は白山を神体山とする加賀一ノ宮白山比咩(しらやまひめ)神社を

本宮とし、御祭神は、菊理姫命(くくりひめのみこと)である。

登りきったところにある建物には、鍵がかかり、無人で、社務所にも神主が詰めていると

いう様子は無かった (右写真)

白山神社は白山を神体山とする加賀一ノ宮白山比咩(しらやまひめ)神社を

本宮とし、御祭神は、菊理姫命(くくりひめのみこと)である。

登りきったところにある建物には、鍵がかかり、無人で、社務所にも神主が詰めていると

いう様子は無かった (右写真)

国宝級のお宝にしては不用心ではないか!! と思ったが、仏像の類はないので、盗まれる

心配はないのかもしれない。

建物の内部は、隙間から覗くしかないが、奥に社殿の一部がかすかに見えるだけだったが、

どうやら、これが覆堂(おもいや)らしい。

「 鎌倉末期の元弘四年(1334)、郷司、三郎光友 の力によって、大工、橘宗重が造営し、

氏神・産土神として祀られたもの。 」 と、いう説明がある。 裏にまわってみる。

氏神・産土神として祀られたもの。 」 と、いう説明がある。 裏にまわってみる。

覆堂はそれほど、大きな建物ではなかった。 覆堂の中には、白山神社を真中、左右に、

蔵王神社、伊豆神社、熊野神社の四社殿が並んでいた (右写真)

いずれも一間社流造(いちけんしゃながれづくり)、桧皮葺(ひかわぶき)で、見世棚造りと

なっている。 特に、懸魚の形、裏甲のない茅負い、大面取りの柱などに、鎌倉建築の技法

を知ることができる貴重なものである。 「 これらの社殿は、覆堂により保存が極めて

良好なため、後世の修理もなく、現存する社殿建築では信濃最古のもの。 」 とあった。

桟の間から覗いたが、白山神社の社殿の一部だけしか見えなかった。

我々素人には、古いという以外、このように小さな社殿に価値が見いだせなかったが、

我々素人には、古いという以外、このように小さな社殿に価値が見いだせなかったが、

専門家には古いというだけで、すごい貴重なものになのだろう。

正面に戻り、木曽路の旅の無事を祈願し、お詣りを済ませ、下山した。

白山神社の鳥居から少し歩いたところで、またまた、道祖神を見つけた。

あまり汚れていないように見える。

ふくよかで良いポーズの道祖神だった (右写真)

そのまま引っ返すのが惜しい気がして、信濃路自然歩道(川西古道)を野尻方面に向かって

歩いてみる。

このあたりは、小高い丘になっていて更に山が接近しているが、先程歩いた長野や弓矢地区

より平地が多く、古い集落が散在していた (右写真)

このあたりは、小高い丘になっていて更に山が接近しているが、先程歩いた長野や弓矢地区

より平地が多く、古い集落が散在していた (右写真)

のんびりした里山の風情があり、古い家は馬鹿でっかい造りになっていた。

家の脇には、必ずはしごを吊してあったが、なんのために用意されているのだろうか?

火災か雪対策なのだろうか?

集落の一角に小さな社があり、千体地蔵が納められていた。

小屋には、十五センチくらいの長さで、巾は五センチ程度の小さな木彫りの像が無数、

収まっていた。

誰が作ったものか、あるいはどういう目的だったのかなど、説明がないので分からないが、

珍しいものだった (右写真)

誰が作ったものか、あるいはどういう目的だったのかなど、説明がないので分からないが、

珍しいものだった (右写真)

隣に、赤いよだれかけを着せた石の地蔵が祀られていた。

今では人がほとんど行き交わないところであるが、池口寺や白山神社などが建てられたのは、

中世には、川西古道が通っていたので、今より繁栄していたのだろう。

途中の草むらには、石で囲んだ中に、石仏が置かれており、花が供されているのが見られた。

古来から、宗教心の強い地域なのだと感じた次第。

このまま行くと野尻に行ってしまうので、引き返すことにする。

元の道を通って、弓矢集落に戻る。

野尻の川向から殿の集落を経て大桑の集落に入るのが、川西古道のルートであり、今回

の歩きで、その何割かを歩いたことになる。 上記の見学に一時間以上かかったことを

考えると、野尻から歩いてきても時間的には同じだったのかも知れない ・・・・

歩いた道に風情があったので、野尻から大桑までは、国道を歩くより川西古道を歩く方が

良いかなあ!!と思った。

合いの宿

弓矢集落に戻り、旧中山道を行く。 木曽の谷を避けて、山を一回りして大島へ抜けるルート

である。

弓矢集落の中程で、右に分かれた道(脇に小さな川が流れる道)を行く。

左が崖になっている、車が一台しか通れない狭い道である。 六百メートル位先、右に入った

ところに、天長院、正式名 地久山天長禅院があった。

天台宗であったが、後に、臨済宗に改宗された寺で、これもまた、須坂の定勝寺の末寺である (右写真)

弓矢集落に戻り、旧中山道を行く。 木曽の谷を避けて、山を一回りして大島へ抜けるルート

である。

弓矢集落の中程で、右に分かれた道(脇に小さな川が流れる道)を行く。

左が崖になっている、車が一台しか通れない狭い道である。 六百メートル位先、右に入った

ところに、天長院、正式名 地久山天長禅院があった。

天台宗であったが、後に、臨済宗に改宗された寺で、これもまた、須坂の定勝寺の末寺である (右写真)

文禄弐年(1593)の創建で、建物は、江戸時代後期のものだったようだが、数年前の火災で

燃えてしまった。 訪れたら、新築したばかりの建物が立っていた。

燃えてしまった。 訪れたら、新築したばかりの建物が立っていた。

この寺は、マリア地蔵といわれる子育て地蔵があるので、有名なのである (右写真)

マリア地蔵は、石段の頂上近くにあった。 「 マリア地蔵とは、地蔵が抱いた子供の着物

の紐が、十文字になっているところからいわれる。 」 と、あったが、一見したところでは、

抱いた子供の着物の紐が十文字になっているようには見えなかった。

石仏が風化してしまっているので、よく分からなかったというのが、感想である。

寺の境内には、その他、いろいろな石仏や石碑群があった。 入口近くにあった地蔵像群は

いろいろなポーズをしていて、面白い。

江戸時代には、この天長院近くに、十九軒の立場茶屋があった、とあり、合(あい)の宿と

呼ばれたようである。

野尻と須原の中間に位置するので置かれたのだろう。 茶屋がどの辺にあったか分からないが、

中山道に面するとすると、天長院のある中集落ということになるが、左側が山で、右側だけ

しかスペースはない (右写真)

呼ばれたようである。

野尻と須原の中間に位置するので置かれたのだろう。 茶屋がどの辺にあったか分からないが、

中山道に面するとすると、天長院のある中集落ということになるが、左側が山で、右側だけ

しかスペースはない (右写真)

少し離れた西集落や東集落の方が、扇状地が広がり、広いスペースがあるが、道から外れる。

宿の詮議は別として、木曽路では珍しい、田園が広がるのどかな風景が展開し、遠くに、

山(空木岳や南駒ヶ岳だろう)が眺望できるこの地は険しい木曽谷を歩いてきた旅人にとって、

一時の休息になったことだろう。

旧中山道は、この先で、山を一回りし、大島集落にでた。 約一.五キロの距離だった。

大島集落から須原宿へ

大島から伊奈川橋に向かう。 この間、約一キロの距離。

大島から伊奈川橋に向かう。 この間、約一キロの距離。

伊奈川橋の上方に、岩出観音堂が見えてきた (右写真)

伊奈川橋は、浮世絵師の渓斎栄泉が、木曾街道六十九次の版画で、「 伊奈川橋遠景 」の背景に描かれたお堂として、有名になった。

栄泉の浮世絵は、「 かなり傾斜ある谷(伊奈川の渓流)に、猿橋(素朴な木橋)がかかり、遠くに清水寺のようなお堂が見える・・・・ 」、 という構図で、なかなかの傑作である。 私が目にした橋は、当然のことながら、当時の木橋ではなく、昭和製のコンクリートであるが、アーチ状に弧を描く様は、これはこれで良いと思った。

浮世絵に描かれた岩出観音堂(いわいでかんのんどう)は、橋を渡って少し行った右側の崖の中腹にあった。 観音堂は、伊奈川観音又は橋場観音ともいわれ、江戸時代から昭和の初期にかけては、馬産地・木曽の三大馬頭観音として、馬を産育する人々の信仰を集めた、

という。 三大馬頭観音とは、他に、日義村の岩華観音、開田村の丸山観音である。

という。 三大馬頭観音とは、他に、日義村の岩華観音、開田村の丸山観音である。

お堂には、コッパ観音と呼ばれる馬頭観音がまつられている。 木曽の清水寺といわれる建物は、懸崖宝形作りで、江戸時代の文化十年(1813)に再建したものである (右写真)

下から見るとけっこう高いが、建物には、思ったより楽に登っていけた。 お堂には鍵がかかっていて、無人である。 「 お願い事はノートに書くように 」 と、ノートがぶら下がっていた。 ノートを覗くと、健康祈願や合格祈願などが、ぎっしりと書かれていた。

本尊が馬頭観音なので、昔は馬を飼っている人が多くお詣りにきたらしいが、今日では競馬関係者以外は馬との関わりがなくなってしまった。 堂内には山村家の絵師、 池井祐川 の絵馬をはじめ、

奉納された数多くの美しい絵馬が残されているようだが、外に掲げられている絵馬は、風雪に晒されて顔料が禿げ、もとの絵が分からない状態だった (右写真)

奉納された数多くの美しい絵馬が残されているようだが、外に掲げられている絵馬は、風雪に晒されて顔料が禿げ、もとの絵が分からない状態だった (右写真)

その中の一枚を見ると、岩出観音堂を背景に馬が駆ける姿であった。 馬の健康と馬産の繁栄を祈願しているのか?

姿がやっとという状況なので、五十年以上たっているのだろう。

堂の入口や裏の山肌には、多くの観音像が林立していたが、これもすべて馬頭観音像である。

自動車が登場しない昭和三十年代までの日本で、馬の地位が高く、それを全国に出荷する馬産地の木曽にとっては、人以上に馬が大切だったという気持ちが伝わる遺品であっ

た。 このあたりは橋場という地名だが、木曽三大橋の一つ、伊奈川橋の番をするため

に番所が置かれたのが集落の始まり、といわれる。 両脇に何軒かの商店が並んでいた。

商店がほとんどないこのあたりでは多いほうである。

集落を過ぎると、なだらかな登りになった。 登り切ったところで下を見ると、中央線の線路が見え、特急 「 信濃 」 が通り過ぎて行くところだった。 その下の国道では、車が激しく行き来かっているのが見えた。

木曽川の対岸には発電所が見えるが、それにしても、発電所が多い。 数kmごとにあるのだ。 のんびり歩いて行くと、 左手に二軒の家があり、一軒の家の壁が漆喰で塗られたものだった。

「 御宿喜久屋 」 と書いてあり、以前は旅館を営んでいたらしい (右写真)

商店がほとんどないこのあたりでは多いほうである。

集落を過ぎると、なだらかな登りになった。 登り切ったところで下を見ると、中央線の線路が見え、特急 「 信濃 」 が通り過ぎて行くところだった。 その下の国道では、車が激しく行き来かっているのが見えた。

木曽川の対岸には発電所が見えるが、それにしても、発電所が多い。 数kmごとにあるのだ。 のんびり歩いて行くと、 左手に二軒の家があり、一軒の家の壁が漆喰で塗られたものだった。

「 御宿喜久屋 」 と書いてあり、以前は旅館を営んでいたらしい (右写真)

漆喰製なので、明治~大正頃のものだろうか?

坂を下り、踏切を渡った。

ここまでくると、須原宿はすぐ。

須原(すはら)宿

須原宿は、入口にあたるところに、定勝寺という寺があり、バッハーの役割をしていたようで、更に、その先に枡形があって、宿場にはまっすぐ入れない構造になっていた。 今は、枡形の跡が残るだけで、道が繋がっているが・・ そこを過ぎると、驚いた。 出桁造りと格子の民家が連なって残っているのである。

須原宿は、入口にあたるところに、定勝寺という寺があり、バッハーの役割をしていたようで、更に、その先に枡形があって、宿場にはまっすぐ入れない構造になっていた。 今は、枡形の跡が残るだけで、道が繋がっているが・・ そこを過ぎると、驚いた。 出桁造りと格子の民家が連なって残っているのである。

まさに、古きよき風情の宿場町である (右写真)

須原宿は、慶長七年(1602)の江戸幕府の街道の開設により、中山道の宿場に制定された。

宿場には、本陣一、脇本陣一、旅籠二十四軒があり、家数は約百軒、人数は約七百人だったというから、中山道では中規模の宿場といえよう。

村の産業はこれといったものが

なかったので、 「 村経済に占める宿場の割合が高かった 」 と記されているが、須原宿の町並みは四町三十五間(450m)という、短さである。 須原宿は当初からここにあったのではない。 最初は、木曽川べりにあったのだが、正徳五年(1715)六月の洪水で被害を受け、宿場の大部分が流失したため、二年後の享保弐年(1717)に、より高い地を求めて、現在地に移転したのである。

少し歩くと、右側に旅籠だった柏屋があった (右写真)

なかったので、 「 村経済に占める宿場の割合が高かった 」 と記されているが、須原宿の町並みは四町三十五間(450m)という、短さである。 須原宿は当初からここにあったのではない。 最初は、木曽川べりにあったのだが、正徳五年(1715)六月の洪水で被害を受け、宿場の大部分が流失したため、二年後の享保弐年(1717)に、より高い地を求めて、現在地に移転したのである。

少し歩くと、右側に旅籠だった柏屋があった (右写真)

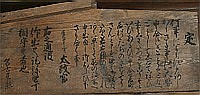

軒下にはまねきが二つ残されていて、「 三都講 」と「 宮丸北之組 」の文字が書かれていた。

まねきは、現代の「 交通公社指定旅館 」 の看板というようなものだったらしい。

須原は木曾氏の領地であったが、江戸時代に入ると、徳川幕府の天領になり、元和元年(1615)に尾張藩の領地になった。

江戸防衛の為と木曽五木の為、重要だったのだろう。

宿場の両端には、桝形を配置し、宿の中央で、道をくの字に折り曲げたレイアウトであった。

また、裏山から沢水を引き、用水が宿の中央に流れるよう設計され、木曽路では広い道幅の五間で、木曽路の他の宿と違い、ゆったりと歩けるようになっていた。

民宿 「 すはら 」 の軒先には、水舟が置かれ、ビニール袋に入れられた西瓜が浮かんでいた (右写真)

宿場の両端には、桝形を配置し、宿の中央で、道をくの字に折り曲げたレイアウトであった。

また、裏山から沢水を引き、用水が宿の中央に流れるよう設計され、木曽路では広い道幅の五間で、木曽路の他の宿と違い、ゆったりと歩けるようになっていた。

民宿 「 すはら 」 の軒先には、水舟が置かれ、ビニール袋に入れられた西瓜が浮かんでいた (右写真)

水舟は、正式には舟形樋といい、町中を流れる水を汲み溜めるもので、舟の形に丸太をくり抜いたものである。

「 須原宿は、中仙道に面して数多くの井戸があり、生活の場として親しまれた。 」

と、記録にあるように、宿場内には多くの水舟が用意され、旅人は自由に飲

めるようになっていたのである。 夏には果物や野菜を冷やし、洗い場にもなった生活

に

めるようになっていたのである。 夏には果物や野菜を冷やし、洗い場にもなった生活

に

欠かせない場所だったそうで、現在も七つある、と聞いていたが、数は確認できなかった。

宿場の中央近くの水舟のある家の前に、正岡子規の句碑があった (右写真)

『 寝ぬ夜半を いかにあかさん 山里は 月出つるほとの 空たにもなし 』。

子規はこの時のことを紀行文で、次のように書いている。

「 須原に至れし頃は夜に入りて空こめたる山霧深く、 朧朧の月は水汲む人の影を照らして

寂寞たる古歌の様という形勢なく、 静かなる道の中央には石にてひも古風の井戸有りて、

神社の灯籠その傍にさびしく立てり。 」

島崎藤村の 「 ある女の生涯 」 の舞台になった清水医院はここ須原にあったが、愛知県犬山市の 明治村に移設、永久保存され、その跡地には民家が建っていた。

島崎藤村の 「 ある女の生涯 」 の舞台になった清水医院はここ須原にあったが、愛知県犬山市の 明治村に移設、永久保存され、その跡地には民家が建っていた。

須原宿の本陣は木村家の世襲で、問屋も庄屋も兼ねていた。

脇本陣を務めた西尾家は宿場の中央に残っていた。

木曾のかけはしという地酒を製造・販売している酒屋がその末裔である (右写真)

「 西尾家の祖は菅原氏と名乗っていたが、天文年間にこの地にきて土着。

木曽氏の家臣となり、地域開拓に力をいれるとともに武功もあげた。 天正十八年、木曽氏が秀吉の命で、

下総の綱戸に移封されるも、この地に留まり、その後の木曽代官・山村家に仕えて、脇本陣、

下総の綱戸に移封されるも、この地に留まり、その後の木曽代官・山村家に仕えて、脇本陣、

問屋、庄屋を兼ね、宿役人として重きをなした。

その傍ら、酒造業を営なんでいた。 」

とあるが、酒屋として三百年の歴史がある老舗である。

帰りに木曾のかけはし買ったが、辛口でなかなかいける (右写真)

その後も木曾路に行くと買っている。

宿場のはずれに、須原駅があり、その一角に、幸田露伴の碑があった。 私達からは遠い

存在の幸田露伴が、風流仏で、書いたのが、花漬けだが、江戸時代、ここの名物は花漬けだったという。 今でも花漬けを製造・販売している大和屋が駅前にある。

現在の花漬けは、桜の塩漬けだが、むかしは梅肉を小桶に詰め、梅、桜、桃の小枝をさし並べた美しいものだった、という。

花漬けは、この宿場でしか売られていないので、要注意 (右写真)

存在の幸田露伴が、風流仏で、書いたのが、花漬けだが、江戸時代、ここの名物は花漬けだったという。 今でも花漬けを製造・販売している大和屋が駅前にある。

現在の花漬けは、桜の塩漬けだが、むかしは梅肉を小桶に詰め、梅、桜、桃の小枝をさし並べた美しいものだった、という。

花漬けは、この宿場でしか売られていないので、要注意 (右写真)

須原宿には民宿が一軒だけ、商店もわずかというところで、ここに住む人たちは観光や商業に関係がなく、これらの家で日々の生活を続けていた。 幕末に入った慶応弐年(1866)の大火で、宿場の半数近くが焼失し、明治に入って建て替えたものであるが、車が前に

止まっていなければ、京都太秦の映画村と勘違いしそうである。 定勝寺は別として、

須原宿は、観光地化していないのが良いなあ と思った。 今回困ったのが食事。

朝から歩いて、飯を食べさせてくれるところがないのだ。 コンビニもない。

(後日調べたところ)大和屋は食事をやっている。 国道まで出れば、本陣という大きな店の

一角に、蕎麦屋がある。 少し離れているが、道の駅大桑に行けば、いろいろある。

(ご参考) 『 定勝寺(じょうしょうじ) 』

定勝寺は、臨済宗浄戒山定勝寺が正式名で、木曽三大寺の一つに数えられる名刹である。

定勝寺は、臨済宗浄戒山定勝寺が正式名で、木曽三大寺の一つに数えられる名刹である。

門前には、しだれ桜が枝を垂れ、風情あるたたずまいを見せる (右写真)

木曽氏十一代親豊が創建した寺だが、2度の洪水で壊された。

慶長三年(1598)、木曽代官だった石川備前守光吉が木曽義在の居館跡(愛宕山城)の現在の土地に移転し、再建したものである。

桃山風の豪壮な建築様式の特徴を留めた本堂、庫裏、山門。 庭園も美しく、近世禅宗寺院の姿を示すものとして、國の重要文化財に指定されている。

檜造りの達磨大師の大座像が有名である。

(注)応仁の乱以前の須原は、この地方の政治の中心で、愛宕山城は木曽氏が統治した典型的な山城だった。

しかし、戦国時代に入ると、木曽氏は、居館を北部の木曽福島へ移し、政治の中心も移ってしまった。

境内には、須坂ばねその石碑がある。 ばねそとは はね踊り衆の意味からでた言葉という。

5月5日に行われる花祭りで、子供らによって踊られるという。

一度どのようなものか、見てみたいものである。

平成15年8月

(追加・補正)平成16年1月

木曽路(6) 上松宿 へ 旅の目次に戻る

野尻高札場跡を左に下ると、貯木場があった。

良質な丸太が積まれていたが、敷地の半分は空いていて、外国産に追いやられた国内林業の姿

を垣間見た思いである (右写真)

野尻高札場跡を左に下ると、貯木場があった。

良質な丸太が積まれていたが、敷地の半分は空いていて、外国産に追いやられた国内林業の姿

を垣間見た思いである (右写真) 坂を下ると、トンネルなどを通過してきた鉄道線路が右側に並ぶ。

坂を下ると、トンネルなどを通過してきた鉄道線路が右側に並ぶ。 歩いていくと、左手に駅が見えた。 大桑駅である。

人影もなく、し~んとしていた。 家の名札の脇に、弓矢会計、弓矢組長 などと書いてあった

ので、弓矢を扱うグループか、

講なのか、と思ったが、隣の長野集落にも長野組長と書いてあるのを見て、始めて地名だと

気づいた。 弓矢 という集落なのだ。

弓矢の地名の由来は、近くにある弓矢八幡によるものだろうか?

あっという間に、見終わってしまう程度の距離の中に戦後によく見かけた商店の雰囲気の店が

一軒だけあった (右写真)

歩いていくと、左手に駅が見えた。 大桑駅である。

人影もなく、し~んとしていた。 家の名札の脇に、弓矢会計、弓矢組長 などと書いてあった

ので、弓矢を扱うグループか、

講なのか、と思ったが、隣の長野集落にも長野組長と書いてあるのを見て、始めて地名だと

気づいた。 弓矢 という集落なのだ。

弓矢の地名の由来は、近くにある弓矢八幡によるものだろうか?

あっという間に、見終わってしまう程度の距離の中に戦後によく見かけた商店の雰囲気の店が

一軒だけあった (右写真)  野尻高札場跡から、左に下って行ったところにある貯木場は、昔の営林署、 現在の木曾

森林管理署南木曾支署 である。 反対側には、野尻駅がある (右写真)

野尻高札場跡から、左に下って行ったところにある貯木場は、昔の営林署、 現在の木曾

森林管理署南木曾支署 である。 反対側には、野尻駅がある (右写真)  国道を歩かず、このルートを使えば良かったかなあと思った。

時間があったので、川西古道の一部を歩いてみた 。

鉄道のガードをくぐり、国道を横断して、大桑橋で木曽川を渡ると、殿という集落にでた。

大桑駅から徒歩十五分位の距離である。

用水が家の前を流れているところに、池口寺(ちこうじ)があった。

承平七年(937)、近江国郷司源義寛が天台宗明雲僧正を講じて開山されたという古刹で、

建立弐年(1335)、薬師堂を残して焼失したが、池口入道祥悟により再建されたという寺である (右写真)

国道を歩かず、このルートを使えば良かったかなあと思った。

時間があったので、川西古道の一部を歩いてみた 。

鉄道のガードをくぐり、国道を横断して、大桑橋で木曽川を渡ると、殿という集落にでた。

大桑駅から徒歩十五分位の距離である。

用水が家の前を流れているところに、池口寺(ちこうじ)があった。

承平七年(937)、近江国郷司源義寛が天台宗明雲僧正を講じて開山されたという古刹で、

建立弐年(1335)、薬師堂を残して焼失したが、池口入道祥悟により再建されたという寺である (右写真)  分からない。 本堂と思える建物の廊下には、葬儀で使用されたと思われる朽ちた花が

乱雑に投げ出されていて、少しだらしない寺のような気がした。

玄関上部に、明治初期と思われる官札が二枚掲げていて、左端に、名古屋県と書いてあった。

江戸時代は尾張藩の領地だったから、名古屋県としてスタートしたものだが、たいへん

興味ある官札である (右写真)

分からない。 本堂と思える建物の廊下には、葬儀で使用されたと思われる朽ちた花が

乱雑に投げ出されていて、少しだらしない寺のような気がした。

玄関上部に、明治初期と思われる官札が二枚掲げていて、左端に、名古屋県と書いてあった。

江戸時代は尾張藩の領地だったから、名古屋県としてスタートしたものだが、たいへん

興味ある官札である (右写真)  されている薬師三尊も鎌倉時代のものという。

されている薬師三尊も鎌倉時代のものという。  想像していたのと違い、素朴なものだった (右写真)

想像していたのと違い、素朴なものだった (右写真)  大変気持ちが良く、生き返ったような気がした。

大変気持ちが良く、生き返ったような気がした。 白山神社は白山を神体山とする加賀一ノ宮白山比咩(しらやまひめ)神社を

本宮とし、御祭神は、菊理姫命(くくりひめのみこと)である。

登りきったところにある建物には、鍵がかかり、無人で、社務所にも神主が詰めていると

いう様子は無かった (右写真)

白山神社は白山を神体山とする加賀一ノ宮白山比咩(しらやまひめ)神社を

本宮とし、御祭神は、菊理姫命(くくりひめのみこと)である。

登りきったところにある建物には、鍵がかかり、無人で、社務所にも神主が詰めていると

いう様子は無かった (右写真) 氏神・産土神として祀られたもの。 」 と、いう説明がある。 裏にまわってみる。

氏神・産土神として祀られたもの。 」 と、いう説明がある。 裏にまわってみる。  我々素人には、古いという以外、このように小さな社殿に価値が見いだせなかったが、

我々素人には、古いという以外、このように小さな社殿に価値が見いだせなかったが、 このあたりは、小高い丘になっていて更に山が接近しているが、先程歩いた長野や弓矢地区

より平地が多く、古い集落が散在していた (右写真)

このあたりは、小高い丘になっていて更に山が接近しているが、先程歩いた長野や弓矢地区

より平地が多く、古い集落が散在していた (右写真) 誰が作ったものか、あるいはどういう目的だったのかなど、説明がないので分からないが、

珍しいものだった (右写真)

誰が作ったものか、あるいはどういう目的だったのかなど、説明がないので分からないが、

珍しいものだった (右写真) 弓矢集落に戻り、旧中山道を行く。 木曽の谷を避けて、山を一回りして大島へ抜けるルート

である。

弓矢集落の中程で、右に分かれた道(脇に小さな川が流れる道)を行く。

左が崖になっている、車が一台しか通れない狭い道である。 六百メートル位先、右に入った

ところに、天長院、正式名 地久山天長禅院があった。

天台宗であったが、後に、臨済宗に改宗された寺で、これもまた、須坂の定勝寺の末寺である (右写真)

弓矢集落に戻り、旧中山道を行く。 木曽の谷を避けて、山を一回りして大島へ抜けるルート

である。

弓矢集落の中程で、右に分かれた道(脇に小さな川が流れる道)を行く。

左が崖になっている、車が一台しか通れない狭い道である。 六百メートル位先、右に入った

ところに、天長院、正式名 地久山天長禅院があった。

天台宗であったが、後に、臨済宗に改宗された寺で、これもまた、須坂の定勝寺の末寺である (右写真) 燃えてしまった。 訪れたら、新築したばかりの建物が立っていた。

燃えてしまった。 訪れたら、新築したばかりの建物が立っていた。  呼ばれたようである。

野尻と須原の中間に位置するので置かれたのだろう。 茶屋がどの辺にあったか分からないが、

中山道に面するとすると、天長院のある中集落ということになるが、左側が山で、右側だけ

しかスペースはない (右写真)

呼ばれたようである。

野尻と須原の中間に位置するので置かれたのだろう。 茶屋がどの辺にあったか分からないが、

中山道に面するとすると、天長院のある中集落ということになるが、左側が山で、右側だけ

しかスペースはない (右写真)  大島から伊奈川橋に向かう。 この間、約一キロの距離。

大島から伊奈川橋に向かう。 この間、約一キロの距離。 という。 三大馬頭観音とは、他に、日義村の岩華観音、開田村の丸山観音である。

という。 三大馬頭観音とは、他に、日義村の岩華観音、開田村の丸山観音である。 奉納された数多くの美しい絵馬が残されているようだが、外に掲げられている絵馬は、風雪に晒されて顔料が禿げ、もとの絵が分からない状態だった (右写真)

奉納された数多くの美しい絵馬が残されているようだが、外に掲げられている絵馬は、風雪に晒されて顔料が禿げ、もとの絵が分からない状態だった (右写真) 商店がほとんどないこのあたりでは多いほうである。

集落を過ぎると、なだらかな登りになった。 登り切ったところで下を見ると、中央線の線路が見え、特急 「 信濃 」 が通り過ぎて行くところだった。 その下の国道では、車が激しく行き来かっているのが見えた。

木曽川の対岸には発電所が見えるが、それにしても、発電所が多い。 数kmごとにあるのだ。 のんびり歩いて行くと、 左手に二軒の家があり、一軒の家の壁が漆喰で塗られたものだった。

「 御宿喜久屋 」 と書いてあり、以前は旅館を営んでいたらしい (右写真)

商店がほとんどないこのあたりでは多いほうである。

集落を過ぎると、なだらかな登りになった。 登り切ったところで下を見ると、中央線の線路が見え、特急 「 信濃 」 が通り過ぎて行くところだった。 その下の国道では、車が激しく行き来かっているのが見えた。

木曽川の対岸には発電所が見えるが、それにしても、発電所が多い。 数kmごとにあるのだ。 のんびり歩いて行くと、 左手に二軒の家があり、一軒の家の壁が漆喰で塗られたものだった。

「 御宿喜久屋 」 と書いてあり、以前は旅館を営んでいたらしい (右写真)  須原宿は、入口にあたるところに、定勝寺という寺があり、バッハーの役割をしていたようで、更に、その先に枡形があって、宿場にはまっすぐ入れない構造になっていた。 今は、枡形の跡が残るだけで、道が繋がっているが・・ そこを過ぎると、驚いた。 出桁造りと格子の民家が連なって残っているのである。

須原宿は、入口にあたるところに、定勝寺という寺があり、バッハーの役割をしていたようで、更に、その先に枡形があって、宿場にはまっすぐ入れない構造になっていた。 今は、枡形の跡が残るだけで、道が繋がっているが・・ そこを過ぎると、驚いた。 出桁造りと格子の民家が連なって残っているのである。  なかったので、 「 村経済に占める宿場の割合が高かった 」 と記されているが、須原宿の町並みは四町三十五間(450m)という、短さである。 須原宿は当初からここにあったのではない。 最初は、木曽川べりにあったのだが、正徳五年(1715)六月の洪水で被害を受け、宿場の大部分が流失したため、二年後の享保弐年(1717)に、より高い地を求めて、現在地に移転したのである。

少し歩くと、右側に旅籠だった柏屋があった (右写真)

なかったので、 「 村経済に占める宿場の割合が高かった 」 と記されているが、須原宿の町並みは四町三十五間(450m)という、短さである。 須原宿は当初からここにあったのではない。 最初は、木曽川べりにあったのだが、正徳五年(1715)六月の洪水で被害を受け、宿場の大部分が流失したため、二年後の享保弐年(1717)に、より高い地を求めて、現在地に移転したのである。

少し歩くと、右側に旅籠だった柏屋があった (右写真)  宿場の両端には、桝形を配置し、宿の中央で、道をくの字に折り曲げたレイアウトであった。

また、裏山から沢水を引き、用水が宿の中央に流れるよう設計され、木曽路では広い道幅の五間で、木曽路の他の宿と違い、ゆったりと歩けるようになっていた。

民宿 「 すはら 」 の軒先には、水舟が置かれ、ビニール袋に入れられた西瓜が浮かんでいた (右写真)

宿場の両端には、桝形を配置し、宿の中央で、道をくの字に折り曲げたレイアウトであった。

また、裏山から沢水を引き、用水が宿の中央に流れるよう設計され、木曽路では広い道幅の五間で、木曽路の他の宿と違い、ゆったりと歩けるようになっていた。

民宿 「 すはら 」 の軒先には、水舟が置かれ、ビニール袋に入れられた西瓜が浮かんでいた (右写真) めるようになっていたのである。 夏には果物や野菜を冷やし、洗い場にもなった生活

に

めるようになっていたのである。 夏には果物や野菜を冷やし、洗い場にもなった生活

に 島崎藤村の 「 ある女の生涯 」 の舞台になった清水医院はここ須原にあったが、愛知県犬山市の 明治村に移設、永久保存され、その跡地には民家が建っていた。

島崎藤村の 「 ある女の生涯 」 の舞台になった清水医院はここ須原にあったが、愛知県犬山市の 明治村に移設、永久保存され、その跡地には民家が建っていた。  下総の綱戸に移封されるも、この地に留まり、その後の木曽代官・山村家に仕えて、脇本陣、

下総の綱戸に移封されるも、この地に留まり、その後の木曽代官・山村家に仕えて、脇本陣、 存在の幸田露伴が、風流仏で、書いたのが、花漬けだが、江戸時代、ここの名物は花漬けだったという。 今でも花漬けを製造・販売している大和屋が駅前にある。

現在の花漬けは、桜の塩漬けだが、むかしは梅肉を小桶に詰め、梅、桜、桃の小枝をさし並べた美しいものだった、という。

花漬けは、この宿場でしか売られていないので、要注意 (右写真)

存在の幸田露伴が、風流仏で、書いたのが、花漬けだが、江戸時代、ここの名物は花漬けだったという。 今でも花漬けを製造・販売している大和屋が駅前にある。

現在の花漬けは、桜の塩漬けだが、むかしは梅肉を小桶に詰め、梅、桜、桃の小枝をさし並べた美しいものだった、という。

花漬けは、この宿場でしか売られていないので、要注意 (右写真)  定勝寺は、臨済宗浄戒山定勝寺が正式名で、木曽三大寺の一つに数えられる名刹である。

定勝寺は、臨済宗浄戒山定勝寺が正式名で、木曽三大寺の一つに数えられる名刹である。