平成十六年(2004)五月十一日、今日は、鳥居本宿から高宮宿を経て、愛知川宿までの十五キロを歩くの予定である。

鳥居本宿から高宮宿までは約六キロの距離である。

鳥居本宿のはずれの彦根道の追分道標を過ぎ、少し歩くと、道の両側から家がなくなった。

水のはった田圃が一面に広がり、植えられたばかりの稲がうつくしい (右写真)

平成十六年(2004)五月十一日、今日は、鳥居本宿から高宮宿を経て、愛知川宿までの十五キロを歩くの予定である。

鳥居本宿から高宮宿までは約六キロの距離である。

鳥居本宿のはずれの彦根道の追分道標を過ぎ、少し歩くと、道の両側から家がなくなった。

水のはった田圃が一面に広がり、植えられたばかりの稲がうつくしい (右写真) 左は山が迫り、名神高速道路、右側の田圃の彼方には新幹線が見える。

道は車一台分の狭さなのに、車が入ってくるので、ところどころで待避しすれ違うという形になり、 歩いている私もそれに付き合わされることになり、危険きわまりない。

近江路の中山道はこれから先、車が走る生活道路になっているので、このようなことがしばしばあった。

近江路の中山道はこれから先、車が走る生活道路になっているので、このようなことがしばしばあった。 彦根市小野という標識があり、小野の集落に入る (右写真)

小野は東山道時代からの古い宿駅で、小野小町(おののこまち)の生地とも死没地ともいわれる。

小町塚という塚があるようだが、小野小町の話にはあまり信憑性(しんびょうせい)はないようである。

ちなみに、小野をインタネットで検索したところ、全国で二十箇所近くでて

きた。 美人の里という響きは良いので、われもわれもと名乗りをあげている気がする。

彦根インターから近いという感じを抱かせない古いただづまいを漂わせた集落で、

古い家もあった (右写真)

道の脇には小川が流れていて、花ショウブの色が鮮やかであった。

安立寺という寺の

山門はやぐら(?)のような形で、おもしろい。 小さな集落なので、あっという間に終わ

った。 集落を過ぎると、人の気配もない寂しいところにでた。 天気予報で、 快晴で

った。 集落を過ぎると、人の気配もない寂しいところにでた。 天気予報で、 快晴で30℃になる、とあったのが、はずれて霧雨になったことで、温度も低く肌寒い。

着替え用に持参したTシャツを重ね着し、雨具を羽織った。 道の右側に八幡神社の

常夜燈と石柱があり、奥の森に神社が見えた (右写真)

左側の道脇に、多くの石仏が祀られていた。 その先の社(やしろ)にはなにが祀られて

いるのかは分からなかった。

小野塚を探しながら歩いたが、結局、どれなのか分からないで終わった。

新幹線のガー

小野塚を探しながら歩いたが、結局、どれなのか分からないで終わった。

新幹線のガードをくぐると原町で、醤油醸造所があり、その先に鳥居が見えた (右写真)

原八幡宮 といわれる神社の入口で、鳥居の下には 白髪塚 と 昼寝塚 の石柱があった。

鳥居をくぐって、神社に入って行く。

境内には、蓆を敷いた上に座った老人のグループが車座になっていた。

中山道を歩くグループと思ったが、地元老人会の集まりのようだった。

白髪塚と昼寝塚は突き当たった左側にあった (右下写真)

昼寝塚 には、 芭蕉 の句碑があり、

昼寝塚 には、 芭蕉 の句碑があり、 『 ひるがほに 昼寝せうもの 床の山 』

と彫られている。 俳聖・松尾芭蕉が、中山道を往来する旅人が夏のあつい日、この涼しい境内で、 「 床 」( 昼ねしている=つかのまの休息をしている ) と 「 鳥籠山(とこのやま) 」 をかけて、 詠んだ句 と、いわれる。

白髪塚には、 『 恥じながら 残す白髪や 秋の風 』 と、刻まれた の句碑があった。 蕉風四世・祇川居士(陸奥の人で、芭蕉の門人)が師の夏の句に対し、

秋を詠んだといわれるもので、聖徳太子と守屋との戦い等、幾多の戦いの将士達をあわれ

み、詠んだ句である。

(注) 芭蕉は、 野ざらし紀行 で、 秋の風を二句を詠んでいるが、これが祇川居士の頭にあったのかも知れない。

(注) 芭蕉は、 野ざらし紀行 で、 秋の風を二句を詠んでいるが、これが祇川居士の頭にあったのかも知れない。 右奥にある原八幡宮の社殿は平成になって建替えられたもののようだった。

中山道は、その先の四つ角で、国道306号と交差している。 そこには、「 韋駄天五百らかん 」と 「 はら道 」 と刻まれた2つの石柱があった (右写真)

「 韋駄天五百らかん 」の石柱は、天保十五年甲辰初夏 とあるもので、「 井伊直弼の供養塔 」がある天寧寺への道しるべである。

彦根インターの取り付け道路をくぐり、反対側にでる。

奥には、住宅団地ができていて、彦根のベットタウンになっているようで、自動車の通行量が多かった。

左側の道から少し入ったところに、常夜燈があり、

傍らの石柱に、 「 多賀大社東参道と道しるべとして多賀町住人が慶応三年に建立寄進した 」 と、説明があった (右写真)

彦根インターの取り付け道路をくぐり、反対側にでる。

奥には、住宅団地ができていて、彦根のベットタウンになっているようで、自動車の通行量が多かった。

左側の道から少し入ったところに、常夜燈があり、

傍らの石柱に、 「 多賀大社東参道と道しるべとして多賀町住人が慶応三年に建立寄進した 」 と、説明があった (右写真)この常夜燈の周りには、 「 是より多賀みち 」 の道標の他、近くの寺院の道標も置かれており、 現代のあやかり商法ともいえなくないなあ!! と、思った。

正法寺町の交差点を横断し、進んでいくと、 地蔵町に入る。

右側からせり出している感じの深い社叢があり、覗くと 春日神社の文字が見えた

右側からせり出している感じの深い社叢があり、覗くと 春日神社の文字が見えた (右写真)

薄暗い境内を入っていくと、奥深いところに社殿があり、どういう名か分からないが、

大きな木が聳えていた。 その前には溜池が有り、 地蔵池 という。

かっては田んぼが散在した鄙びた農村と思われるところだが、宅地開発が進んでいた。

三、四百メートル歩くと、大堀町に入り、芹川の橋に着く (右写真)

三、四百メートル歩くと、大堀町に入り、芹川の橋に着く (右写真)左側の小山は大堀山という名だが、鳥籠山(とこのやまという説があり、

そばを流れる芹川は、万葉時代には不知哉川(いさやがわ)と呼ばれた。

橋の手前から下に降りたところに、歌碑があった。

『 犬上の 鳥籠の山なる 不知也川 不知とを聞こせ わが名 告(の)らすな 』

(万葉集巻十一・2710)

『 淡海(おうみ)路の 鳥籠の山なる 不知哉川 日のころごろは 恋つつもあらむ 』

(万葉集巻四・487)

(万葉集巻四・487)上記の歌は不知哉川を読んだものである (右写真は歌碑)

川を渡った交差点の一角に、 「 中山道旧跡床の山 」 と刻まれた石柱があった。

「 異説はあるが、ここだと思うのでここに建てた 」 と、書かれていた。

ここは大堀町であるが、地区ごとに床の山の所在地を主張しているのはおもしろかった。

四辻の向こうには広場があり、その先には立派な社(やしろ)があり、

隣に、石仏が

四辻の向こうには広場があり、その先には立派な社(やしろ)があり、

隣に、石仏が林立して祀られているが、石仏に被せた赤いよだれかけが印象的だった (右写真)

数歩歩くと、右側に常夜燈があり、左側には 「 是より多賀みち 」 の道標があった。

多賀みちとは、多賀神社(多賀大社)への参道である。

ここで、多賀神社について触れておきたい。

神社の歴史は古く、 和銅五年に撰上された古事記に、 「 伊邪那岐大神は淡海の多賀に座す 」 とあり、それ以前にあったと思われる古い神社である。

伊勢参拝が、盛になった江戸後期には、 「 お伊勢七たび熊野へ三度お多賀様へは月詣り 」 と謡われ、お伊勢さんの帰りにはここへ立ち寄る人が多かったという。

前述の俗謡は、伊勢神宮の祭神が天照大神、多賀神社の祭神は天照大神の親にあたる伊邪那岐神であるからである。

昭和二十二年、それまでの 「 多賀神社 」 から 「 多賀大社 」 に改称した。

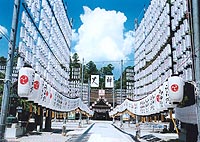

多賀神社では、八月三日~五日の午後七時~十時、万灯祭という行事が行われる。

右写真は、数年前の八月三日に訪れたときのものである。

伊勢参拝が、盛になった江戸後期には、 「 お伊勢七たび熊野へ三度お多賀様へは月詣り 」 と謡われ、お伊勢さんの帰りにはここへ立ち寄る人が多かったという。

前述の俗謡は、伊勢神宮の祭神が天照大神、多賀神社の祭神は天照大神の親にあたる伊邪那岐神であるからである。

昭和二十二年、それまでの 「 多賀神社 」 から 「 多賀大社 」 に改称した。

多賀神社では、八月三日~五日の午後七時~十時、万灯祭という行事が行われる。

右写真は、数年前の八月三日に訪れたときのものである。 提灯に寄進者の名が記されているが、芸能人の名もあった。 夜までいなかったので、

提灯に照らされる幻想的な風景には出会えなかったが、すごいスケールのものだと、

感心した思い出がある。 一度は訪れるとよいところだろう。

感心した思い出がある。 一度は訪れるとよいところだろう。話をもとに戻す。 道の右にある小山は、亀甲山と呼ばれる岩山で、その山腹に 石清水(いわしみず)神社 がある。 祭神は神功皇后で、飛鳥時代よりあった、とされる古い神社である。 「 神功皇后は身ごもっていながら、三韓征伐にでかけた 」と、あることから、武勲守護と安産の神として信仰を集めた神社である。

石段の途中に、 能楽の扇 を埋めたといわれる、 扇塚 がある (右写真)

「 扇塚 」と彫られた石柱の右側面には、「 享和元年(1801)酉夏喜多古能 」、

左側面には、「 豊かなる時にあふぎのしるしとしてここにもきたの名を残しておく 」 と、刻まれていた。 道の右側に、鳥籠山唯稱寺(ちょうろうざんゆいしょうじ)があり、

「寛永弐年に火災で本堂や庫裏が焼失したが、元文弐年(1737)に再建された」

と、 あった。 このあたりには古い家が多い。

近江鉄道の踏み切りが見えてくると、高宮宿である。

(ご参考) 『 扇 塚 』

能楽・喜多流は、江戸時代、井伊家の手厚い庇護を受けた。 九代目家元が隠居後数年間、彦根で多くの門人を育て、能楽の振興に尽くしたが、いよいよ、江戸に帰るとき、門人の求めに応じ、「面と扇」を与えた。 その面影を残すために、門人達が建てたのが 扇塚 である。

(ご参考) 『 多賀神社 』

祭神は伊邪那岐大神(いざなぎのおおかみ)と伊邪那美大神(いざなみのおおかみ)である。 歴史は古く、和銅五年に撰上された古事記に、「 伊邪那岐大神は淡海の多賀に座す 」とあり、それ以前にさかのぼる。 奈良から平安時代には公家の信仰あつく、鎌倉から江戸時代には武家からの信仰を集めた。 『 お伊勢参らばお多賀へ参れ、お伊勢お多賀の子でござる 』 という俗謡は、伊勢神宮の祭神が”天照大神”、多賀神社の祭神は天照大神の親にあたる”伊邪那岐神”だからである。 『 お伊勢七たび熊野へ三度お多賀様へは月詣り 』 と謡われ、伊勢参拝が盛になった江戸後期には、お伊勢さんの帰りにはここへ立ち寄る人が多かった。 鎌倉時代以降、神仏融合の思想が浸透し、多賀神社もごたぶんに漏れず、寺を併設したが、明治元年の神仏分離令により、寺は閉鎖になり、神社も疲衰した。 大正三年、皇祖天照大神の御親神にあることから、官幣大社に列格された。

建物は、昭和に改築と造営が行われて今日の姿になった。

高宮宿は、犬上川の右岸に位置し、古代から 高宮郷 として開けた土地で、戦国時代

高宮宿は、犬上川の右岸に位置し、古代から 高宮郷 として開けた土地で、戦国時代 家数は八百三十五軒。 十五町二十三間(約1.6km)の長さで、宿場には本陣は一、

家数は八百三十五軒。 十五町二十三間(約1.6km)の長さで、宿場には本陣は一、 この先には、古い家並みが続いていた。

右側には、 高宮神社 があった。

この先には、古い家並みが続いていた。

右側には、 高宮神社 があった。  という歌が書かれているが、ここで詠まれた歌ではなく、大垣で詠まれたものらしい。

という歌が書かれているが、ここで詠まれた歌ではなく、大垣で詠まれたものらしい。 歩いて行くと、正面に滋賀銀行、そして、左に鳥居が見えた。

手前には提灯を製造販売しているお店があり、店頭の提灯がいろいろな色彩や形でおもしろかった (右写真)

歩いて行くと、正面に滋賀銀行、そして、左に鳥居が見えた。

手前には提灯を製造販売しているお店があり、店頭の提灯がいろいろな色彩や形でおもしろかった (右写真) 大鳥居は、多賀大社の社蔵文書に、「 寛永十二年三月鳥居着工 」 の記述があることから、

大社の社殿が元和元年(1615)の火災後、寛永年間に造営されているが、同じ時期に建立されたようである (右写真)

大鳥居は、多賀大社の社蔵文書に、「 寛永十二年三月鳥居着工 」 の記述があることから、

大社の社殿が元和元年(1615)の火災後、寛永年間に造営されているが、同じ時期に建立されたようである (右写真) と、記されているが、尚白は、松尾芭蕉の弟子で、大津の医師のようだ。

と、記されているが、尚白は、松尾芭蕉の弟子で、大津の医師のようだ。 飯屋はあるだろうと思ったが、鳥居宿をでて、小さなスパーを見たとき、何気なく入り、お稲荷さんの小さなパックとクリームパン1個そしてお茶を買った。

高宮に入っても、飲食店はもちろん、パンやお菓子屋も道の両脇になかった。

中山道の旅では事前に弁当を用意するのが必須と思った。

鳥居から少し歩いた右側に、 「 紙子塚 」 と刻まれた石柱が建てられている家を見つけた (右写真)

飯屋はあるだろうと思ったが、鳥居宿をでて、小さなスパーを見たとき、何気なく入り、お稲荷さんの小さなパックとクリームパン1個そしてお茶を買った。

高宮に入っても、飲食店はもちろん、パンやお菓子屋も道の両脇になかった。

中山道の旅では事前に弁当を用意するのが必須と思った。

鳥居から少し歩いた右側に、 「 紙子塚 」 と刻まれた石柱が建てられている家を見つけた (右写真) その時、新しい紙子を贈られたが、芭蕉は、自分が横になっている姿を思い描き、

その時、新しい紙子を贈られたが、芭蕉は、自分が横になっている姿を思い描き、 馬の手配や荷物の継ぎたてを行っていた。 門前は高札場になっていた。 』

馬の手配や荷物の継ぎたてを行っていた。 門前は高札場になっていた。 』

いう、浄土真宗のお寺である。

天文五年(1740)の火災で本堂は焼失したが、九年の歳月を費やし再建した。

明治十一年、明治天皇が、北陸ならびに東海道地方を巡行された折、二度泊まったといわれる宿泊所が今も残されていると、いう (右写真)

いう、浄土真宗のお寺である。

天文五年(1740)の火災で本堂は焼失したが、九年の歳月を費やし再建した。

明治十一年、明治天皇が、北陸ならびに東海道地方を巡行された折、二度泊まったといわれる宿泊所が今も残されていると、いう (右写真)