保土ヶ谷宿から戸塚宿

|

{左}保土ヶ谷宿一里塚 保土ヶ谷宿の京都側の入口の外川神社がある信号交差点の左側に、一里塚のミニチュアみたいなものと細い松が数本ある。 案内板には、一里塚を模したもので、当時と同じ、榎(えのき)を植えた、と書かれていた。 松の木は、江戸時代には、ここから境木地蔵まで松並木が続き、昭和初期まで残っていたが、今は権太坂付近に一部残るだけなので、復元事業として植えたようである。 国道を少し歩くと、岩崎ガードと書かれた横断歩道橋があり、その左側に、湯殿山 |

|

{左}湯殿山供養塔と石仏 の供養塔と石仏が祀られていた。 供養塔には、保土ヶ谷宿 文化七庚午年 三月吉祥日再建と刻まれていた。 江戸時代には、街道に、茶屋町橋という小さな木橋が架かっていたが、このあたりには、本陣に匹敵する規模と格式を持つ茶屋本陣があったようである。 茶屋本陣は参勤交代の大名が休憩するところで、宿場の入口にあたるので、大名の出迎えもしていたようである。 なお、文化七年(1824)に、保土ヶ谷宿に茶屋が三十三軒あったというから、江の島、 |

|

{左}保土ヶ谷2丁目交差点 鎌倉や大山詣での遊山客が多かった、ということだろう。 保土ヶ谷2丁目の交差点で右側の線路沿いの道に入る。 ようやく国道1号線とも別れて、権太坂にむかう。 これが東海道である。 車の量も極端に減り、安心して歩けるようになったが、古い建物は無く、昔の面影は全く残っていない。 右側の石段の先に樹源寺の山門が見えていたが、葬儀のようなので、そのまま進む。 道は平坦で、ほぼ真直ぐで、右手の小高い所を東海道線が通っている。 |

|

{左}庚申塔と堅牢地神(けんろうじしん)塔 交差点から七百メートル歩くと、三叉路の元町ガードの交差点で、ここを左折すると、 今井川に架かる元町橋がある。 橋を渡ると、右側の元町橋ストアー前に、庚申塔と堅牢地神塔が建っていた。 脇にあって見づらいが、庚申塔は明和二酉年、堅牢地神塔は文政十?、とあり、元町講中とあった。 堅牢地神塔は初めての出逢いである。 堅牢地神は、バラモン教の神が仏教に取り込まれた十二天の一神で、大地を司る地天(じてん)のことで、堅牢地神塔は、農民が |

|

{左}権太坂 豊作を祈願するために地神講を結成し、造立したものが多い。 東海道が開設された当時の保土ヶ谷宿は、このあたりから始まり、相鉄天王駅の北側にある古町橋を渡っていた。 東海道は、慶安元年(1648)に、現在のルートに変更になり、宿場はそちらに移されたので、この町を元町と呼ばれるようになった。 少し上り、国道1号線の元町交番前交差点の手前の右側の道に入る。 ここからは、本格的な上り坂で、この坂道が東海道最初の難所、権太坂である。 |

|

{左}権太坂の石柱 この角に、歴史の道 旧東海道の案内板があり、境木地蔵尊まで1.5kmとある。 上っていくと、左側に赤い鳥居と社(やしろ)があり、権太坂改修の碑があった。 江戸時代には、行き倒れが出るほどの急坂だったが、改修により現在の坂になった。 坂は横浜横須賀道路の上を権太坂陸橋で越えて、更に続く。 振り返ると、遠くに横浜ランドマークタワーが見える。 上って行くと、右側の光陵高校の敷地の下に、権太坂の石柱があった。 新辺武蔵風土記稿による |

|

{左}、権太坂小学校 と、旅人が道端の老夫に坂の名を聞いたところ、耳の遠い老人は、自分の名を聞かれたと思い、権太と答えたことが、名の由来、とある。 江戸時代には、坂の上から目の下に見える神奈川の海が大変美しかった、とあるが、今は、高層マンションが建ち並び、海は埋め立てられて、その姿を想像するのは難しかった。 坂の途中に、権太坂小学校があった。 小学校を越えると、フラットになったと思ったが、今度はだらだらと上り坂は続く。 |

|

{左}境木小学校

上から中学生が下りてきたので、中学校は近いと予感。 少しと歩くと、バス停とコンビニがあった。 その先は三叉路になっていて、突き当たりは境木小学校だった。 これで権太坂は上り終えた。 権太坂で行き倒れになった人々を葬った投込塚を探す。 権太坂は、箱根につぐ難所で、行き倒れも多く、二番坂を上りきった横に死人を投げ込む井戸があった、と伝えられてきた。 |

|

{左}投込塚 昭和三十六年(1961)、井戸があったところが地区開発で発掘されると、多数の人骨が発見された、とある。 三叉路を左折して、百六十メートル下ると、左側に、投込塚之跡碑を見つけた。 行き倒れた旅人の霊を慰めようと建てられたのが、大理石で作られた、投込塚之跡の碑で、両脇には石仏、石碑が祀られていた。 街道に戻り、境木小学校を越えて、道なりに百七十メートル進んだ右側の黒塀に囲まれ、旧家の立派な門がある御屋敷は、境木立場茶屋を営んで |

|

{左}立場茶屋だった若林家

いた、若林家である。 若林家は、明治中期まで、黒塗りの馬乗門や本陣と同じような建物があったとされ、参勤交代の大名までが利用したと、伝えられている。 宿場から宿場の間に、馬子や人足の休憩のため設けられたのが立場で、ここ境木の立場は、権太坂、焼餅坂、品濃坂と、難所が続く中で、見晴しの良い高台にあり、西に冨士、東に江戸が望める景観にあったので、旅人は必ず足を止めた景観だった、といい、茶店で出す牡丹餅は、境木立場の名物と |

|

{左} 境木地蔵

して、旅人の間で広く知られていた。 そこから、数十m先の右側には、一心良翁院境木延命地蔵尊と刻まれた石柱があり、赤い屋根のお堂が見えた。 石段を登っていくと、地蔵堂があり、万治弐年(1659)に建立されたという、石のお地蔵 様が祀られている。 境木地蔵の境内には、大きなケヤキの木があり、堂前に、武蔵国と相模国の境の杭が建てられていたことから、 |

|

{左}武蔵国と相模国の境の杭 境木という地名が生まれた、とある。 石段を降りると、道の脇の広場に、その復元と思える柱が建っていた。 これまで歩いた保土ヶ谷区は武蔵の国で、これから先の戸塚区は相模の国だったのである。 境木地蔵前交差点は三叉路になっているが、正面の褐色のマンション側に渡り、左側にある道を下って行くのが、東海道である。 マンションの植込みに、右環状2号線、左旧東海道と書かれた大きな石標があった。 その傍には、小さな焼餅坂の石碑があり、この坂が焼餅坂であることが確認できた。 |

|

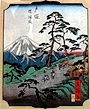

{左}焼餅坂 焼餅坂は、別名、牡丹餅坂とも呼ばれたが、東海道五十三次戸塚宿焼餅坂の絵は、ここから見えた富士山を描いたもので、当時の雰囲気を伝えている。 このあたりは急速に住宅化が進んでいて、一年前とまったく景観が変るという状態 である。 林の中を切り通しして造ったこの道も、早晩、マンションで埋まる気がした。 そのまま下ると、交差点があったが、左右の道も直進する道も狭くなる。 小さな橋を渡り、直進すると、左は山のままだが、右側は開発が進んだ |

|

{左}道標と一里塚の案内板 ところに出る。 このあたりは、まだ自然が残っていたが、その先の車が一台しか通れない道では、完全に都市化が進み、集合住宅が建っていた。 少し上り坂になったと思っていたら、鬱蒼とした森があるところに出た。 右側には、←戸塚宿 旧東海道 →保土ヶ谷宿 と書かれた道標があり、隣に一里塚の案内板があった。 |

|

{左}品濃一里塚 道の両脇にあるのは、江戸から九番目の品濃の一里塚である。 案内板には、「 東海道をはさんで、ほぼ東西に二つあり、地元では一里山と呼ばれていた。 東の塚は平戸村内に、西の塚は品濃村内に置かれ、西の塚には榎(えのき)が植えられていた。 木が生い茂ってはいるが、盛り土は江戸時代のままである。 神奈川県内で、一里塚が両方残っているのは,ここだけである。 」 と、あった。 左側の塚は私有地のため立ち入る事も出来ないが、右側の塚は、右に回って見ると、公園になつていて、一里塚の形が確認できた。 |

|

{左}環2東戸塚交差点の東にある 街道に戻り、少し歩くと、環2東戸塚交差点の東にある交差点に出た。 左右の道は二車線で、右に行くと、環2品濃交差点である。 旧東海道である対面の道は、歩いてきた道と同じ幅である。 アップダウンはあまりないが、これが品濃坂だろう。 一車線しかない道の両脇には、住宅が並んで建っていた。 右手に、環2東戸塚交差点が見えるところの道角に、福寿観音 が祀られていた。 東戸塚駅誘致に貢献した顕彰の旨が書かれた碑がある。 |

|

{左}観光果樹園 住宅が切れると、交差点の左側に、観光果樹園があった。 かっては、こうした果樹園がこの地の産業だったのだろうが、土地が切り売りされ、次回訪れた時、果たして残っているか、と思った (右写真) 果樹園の脇をそのまま進むと、民家に入ってしまうような狭い道でこれでよいのかと 不安になったので、庭にいた人に聞いたら、その先に行くと広い道にでる、と言われた。 |

|

{左}環状2号線の横断歩道橋 広い道を直進すると、三叉路に出た。 左側に旧東海道の標識があったので、安心し、指示通りに坂を下っていくと、交差点があり、左に行くと平戸小学校なので、右の道をカープしながら下ると、環状2号線を渡る横断歩道橋があり、その橋に上ったが、橋の手前に旧東海道の地図が描かれた銅板があり、品濃坂は、環状2号で切断されているが、その先も続いている、とあった。 石段を下りると、品濃坂の石柱があったので、これがあれば迷わずにすんだのに |

|

{左}品濃公園 と思った。 東海道の環状2号線を越える品濃坂歩道橋があった横断歩道橋を渡り、右側の道路を下ったが、途中で分らなくなり、環状2号が見える品濃公園に出た。 公園前の家の前に居られたご夫婦にお聞きすると、公園の左手に通る道に出るようにと言われたので、その道に出て、そこを右折して、坂道を下り、東戸塚陸橋の下をくぐり、少し歩くと、左側に東海道の標識があった。 |

| {左}赤座橋 小さな橋を渡ると、川上川が道の右側に流れている。 用水のような川は川上川でそれを見ながら少し歩くと、東戸塚駅入口交差点で、国道1号線と交差する。 江戸時代にはこのあたりは前山田村という戸数十三戸の小さな村だった。 東海道は国道を横断し直進し、トヨペットの先で小さな橋を渡ると、左側に永谷川が流れる。 少し歩くと、国道1号に合流する。 その先に、赤座橋交差点があり、永谷川に架かる永谷川赤座橋と表示される橋があり、旅人をデザイン |

|

{左}益田家のモチの木 した橋柱があった。 橋を渡り、すぐ左側の道に入る。 旧上柏尾村のこの道が東海道で、東西四町十間の村の中程を貫く三間巾の道が通り、字桃灯立場があったところというが、当時の面影をしのばせるものはなく、再び、ヤマザキパン工場の少し手前で、国道1号線と合流する。 ポーラ化粧品の前を過ぎ、少し歩くと道の左脇に、大きな木がある。 傍らに、益田家のモチの木、という看板があり、道の左側の二メートル程上にあるのは、神奈川県の名木百選に選ばれたモチの木である。 |

|

{左}黄色い塗り壁の立派な屋敷 東海道は、この先で、国道1号線と別れ、左の道に入っていく。 この道の幅は、昔の 東海道のままの道幅といわれる。 国道の不動坂交差点の右手に大山跨線橋があるが、江戸時代の大山道にちなむものである。 このあたりは柏尾、江戸時代は下柏尾村であった。 不動坂を下って行くと、右側に赤レンガの倉庫が残っていた。 また、その先には、黄色い塗り壁に立派な土蔵と門構えの屋敷がある。 |

|

{左}江戸見附前交差点

そのまま進むと三叉路となり、川に架かる橋の信号交差点 を右折し、舞岡川沿いに歩き、舞岡交差点で、再び国道1号線に合流した。 舞岡川に架かる五太夫橋を渡る。 道の右側はブリジストンの工場が続く。 左側に、天文十六年(1547)中興、寛永九年(1632)建立の不動尊を祀る宝蔵院があった。 それを過ぎた道端に、東海道 吉田町と書かれた標識があり、右手のダイエーの先に、江戸見附前交差点があり、大学駅伝の難所の一つの権太坂を越えて、戸塚宿に到着した。 |

|

{左}江戸方見附跡の石碑 江戸見附前交差点前にステーキレストランがあり、植え込みの中に江戸方見附跡の石碑が建っている。 戸塚宿は、保土ヶ谷宿と藤沢宿間が四里九町(16.6km)あったことから、慶長九年(1604)に設けられた宿場で、天保十四年(1843)の東海道宿村大概帳によると、宿場の長さは二十町十九間(2.2km)で、宿内に二千九百六人が住み、家の数は六百十三軒あった。 |

| {左}妙秀寺 戸塚宿は、東に権太坂、西に大坂と、二つの難所に挟まれていることや、 江戸から十里半(42km)であることから、日本橋を七つ時(午前4時)に出発した旅人は、ここで最初の夜を迎えるのが一般的だった、という。 江戸見付前交差点を過ぎたスズキのあたりには比較的古い家も二、三軒あった。 元町交差点を過ぎ、その先の左側の狭い道を左折し、少し行くと、左側に妙秀寺がある。 鎌倉の小町にある日蓮宗の本覚寺の末寺に当たる寺で、延文元年(1356)の創建とされる古い寺であるが、明治時代に建物が全焼し、建物は新しい。 |

| {左}道標 境内には、南無妙法蓮華経と刻まれた石碑と安藤広重の東海道五十三次、戸塚の 浮世絵に描かれているものとされる道標があった。 道標は、山門を入って左側の水屋の先にあり、途中で折れたものをコンクリートで修復したもので、刻まれた文字はほとんど読めなくなっていた。 街道に戻り歩き始めると、吉田橋の手前五十メートルのところに、一里塚跡の看板がある。 その先の吉田橋交差点は、前後左右の車で一杯だった。 柏尾川に架かる吉田大橋は、 |

|

吉田大橋 江戸時代には吉田橋あるいは高島橋とも呼ばれていた、長さ八間(約十四メートル)の大きな木橋だった (右写真) 東海道は吉田橋を渡って直進だが、橋の手前を左折する道が鎌倉街道で、五街道細見に、 「 やべ町と云う里を越えて、左の田中のあぜ道を鎌倉へ行く道あり 」 と書かれている道で、ここから金沢に出て、金沢八景の能見(のうけん)堂に詣でて、筆捨松を見た後、鎌倉へは三里の行程である。 鎌倉では、鶴が岡の若宮社を詣でて、七里が浜から江の島 |

|

{左}安藤広重の東海道五拾三次・戸塚宿 まで、歩くのが人気のコースだった。 安藤広重の東海道五拾三次 の戸塚宿には、橋の手前の左側に、こめやという看板を掲げた茶屋があり、の先の常夜燈の右側に、「 左りかまくら道 」 と記された道標が描かれているが、先程妙秀寺で見た、かまくら道の道標は、ここに建っていたのである。 橋の手前の右側に、赤い鳥居と小さな社があるが、当宿の吉田元町の住民により、江戸中期に創建されたとある木之間稲荷である。 |

|

{左}八王子道の道祖神碑と道標

橋を渡ると、右側に、江戸時代の八王子道が残っていた。 川沿いに続く狭い道を二十メートルほど行くと、道祖神碑と道標がある。 大きな道標の正面には、上矢部 淡島大明神道十丁、とあり、左面には、ふしのや 八王子道と刻まれている。 このあたりは旧矢部町で、手前の吉田町、この先の戸塚宿と共に戸塚宿を構成した町で、道標は宝暦十二年建立である。 |

|

{左}八王子道道標 かまくら道道標や八王子道標が示すように、この地点は東海道と鎌倉道や八王子道との分岐点であり、多くの人々で賑わった様子は、十辺舎一九の東海道中膝栗毛にも窺える。 弥次喜多のご両人は旅の一日目にここに投宿したが、保土ヶ谷や戸塚宿で有名な客引きの留女(とめおんな)に、振り回され、やっとの思いで振り切って、弥次は狂歌を一句 「 おとまりは よい程ヶ谷と とめ女 戸塚前では はなさざりけり 」 |

|

{左}善了寺 当時の戸塚宿には、本陣が二軒、脇本陣は三軒、旅籠が七十五軒あったが、こうした表現から、隣の保土ヶ谷宿との客の奪い合いでの留女の活躍振りと戸塚宿の賑わいを感じとることができる。 矢部団地入口交差点を過ぎると、右手に善了寺がある。 道は右にカーブし、その先の信号交差点の左手はラピス戸塚、その先はJR戸塚駅。 ここまで、吉田橋から七百五十メートル位か? |

|

{左}戸塚駅付近

東海道は直進して、JR東海道本線の踏切を渡るのだが、電車がきていて、しばらく待たされた。 立体交差になればよいのに!!。 踏切をこえた左側は商店街だったと思うが、区画整理工事で、塀で囲まれていた。 清源院入口交差点の手前右手奥に、清源院、正式名は南向山長林寺という寺がある。 |

|

{左}清源院 京都の知恩院の末寺で、家康の側室、お万の方が、家康他界の後、尼になり、本尊に歯吹阿弥陀如来像を祀って開基した寺で、清源院は、お万の方の法号(尼名)である。 短いが急な階段を上っていくと、本堂があり、戸に三葉葵の紋が付いていた (右写真) 本堂右側の石段を上ると、薄暗い墓地の左側の奥に、「当山開基清源院殿尊骸火葬霊迹也」と書かれた、安政十五年(1858)建立のお万の方火葬の地の碑があった。 |

|

{左}心中句碑、朝日堂石碑と庚申塔

本堂の石段の脇に、「 世の人の 見つけぬ花や 軒のくり 」という 芭蕉の句碑があった。 石段の左側に、心中句碑、朝日堂石碑と庚申塔が並んで建っている。 心中句碑には、「 井にうかふ 番(つが)ひの果(はて)や 秋の蝶 」 という句が刻み込まれている。 寺の井戸で心中した戸塚の薬屋の息子(十八歳)と戸塚の伊勢屋の飯盛女(十六歳)を慰霊するため、当院の住職が建てたものである。 |

|

{左}東海道戸塚宿澤邊本陣跡 街道に戻ると、その先のバスセンター前交差点は、三叉路で、東海道は直進する。 四百メートル歩くと、左側に戸塚消防署があり、その手前の一メートル程高くなった所に、明治天皇行在所阯の石碑と東海道戸塚宿澤邊本陣跡の木柱が建っている。 澤邊本陣初代の澤邊宗三は、幕府と掛け合って、戸塚宿を開設させた人物である。 その先の海蔵院は、臨済宗の寺院で、山門の横には、遍照金剛と刻まれた、文政四 年(1821)の木食観正碑がある。 また、山門の上部には、左甚五郎の作と伝えられる龍の彫刻がある。 |

|

{左}八坂神社

さらに先に行くと、郵便局の少し先に、八坂神社がある。 毎年七月十四日、無病息災を祈念して行なわれるお札まきは、町内十名が女装して、渋団扇を打ちながら、原始的な踊りをおどって、五色のお札を撒く行事である。 境内には、明治天皇東幸史蹟と書かれた石碑と庚申塔があった。 その前の八坂神社前 交差点は三叉路で、東海道は直進、左折すると鎌倉へ通じる鎌倉道である。 |

|

{左}富塚(とつか)八幡宮

百五十メートル程歩くと、右側に、富塚八幡宮の鳥居があった。 富塚八幡宮は、平安時代、源頼義、義家親子が、前九年の役の平定を感謝して、延文四年(1072)に社殿を造り、誉田別命(交神天皇)と富属彦命(相模国造二世孫)を祀ったのが始まりで、富塚(戸塚)一族が、この地に住み、当神社を氏神として崇敬していた。 |

|

{左}芭蕉句碑

石段の脇には、 「 鎌倉を生きて 出でけむ 初松魚(初鰹) 」 と、いう松尾芭蕉の句碑があった。 芭蕉が元禄五年(1692)に初鰹を詠んだ句である (右写真) 江戸っ子に珍重された初鰹は、鎌倉で水揚げされて、戸塚を通り、江戸まで運ばれたようで、句碑は、嘉永弐年(1849)に、戸塚宿の俳人たちによって建てられた。 石段を登ると、拝殿があったが、樹木に覆われているので、大変暗い。 拝殿は昭和九 年のものだが、社殿は、天保十二年の建立である。 |

|

{左}富塚

左手にかわいらしい赤い社と狐が祀られているのは玉守稲荷で、その先には庚申塔などの石碑群があった。 その先の小高い丘は、富属彦命(とつきひこのみこと)墳堂(墓)と伝えられる古墳であり、これを富塚と称したことにより、戸塚の地名の発祥となった、と伝えられる (右写真) 街道に戻り、200m程歩くと、大阪下バス停前のファミリーレストランサイデリヤが ある。 |

|

{左}東海道戸塚宿上方見附跡

その前には、東海道戸塚宿見附跡ー上方見附の標柱があり、石積の上に小さな松の木が植えられていた。 また、安藤広重の東海道五十三次の戸塚宿の浮世絵の模写絵があったが、松並木の下を旅人がこの坂を上って行く姿と富士山が描かれていた。 ) 道路の反対側を見ると、民家の塀の所にも、同じような石積が見られた。 ここで、戸塚宿は終わる。 |