由比宿から興津宿

|

{左}北田集落 由比宿だが、蒲原宿からさった峠に向かう場合は、新蒲原か蒲原駅で、逆に蒲原宿へ向かう場合は、由比駅下車が便利で ある。 それはともかく、さった峠を越えて、興津宿へ向かう。 由比川に最近建て替えられた橋を渡ると、由比宿も 終りになる。 その先の北田集落の道の両脇に由比桜えび通りと表示されていて、飲食店はどの店も桜えびのメニューを 掲げている。 |

|

{左}せがい造りの稲葉家 昼時とあってどの店もお客が列をつくって入るのを待っていた。 昼飯を早めにすませたのは、正解だと思った。 左側 の家は稲葉家で、案内板にはせがい造りと下り懸魚(げぎょ)の家とある。 せがい造りは、平軒桁へ腕木を足して、 たるきを置く、出し粱という、軒下の長い屋根を支える建築技法で、全国各地に内容は違うが、この工法は使用されてい る。 せがいとは、船の櫓(やぐら)を出す部分をせがいというが、それに似ていることが語源のようである。 |

|

{左}豊積(とよつみ)神社 下り懸魚は、彫刻などを施したものを平軒桁に貼り付けて、風雨から守るものである。 きょうしんばしを渡ると、 町屋原集落である。 ここを町屋原と称するのは、古代において、物々交換の市場が営まれたところだったからである。 右側の鳥居の奥の式内社、豊積神社の由来書では、「 延喜式神名帳に、駿河国廬原郡豊積社として記名されていて、 第四十代天武天皇の白鳳年間、ここに五穀の神、豊受姫を祀る豊積神社が創建された。 」 、と伝えている。 |

|

{左}商店街の桜えびの看板 東海道名所図会に、「 鳥居より社前まで桜多し、祭神は木花開耶姫命。 天武天皇御宇勧請、其後大同元年(806) 坂上田村将軍東夷征伐の祈願として再興 」 と、書かれているが、坂上田村麻呂の戦勝を祝ったのが始めというお太鼓 祭りは有名である。 今は社殿も小さく、境内も狭くなった。 少し歩いて行くと、由比駅の手前の左側に大きな案内板 があり、道上に大きな桜えびのイラストが入った商店街の看板があった。 |

|

{左}歩道橋からさった峠方面 由比駅を過ぎると、やがて道はゆるやかな上り坂になる。 道端にさくらえびが干してある。 浜辺は、東名高速道路が 走っているため狭くなり、遠望がきかない。 昔は、海水を煮詰めて塩をとる塩釜が多くあった所である。 やがて、道 は右からきた県道396号線(旧国道1号線)と合流してしまうが、右側の横断歩道橋を渡って、県道の右側へでる。 |

|

{左}寺尾澤橋 歩道橋を降り、右に入る狭い道があるので、そちらに入ると、寺尾という集落。 昔、南方寺という真言宗の寺が あったことから地名になった、といわれる。 最初の東海道は、海に沿って続いていたのだが、度々の津波に遭い、 天和元年(1682)に、この高台に移った。 少し歩くと、寺尾澤橋である。 平成に造られたのに木目調の欄干なのは うれしい。 その先の中の沢2号橋を渡る。 この辺りの道幅は東海道当時のままで、連子格子戸の古い家が多く残って いる。 |

|

{左} 讃徳寺の題目塔 右側の海上山讃徳寺は、地元の長者、河西六郎右衛門が、寛文九年(1669)、自邸を提供して開基した日蓮宗のお寺で、 境内には、谷口法悦が、元禄四年に建立した大きな題目塔が建っている。 このあたりにくると、ハイカーの数が増えて きた。 朝、興津駅を出てさった峠を越えてきた人達だろう。 少し歩くと、右側の旧小池邸の前で、数名の女性が休憩 をとっていた。 |

|

{左}旧小池邸 国の有形文化財に指定されている旧小池邸は、甲州武田家家臣が当地に移住し、寺尾村の名主になり、代々小池文左右衛門を名乗ったという家で、この建物は明治期に建てられたものである。 町が買い取り、休憩所として公開されているので、自由に入ることができた。 たたきの柱に、明治政府が慶応年間に出した太政官令が掲示されていた。 また、右側の一室に、伊豆で見かけた吊るし雛のようなものが飾られていた。 樹木が手入れされた庭には、水琴窟 |

|

{左}東倉沢集落 があり、見学者が耳をあてて聴き入っていた。 道の左側のなまこ壁の家は、あかりの博物館(有料)である。 そのまま進むと、先程と同じような新しい橋があり、秋葉山の石柱が建っていた。 東倉沢の集落に入ると、右側の岩山と左側の海がかなり接近していた。 開設された当時の東海道は、現在の東海道本線あたりにあったのだが、たびたびの津波により、今歩いている道に変ったのである。 狭い道に、二階建ての古い家がひしめいていた。 |

|

{左}富士山

坂は少し急になったが、そのまま歩くと、二又にでた。 左の道は下って国道へ、右の道は更に急になって上っていく。 上っていく方の道が東海道で、高くなったことで、少し展望がひらけてきた。 この辺りは、海に接近しているので、左下に、東海道本線と国道1号線、そして、海を埋め立てて出来た高速道路が走っているのが見える。 振り返ると、木の間越しに富士山が見えた。 今日歩きだしてはじめての富士山である。 狭い道の右側に何台もの車が駐車して |

|

{左} くらさわや いた。 左にさった峠、2kmという標識があった。 なお、自動車でさった峠の近くまで行くことは可能だが、すれ違いができないので、できるだけさけた方がよいだろう。 一台通るのがやっとという狭い道を行くと、左側に磯料理と桜えび料理を看板にしているくらさわやという店があり、窓からの景色も売り物で、駐車していた車はこの店のお客のものだった。 店前には多くの人がたむろして、順番を待っていた。 |

|

{左}天狗のタイル 少し歩くと、右側の崖の上に、八坂神社、まさに、山裾の旧道である。 その先の権現橋には、藤沢権現に由来する天狗がタイルに描かれていた。 中峯神社は、その先の高台にあるのだが、中峯神社の由緒書によると、 「 神社の創建が何時かは安政の津波で資料がなくなったので分らないが、昔は富士浅間大菩薩と呼ばれた。 安政年間、藤八という村人が亡くなった後、天狗となって、倉沢の火防守護神となったといわれ、藤沢権現として祀られてきた。 明治維新後、社殿が東西の倉沢の中間にあるため、現社名になった、」 、とある。 |

|

{左}鞍佐里(くらさり)神社 橋を渡ると、西倉沢集落で、古い町並みが残っている。 道の右側の鳥居をくぐり、傾斜のある石段を登っていくと、 崖の上に、鞍佐里神社がある。 日本武尊(やまとたけるのみこと)が、東征の途中で、焼き討ちの野火に遭い、 自らの鞍下(あんか)に居して神明に念ず、其鞍敵の火矢により焼け破れ尽くしたことから、鞍去の名があり、 後に倉沢に転訛した、と伝えられる。 鞍佐里神社は、日本武尊が野火にあったさった峠の雲風か、山中あたりに建てられていた |

|

{左}鞍佐里神社拝殿の蟇股 ものを後年に現在地に遍座したものである。 拝殿の蟇股には、日本武尊のその様子が見事に彫刻されていた。 神社のある崖と街道の狭い道の反対にある家並みの先は傾斜になっているので、大雨が降るとがけ崩れの心配があるし、 海岸の方は高潮の危険もあったので、江戸時代には神仏にすがるという気持は強かっただろう。 ここからは、駿河湾を前景にした富士山が一望でき、また、下には東海道を歩く旅人が見下ろせた。 |

|

{左}倉沢間宿 茶屋本陣 川島家 寺澤橋を過ぎると、西倉沢で、さった峠の東坂登り口に当る間(あい)の宿で、江戸時代には十軒ばかりの休み茶屋があった。 左側の連子格子の家は、大名などが休憩する倉沢間宿本陣(茶屋本陣)だった川島家である。 川島家は、慶長年間から天保年間、凡そ二百三十年間、代々、川島勘兵衛を名乗り、間の宿の貫目改所の中心をなし、西倉沢村名主を務めたという家柄である。 |

|

{左}望嶽亭 藤屋 小さな橋を越えたところの左側にある倉がある連子格子の家は、明治天皇が休憩した脇本陣、柏屋だったところである。 少し歩くと三叉路に出るが、道の左側の角に、望嶽亭と呼ばれた藤屋がある。 さった峠への東口の麓にあるこの家は、 富士の眺めが良いため、江戸〜明治時代にかけて、脇本陣や茶亭として多くの文人墨客で賑わった。 幕末、官軍に追われた山岡鉄舟が、部屋から脱出し、舟で清水に逃れ、江戸で西郷隆盛と会見、江戸無血開城への道が |

|

{左}倉沢の三叉路 開かれた話は有名である。 三叉路の右側の道は車が一台なんとか通れる程の狭さで、急なので、車はほとんど通らないが、 バイクにはかっこうのコースとあって、どんどん登って行く。 道路標識には、さった峠1.3kmとあるが、ここから、さった峠への本格的な上りが始まる。 標識の先に、夢舞台東海道 倉沢の道標があった。 道の右側には、西倉沢一里塚の石柱と説明板があり、江戸より四十番目の一里塚で、榎が植えられていたと、あった。 |

|

{左}伊豆半島が見える この道は先程と違い、正にハイキングのコースである。 しかし、快晴で、空気が乾燥しているので、それ程苦にならない。 富士山を背にして登っているが、振り返る度に何故か大きくなっていくような気がする。 駿河湾は青々と光り、その先に霞で囲まれた伊豆半島が見える。 道の両脇には、ビワやミカンが植えられている。 少し歩いたところに、ここから三百メートル先、一番の展望 との表示があったので、道から少しはずれるが、行ってみた。 |

|

{左}地震で海岸が隆起 眼下にはJRの線路が見え、国道1号線には自動車が走っていた。 江戸初期の東海道は、さった峠の崖下の海岸を通っていた。 波の寄せ返す間合いを見て、岩伝いに駆け抜ける道のため、親知らず子知らずの難所といわれた。 明暦元年(1655)、朝鮮使節を迎えるため、さった山の山腹を経て、外洞(そとぼら)へ至る道が造られた。 大名行列が通るため、道幅は四メートルあった。 安政の大地震の際、海岸が隆起して、JRや国道1号線が通れるような現在の |

|

{左}夢舞台東海道 さった峠の道標 地形になった、という。 車や電車の交通の要路になっているのは、まさに地震のお陰である。 東海道の難所とされた道は、農道として舗装され、両側は収穫用のモノレールが設置されるミカン畑やビワ畑に変った。 それを横目に見て登って行くと、坂がようやく終わった。 左側に、夢舞台東海道 さった峠 の道標があった。 さった峠のさったとは、ぼさつさったを意味し、それを省略したもので、鎌倉時代に、漁師の網に掛かって海中から引き上げられたさった地蔵を |

|

{左}さった地蔵道道標 山上に祀ったことから、これまでの岩城山からさった山になった、という。 夢舞台の道標の隣に、昔の道標と新しい石の道標が並んで建っている。 小さな道標の正面に、さつたぢぞう ミち(地蔵道)、右側に、これより四町とあり、永享元年に建てたものである。 大きいのは、まん中で折れていて、字が磨耗して判読しずらいが、新しい道標と内容は同じのような気がした。 少し歩くと、二又になるが、左側の駐車場への道を下り、そこのトイレを利用した。 |

|

{左}さった峠からのビューポイント 展望台の眼下には、交通の大動脈が四つ、国道1号線、東名高速道路、東海道本線、東海道新幹線が、地表から舞い上がるように、駿河湾から富士山に向かって伸びていた。 しばしの間、撮影に夢中になった。 少し休憩した後、東海自然歩道の案内にそって左の小道に入るが、これが東海道である。 この先はまさに山際の断崖にある細い道である。 |

|

{左}山の神の碑 百五十メートルほど歩くと、右側の少し小高いところに展望台があるが、江戸時代、山塊が海に接するこのあたりからの眺望は、 東に富士の高嶺、南に伊豆の岬、西に三保の松原、眼下にはアワビを取る海女の姿が楽しめた、とある。 展望台を降りた海側に、山の神の石碑がある。 『 享保元年(1801)、蜀山人(大田南畝)が東海道の旅で、峠にあった茶屋で休息をしたとき、小さな祠が目に止まり、亭主に尋ねたところ、山の神と返事をした。 蜀山人は、それを |

|

{左}東海道さった峠の碑 聞いて、即興で、 「 山の神 さった峠の風景は 三行半に かきもつくさじ 」 という狂歌を詠んだ。 』、という逸話が残されていた。 ここから二百三十メートルほど歩くと、少しひらけたところに出る。 黒い大理石に茶色の石が張られた東海道さった峠の石碑があった。 これまで、さった峠の文字は数ヶ所あったが、由比町と興津町(合併で静岡市清水区)の境であるここが、さった峠なのだろうか? 四阿(あずまや)もあり、小休止ができる。 その近くに牛房坂の道標があった。 |

|

{左}夢舞台東海道 さった峠の道標 そちらに向わず、海沿いに約五分、三百二十メートル歩くと、さった峠清水市指定眺望地点 、と書いた石碑と夢舞台東海道 さった峠という道標が建っていた。 道標から少し歩くと、下り坂になり、道が二手に分かれるが、 ここは左の道を下る。 自然が作りだした谷のような道で、両側が木に覆われ暗いので、これでよいのか?と、 一瞬不安になったが、歩いて行くと、明るいところに出た。 下を見ると墓地があるが、墓地を過ぎると、左側に、さった峠に上る人のための駐車場とトイレがあった。 車ならここに駐車し、登った方が良いように思えた。 |

|

{左}秋葉常夜燈 道の角の東海自然歩道の案内板には、さった峠ハイキングコース全長0.94km、興津駅2.5kmと表示されていた。 先を急ぐので、トイレにはよらず、下り始めると、道の左に往還道という石柱があった。 道の正面には小高い丘があり、農地を造成したような道も出来ていたが、小生は、最初の四差路で右折し、長山平に向かった。 舗装されていない道は、最近造成された道にも思えたが、道の左側に秋葉山常夜燈があり、文政二年とあった。 |

|

{左}瑞泉寺の標柱と常夜燈 ここから先の東海道の道筋は判然としない。 やっと、舗装された道に出たので、ここを左折し、両脇が家が並ぶ中を歩く。 このあたりは興津東町で、少し歩くと、左側に瑞泉寺の標柱と常夜燈が建っていた。 江尻宿までいかなければならないので、瑞泉寺には寄らず、そのまま歩くと、右側の車道と合流した。 道の角には、JR興津駅とさった峠方面の矢印があった。 道を左折して川沿いの道を歩くと、左側に入る道にさった峠の矢印があった。 |

|

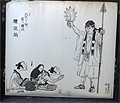

{左}広重の興津宿 左側に東町公民館があるが、右側の川に出ると緑地が広がり、興津東町公園になっている。 そこは川越遺跡の案内板があるが、江戸時代の渡し場の跡である。 興津川は徒歩渡しだったので、川会所で越し札を買って、蓮台や人足の肩車で、川を渡ったのだが、その様子は、広重の興津宿の浮世絵で、確認することができる。 現在は川渡しはないので、先程の道に戻る。 道の左側に牛頭観世音菩薩の石碑を祀った小さな社があり、JR東海道線のガードを |

|

{左}興津川に架かる橋を渡る くぐると、県道に合流した。 駐車場からここまで、1.2kmほどの距離だった。 ここを右折すると、興津川に架かる橋が あるので、川渡りに代えて、歩道がないこの橋を渡る。 橋を渡ると、興津中町で、少し歩くと、国道1号線が左から 合流するが、中央に上っていく道は、国道1号バイパスである。 右側の国道1号を歩くと、興津中町交差点に出た。 ここで、身延山に向う国道52号線は右へ分かれる。 |

|

{左}宗像神社 交差点を渡ると、その先の右側に、宗像神社の鳥居があるので、入って行くと、小学校の先が 宗像神社で、祭神は、 奥津島比命 (おくつしまひめのみこと)、狭依姫命(さぎりひめのみこと)、多岐津比売命(たきつひめのみこと)で あることから、宗形弁才天、三女の宮などと称していたが、明治元年に現社名になった。 古は、沖に出た漁師の目印になったという女体の森と呼ばれる広大な森に覆われていたが、清水興津小学校のグランドになるなど、社域はかなり |

|

{左}身延道石標 縮小 した。 興津という名は、祭神の奥津島比命から付いたと伝えられる、と神社由来にあった。 街道に戻り、少し歩くと、 静岡信金の角を右に入る道がある。 この道は、江戸時代の脇甲州往還(身延道の正式名)で、ここは身延道の追分にあたる。 道の角に、元禄六年(1693)建立の身延道と書かれた道標が建っていた。 江戸時代には、宿場の人々がここを管理し、常夜燈に灯をともして、旅人の安全を守っていた、という。 そのものと同じか分らないが、すこし変った常夜燈もあった。 |

|

{左}題目碑 ここは、明治時代まであった石塔寺の跡で、石塔寺無縁供養塔や承応三年(1654)建立の南無妙法蓮華経、と刻まれた石碑があった。 三メートルある題目碑は、髭題目と呼ばれる変った字体で書かれていた。 興津駅前交差点手前の民家の一角に、一里塚跡の石碑があったが、小さいので、注意しないと、気が付かずに通り過ぎてしまうだろう。 太陽は傾き夕方になったせいか分からないが、車が少し増えてきた。 |

|

{左}夢舞台東海道 興津宿の道標 少し歩くと、右側の空地の一角に、静岡県が建てた夢舞台東海道 興津宿の道標があったが、以前、公民館のあったところで、江戸時代には問屋場があったようである。 江戸時代天保十四年の東海道宿村大概帳によると、興津宿は、本陣が二軒、脇本陣二軒、旅籠が三十四軒、宿場の家数が三百十六軒で、千六百六十八人の人が住んでいた。 さった峠を控えた宿場として、隣の江尻宿より賑わいをみせていた、というが、国道1号に沿って開発が進んだ結果、古い建物はほとんど残っていない。 |

|

{左}興津宿脇本陣 旧水口屋 少し歩いた右側の民家の前に、市川新左衛門が勤めた興津宿東本陣跡の石柱があったが、先程の一里塚の碑に比べれば、 分かりやすかった。 道の反対側に樹木が茂り、ギャラリー水口屋の看板が出ている、一見料亭風の建物がある。 この屋敷は江戸時代、興津宿の脇本陣だった水口屋の跡である。 入口に、一碧楼水口屋跡と興津宿脇本陣跡の石柱が立っていた。 明治の東海道の廃止で、各地の本陣や脇本陣が廃業する中、水口屋は旅館に変わり、 |

|

{左}西本陣跡の標柱 興津が明治の元勲の避暑地になると、西園寺公望、伊藤博文などの日本の政財界の大物が多く宿泊し、また、作家も宿泊して作品を書いたという老舗であった。 廃業後の現在は、その一部をギャラリーとして開放し、天皇陛下が宿泊された時使用された食器類などが展示されている(無料、10時〜16時、月休) 少し先の右側の駐車場の一角に、西本陣跡の標柱が建っていた。 興津宿西本陣は、手塚十右衛門が勤めていた。 |

|

{左} 清見寺交差点 少し歩くと、右に入る細い道があり、入口に、波切り不動尊と表示があり、JRの踏切を 越えて五分とあった。 山の中腹で、三保や伊豆半島の眺望がよいとあり、おきつ公園もある。 右にカーブするところに清見寺交差点がある。 交差点を左折すると、興津埠頭である。 かっては、清見潟あるいは清見ケ崎、と呼ばれた海岸だったが、美しかった砂浜は埋められ、近代的な港湾施設に、変ってしまったのである。 |

|

{左}清見関旧跡の碑 寄らずに進むと、夢舞台東海道 興津宿の大きな説明板があり、この奥の小高いところに、清見寺(せいけんじ)という古刹があり、山門の前に、清見関旧跡の碑が建っている。 興津宿は、古くから交通の要衝として知られ、平安時代にはすでに清見ヶ関という関所が設けられ、更級日記に、 「清見ヶ関は片つ方は海なるに・・・・」 と、関所の姿が描かれていたり、十六夜日記や東関紀行などにも登場する。 |

|

{左}興津埠頭 清見関は、平安時代白鳳年間に築かれた関所だが、永禄年間に廃止されたため、江戸時代の東海道名所記には、 「 清見が関、風景まことにたぐひなく、眺望ひとへにあまりあり(中略) 此関いにしへ眺望の所とて名を得たりける が、今は関の戸も跡たへててなし 」 と、記されている。 その展望も埋めたてられて、埠頭の先に海は遠のいた。 |

|

{左}JR東海道本線 清見寺は、清見関が設けられた際に、その守護として仏堂が建てられたのが始まりで、足利尊氏の帰依を受け、室町時代には、七堂伽藍が造営されたが、戦国時代の兵火により燃失。 その後、徳川幕府により、再建されたものである。 慶安四年(1651)建立の山門をくぐり、鉄道線路でへだてられた参道を行くと、目の前をJR東海道本線の列車が通り過ぎたので、驚いた。 |

|

{左}清見寺 鐘楼 玄関は元和二年(1618)、仏殿は天保十三年(1844)、大方丈は文化十一年(1862)など、 江戸時代に建てられたものが多い。 文久三年(1862)に建立された鐘楼には、正和三年(1314)に鋳造され、謡曲三井寺に登場する梵鐘が吊り下げられているが、豊臣秀吉が韮山城攻略の際、陣鐘として使用した、とあった。 その近くには、高山樗牛の清見寺鐘声文塚などの文学に関するものもあった。 |

|

{左}清見寺 五百羅漢像 境内左手に、利生塔旧跡の碑があるが、足利尊氏が康永四年(1345)、戦没者の慰霊のため、全国六十六ケ所に建立を発願 した利生塔の跡、という。 また、傾斜したところにいろいろな表情をした石仏が並んでいるが、五百羅漢像である。 家康が学んだところといわれるが、家康が好んだ池泉庭園(国名勝)や家康が接ぎ木したという臥龍梅があり、 その他にも、琉球王子の墓、咸臨丸記念碑など興味をそそられるものが多い。 |

|

{左}復元された西園寺公望の座魚荘 時間さえあればゆっくり見学したいところである。 街道を進むと、左側に座魚荘と表示された建物がある。 座魚荘は、明治の元勲、西園寺公望が、大正八年に建設し、晩年を暮らした別邸であるが、本物は、愛知県犬山市の明治 村に移築し保存されている。 この建物は、平成四年、明治村の図面を基に建てられた床面積約三百平米の建物で、木造二階建て、京風数寄屋造りである。 これで興津宿は終わる。 |