吉田宿から御油宿

|

{左}湊町の三叉路 吉田宿の京側入口、上伝馬町交差点を北上すると、ゆるい下りになっているので、坂下町という名が付いた。 百メートル程歩くと三叉路に出た。 右折すると、吉田藩の舟寄せ場があった関屋で、東海道は左折する。 正面には豊川の堤防が少し見えた。 左折すると、田町である。 坂下町と田町は、明治十一年に湊町と改称されたので、現在はない。 右側に、湊町神明社の鳥居があるので、入っていった。 江戸時代には、田町神明社とよばれ、幕府より五石 |

|

{左}田町神明社 を拝領した神社で、白鳳元年の創建と、伝えられる。 祭神は天照皇大御神、相殿は豊受姫大神で、御衣祭りは、伊勢神宮の神御衣祭 の御料として、白絹や赤引糸を奉納したことに起源をもつ、といい、伊勢神宮とも関係が深い神社である。 拝殿の左側に、国学者の平田篤胤に書いてもらった、神代文字の カムナガラ を刻んだ額が掲げられている。 右側に、池があ り、橋を渡ると、築島弁天社の社殿があり、その前に、蓬莱島の石碑があった。 |

|

{左}築島弁天社 境内には、常夜燈と芭蕉の句碑がある。 芭蕉句碑は、昭和七年に建立された旅寝塚と呼ばれるもので、芳野紀行で、芭蕉と 越人は、貞享四年(1687)十一月十日、渥美の保美に社国を訪れる途次、吉田宿の旅籠で一夜を過ごした際、詠まれた句である。 「 寒けれど 二人旅寝ぞ たのもしき 」 街道を進むと、信号交差点にでるので、東海道は、ここで右折し、船町に入る。 |

|

{左}豊川 池田輝政が、城下町を整備拡張した際、四ツ家の地名を船町に改め、浅井長政の一族、浅井与次右衛門を庄屋に任じたと、伝え られる。 そのまま歩くと、水を湛えて濤々と流れている大きな川に出た。 豊川で、川に架かる橋は豊橋である。 江戸時代 には、橋の右下あたりに吉田湊があり、伊勢に向かう旅人を乗せた舟が出て行った、という。 池田輝政により最初に架かられ た橋は、現在の橋の七十メートル程下流にあった、といわれる。 |

|

{左}豊橋(とよばし) 大橋百廿間(約220m)といわれた大きな木橋で、吉田大橋と呼ばれていた。 東海道に架かる大きな橋は、武蔵の六郷、三河の吉田、矢矧、近江の勢多であるが、その管理や修復は幕府が自ら行っていたが、台風の被害などで、明治弐年(1869)までに、合計三十三回も修復が行われている。 明治十一年(1878)に、現在の位置に橋が架けられた際、豊橋と名を変えた。 大正五年(1916)に、木橋から鉄橋になったが、昭和六十年に、上下四車線の橋が完成 |

|

{左}豊川稲荷遥拝所碑 し、今日に至っている。 橋を渡り終えたら、すぐに左折し、豊川沿いの堤防の道を歩く。 東海道は、ここから三河国府の手前ま で、国道1号線にほぼ平行して、かなり長い区間が残っている。 このあたりは下地である。 少し歩くと、堤防の下にある道 の右側の家前に、石碑があった。 左側は豊川稲荷遥拝所とあるので、旅を急ぐ人は、ここで、豊川稲荷の方向に拝んだのだろ う。 右側のは、左面に左御油道、正面に維持安政二・・・・ と年月が刻まれていた。 |

|

{左}聖眼寺山門 少し歩くと、右側に聖眼寺があった。 山門前に、親鸞聖人の御旧跡の石柱と、「 芭蕉塚有 宝暦四甲戌(西暦1754年)二月十二日 東都花傘宣来 」 と書かれた古い小さな標石が建っていた。 この寺は、松葉塚という芭蕉の句碑があることから人気がある。 境内の一角の松におおわれたところに、大小二つの句碑が、並んで建っていた。 左側の尖頭型のぽちゃっとした小さな石には、 「 松葉(ご)を焚いて 手ぬくひ(ぐい) あふる(あぶる) 寒さ哉 」 とい |

|

{左}芭蕉句碑 う句が刻まれている。 松尾芭蕉が、貞享四年(1687)の冬、愛弟子の杜国の身を案じて、渥美郡保美の里を訪れる途中、当寺を訪れて、一句詠んだもので、 芭蕉没後五十年を記念して建てたものだが、戦災にあったとかで、文字がはっきり分からなかった。 右側の碑は、下部の飾りは亀形で、上部に、 「 こを焼いて 手拭あふる 寒さ哉 」 と、芭蕉翁の文字があり、かなり大きなもの。 これは、明和六年、植田古帆、大木巴牛が発起人となり、芭蕉の墓のある義仲寺から墓の土を譲り受けて、塚を再建したもので、芭蕉翁の文字は白隠禅師、 |

|

{左}下地一里塚跡 また、句は尾張の横井世有の筆による。 二つの句碑には同じ句が刻まれているが、文字の並びが若干異なっていた。 街道に 戻ると、古い家が散在していた。 下地交差点の手前に、江戸から七十四番目の下地一里塚跡の標柱があったが、車道側を正面 にしているので、歩道からは見えないのである。 東京からの距離が反対方向を向いているので、業者が立てるときに間違えた、 と思う。 このあたりの建物は、平行している豊川の堤防よりかなり低いところに |

|

{左}古い家と白い土蔵 ある。 少し歩くと、道は右にカーブし、豊川とは別れていった。 カーブの右側にある屋敷は、みそ屋と思われるが、古い家 と白い土蔵、そして、川側に、黒塗りの倉が並んでいた。 横須賀町交差点を過ぎると、うどん屋の前に、松並木の名残と思わ れる松が一本だけある。 以前は二本だったようで、根元の切り株は新しい。 残る一本は、なんとか頑張って生きていって欲 しい。 瓜郷(うりごう)町に入ると、道右側に、史跡境界の標柱と案内が立っていた。 |

|

{左}瓜郷遺跡 史跡境界とは何かなあ?!と思っていたが、どうやら、国の指定史跡地として、指定した範囲を表示したもので、遺跡だったと 推定範囲の二十分の一以下のようだった。 そこから、右に百メートルほど入ると、瓜郷遺跡の大きな石碑がある公園にでた。 遺跡は、弥生時代中期(今から二千年前)から後期にかけての住居跡で、復元された竪穴式住居があった。 遺跡は、豊川の沖積 地の中でもやや高い自然堤防の上にあり、当時は海岸に近く、遺跡の北には、湿地が |

|

{左}鹿菅橋(しかすかはし) 広がっていた、と推測される。 戦時中の食料増産のため、江川の改修工事の際、偶然みつけられ、昭和二十二年から二十七年 にかけて、五回、発掘調査が行われ、昭和二十八年十一月、国指定史跡になった。 街道に戻り、歩き出すとすぐに、小さな川 を渡るが、これは江川である。 昔、渡しがあったところといわれ、橋の名を鹿菅橋と、いう。 平安時代の東海道は、豊川 (当時は飽海川)を渡るため、志香須賀の渡しがあった。 清少納言の枕草紙に、 |

|

{左}豊橋市と小坂井町の境 「 渡しはしかすかの渡し こりずまの渡し みづはしの渡し 」 と、書かれるほど有名で、赤染衛門などの歌人が、歌枕に詠んでいる。 その先の左側に、かなり大規模な施設の豊橋魚市場があった。 ここが、豊橋市のはずれで、少し歩くと、標識は小坂井町になった。 前方に堤防が見えてきたと思ったら、歩道がなくなった。 橋へと続く道を上って行くが、歩道帯が |

|

{左}豊川放水路 ないので、少しこわい。 その上は、豊川放水路である。 豊川は、古は飽海川(あくみがわ)、江戸時代に吉田川になり、明治以降はとよがわになった。 上流からの距離が七十七キロと短いため、大雨が降ると、洪水が起きやすかった。 江戸時代に、川下の吉田宿を洪水から守るため、霞堤と呼ばれる、不連続の堤防が造られたが、その後も災害は起きた。 明治に入り、豊川放水路の計画が起案され、昭和四十年にやっと完成した。 |

|

{左}高橋 豊川放水路に架かる橋は高橋、この橋も車道のみで、歩道帯はない。 少し上流にある小坂井大橋を渡れば、安全なのかもしれないが、東海道を歩こうと決意し、車が続く橋の隅を、車を避けるようにして歩いた。 車も対抗車がなければ、ゆとりのあるスペースを開けてくれた。 実際の時間は短かったのだろうが、すごく長いように感じ、かなりの神経を使ってしまった。 橋を渡り終えると、下り坂で、下って行くと、右側にニチレイ豊橋物流センターがある。 門の先に、 |

|

{左}子だが橋の石碑 数本の松が植えられた場所があり、子だが橋と、書かれた石碑が建っている。 傍らの説明によると、 「 今から 千年前には、神社の春の大祭の初日、この街道を最初に通った若い女性を生贄として捧げるという、人身御供の習慣があった。 ある年の祭の初日、 贄(いけにえ)狩りの人が橋を見ていると、最初の若い女性が通りかかった。 これで決まりと思ったが、 祭りを楽しみに帰ってきたわが子だった。 こんな惨いことはないと、狩り人は苦しみ迷ったが、 |

|

{左}菟足(うたり)神社 最後には、 子だが仕方なし 、 と、決心し、神への生贄にしてしまった。 それから後、この橋を子だが橋と、呼ぶようになった。 」 、と、伝えられる。 工場前に、川とは思えない小さな川があるが、以前は、もっと大きな川だったようで、そこに、子だが橋石碑が建っていた、 という。 才ノ木南交差点で、国道247号(小坂井バイパス)を越えると、右手に、菟足神社が見える。 延喜式神名帳に 載っている式内社で、祭神の菟上足尼命は、大和朝廷に貢献した武勇に |

|

{左}菟足神社鳥居 秀でた葛城襲津彦の四世孫にあたる人物である。 才の木交差点を渡り、五十メートル先の右側の石の鳥居が、参道の入口であ る。 穂国(東三河の前名)の国造を務めた菟上足尼命は、雄略天皇時代に、平井の柏木浜に祀られたが、天武天皇白鳳十五年に、 この地に遷座された、とある。 また、 秦の始皇帝が、蓬莱島を求めて、派遣した徐福一行は、熊野に上陸し、当地に移り住ん だ という、徐福伝説も残る神社で、中世には、菟足八幡社と呼ばれた。 |

|

{左}菟足神社本殿 古くから開けたことは、間違いないようで、境内の隣には、貝塚があった。 贄を奉げる風習はあったようで、今昔物語や宇治 拾遺物語に、 「 三河の国守、大江定基が出家し、寂照という名になり、三河の風まつりを見たところ、猪を生け捕り、生き たままさばく様子をみて、早くこの国を去りたい、と思うようになった。 」 、と書かれている。 子だが橋伝説の神社は、 ここで、現在は、十二羽の雀を生け贄として神に捧げている、という。 境地は広く、社叢も |

|

{左}大きな松と常夜燈 繁っていて、これまで訪れた神社と違う、古代の神秘が残る神社だった。 街道に戻り、東海道を歩く。 JR飯田線の踏切を渡るところで、左側を見ると小坂井駅があった。 踏切を過ぎ、しばらく行くと、道がカーブするところに、大きな松があり、 常夜燈と祠があった。 その先の左側の寺院前にも、秋葉山や山王権現など、三つの常夜燈と祠が祀られていた。 民家の庭の中に馬頭観音が祀られているのを見つける。 文久三・・・・と、あるので、幕末(西暦1863年) |

|

{左}伊奈立場茶屋跡 芭蕉と烏巣句碑 のものである。 やがて、宿地区(江戸時代には宿村)に入る。 一キロほど歩くと、道の左に、東部テニスコートの駐車場があり、道の脇に、伊奈立場茶屋加藤家跡と、書かれた貧弱な標柱があったが、ここが、茶屋本陣、加藤家の跡である。 加藤家は、良香散という腹薬を売っていることで有名だった。 吉田宿と御油宿との中間にあたるので、江戸時代には、茶屋があったのである。 駐車場の中の左側に、金網に囲まれた一角があり、当時の井戸跡と芭蕉と烏巣句碑が建っていた。 |

|

{左}伊奈一里塚跡 「 かくさぬそ 宿は菜汁に 唐が羅し 」( 芭 蕉 ) とあるのは、芭蕉が加藤家に泊まった時詠んだ句である。 烏巣は加藤家の生まれで、京都で医者を営んでいたが、芭蕉と親交 があった。 烏巣の句碑には、次の句が記されていた。 「 ももの花 さかひしまらぬ かきね哉 」( 烏 巣 ) 少し歩くと右側の太鼓屋の前に、江戸から七十五番目の伊奈一里塚跡の標柱が建っていた。 |

|

{左}冷泉為村の歌碑 佐奈川の佐奈橋を渡ると、小田淵で豊川市に入った。 名鉄名古屋本線小田渕駅の近くは、古い民家が残る。 右側に少し入っ たところに、冷泉為村の 「 散り残る 花もやあると 桜村 青葉の木かげ 立ちぞやすらふ 」 、という歌碑が あった。 江戸時代の冷泉家の当主で、冷泉家中興の祖という。 一度だけ江戸に行った際、当地桜町で詠んだものである。 |

|

{左}京次西交差点 白川に架かる五六橋を渡り、更に、小さな西古瀬川を西古瀬橋で渡ると、左右には工場が建ち並んでいた。 その先は工事中のため、道路を横断することができないので、右手の京次西交差点まで行き、道を渡り左折して、さっきの道の向こう側に出た。 東海道は少し歩くと、国道に合流。 しばらくの間、国道を歩く。 白鳥こ線橋東交差点を過ぎると、国府(こう)の町に入った。 国府は、古くからひらけた所で、穂の国(ほのくに)の中心であったが、奈良時代に |

|

{左}白鳥こ線橋東交差点 は、三河国府が置かれ、国分寺、国分尼寺が建てられ、総社も造られたところである。 古代には、東三河は穂国、西三河は三河国と分かれていたが、大化の改新後の律令制の確立時に、二つの国が統合され、三河国になった。 折角なので、三河国分寺跡と船山古墳などの旧蹟を訪れることにし、白鳥こ線橋東交差点を右折した。 御油宿へ直行する場合は、国道をそのまま歩き、久保町向田交差点の先の国府町藪下交差点で、左側の道に入るのが東海道で |

|

{左}国分寺 ある。 白鳥こ線橋東交差点の東側のカーブになっている道を下っていくと、筋違橋交差点に出る。 左右の広い道は、御油 から見附宿に向かう本坂越で、江戸時代には姫街道と呼ばれた道。 交差点を渡り、次の竹下交差点で左折し、五百メートル弱 歩くと、左側に三河国国分寺跡の案内があり、赤い幟ははためく先に国分寺があった。 国分寺は、天平十三年(741)、 聖武天 皇の詔勅によって建てられた寺である。 三河国分寺の寺域は約百八十メートル四方で、 |

|

{左}三河国分寺塔跡 南大門、中門、金堂、講堂を一直線に並べ、鐘楼、七重塔などを左右に配した大伽藍だったが、平安時代の末には、荒廃してしまった。 現在の寺は、永正三年(1506)に再興されたものである。 寺の左手にある公民館の右奥に、三河国分寺塔跡と書かれた石柱があった。 その中には、塔の礎石と○○神と彫られた、小さな石碑があるだけだった。 三河国分寺は、現在の寺の北方に講堂があり、寺の南部に金堂や回廊があり、入ってき道より南までが寺域で、 |

|

{左}三河国分尼寺跡 公民館も寺域だった。 先程の車道に戻り、その先の三差路を越えた右側の細い道を入ると、三百メートルほどで三河国分尼寺跡に着いた。 保存整備事業で、中門や回廊が設けられた他、発掘された状態の上に六十センチの土を盛り、その上に、 同種類の柱石などで、基壇などを復元し、歴史公園になっていた。 昭和四十二年の発掘調査により、金堂基壇や複廊の回廊跡が発見され、注目を浴びた。 その後の調査から、敷地は約百五十メートル四方であること |

|

{左}金堂基壇の発掘調査-東から写す が判明し、南大門、中門、金堂、講堂、尼房が、南北一直線上に並び、回廊が中門から講堂につながり、回廊内に鐘楼や経蔵を配する伽藍配置であることが確認された。 また、金堂の基壇は乱石積で、中央に須弥壇を配し、セン積の階段を設けていたことも分った、という。 近くに駐車場がある他、三河天平の里資料館(無料、9.00〜17.00、火休)があり、出土品の瓦などが展示されていた。 国分寺の先の公民館まで戻り、その先の道に出ると、古い石垣に |

|

{左}県社八幡宮 囲まれた大きな神社があった。 県社八幡宮と書かれた石柱があったので、入って行った。 県社八幡宮は、七世紀半ば、白鳳年中(672〜685)に、豊前国宇佐八幡宮から勧請され、三河国神明帳に、八幡三所大明神とある神社で、三河国分寺が造営されると、その鎮護の神として、人々の尊崇を受けた。 本殿は文明九年(1477)の建立で、当時の特色が良く出ている建物として、国の重要文化財に指定された。 |

|

{左}三河国総社(そうじゃ) 敷地は雄大で、境内にはいろいろな神様が合祀されていた。 姫街道に出て、西に少し 歩き、佃交差点の細い道を入って行くと、白鳥の集落である。 三河国府は、総社の右側一帯にあったようであるが、右側の森 が残る中に、県社総社の石柱と常夜燈と鳥居が建っている。 総社とは、国司が赴任地のすべての神社に参拝するの大変なので、 国府のある近くに、国内にある神社を全て祀った神社である。 この神社は、三河総社で、三河国司が毎月参拝したもの |

|

{左}船山古墳 埴輪棺 であるが、神社の創建は永和四年(1378)以前のように思われる。 道を進むと、名鉄国府駅に 出るが、その北側の上宿にある船山古墳に行く。 信用金庫の駐車場の一角に、発見された埴輪棺が展示されていた。 説明板 には、 「 船山古墳は五世紀頃造られた前方後円墳で、二基の埴輪棺が発見された。 その北側には賠塚と考えられる一辺十九 メートル五十センチの方墳がある。 」 、と書かれていた。 |

|

{左}石垣の窪みの石仏 古墳は、道を挟んだ向こう側のこんもり盛り上がった丘で、入口には鳥居があり、上宿神社と書かれていた。 上って行くと、 石垣で造られた窪みに石仏が祀られていたが、この地に勢力を張った穂の国造の墳墓だ、という説があるようである。 東海道 の道が残る、国府町藪下交差点から、再び、歩き始めると、国道1号線の喧噪とはうって変わり、静寂になり、古い家も多く残 っている。 少し歩くと、道の傍らに、半増坊大権現と書かれた石柱の上に、注連縄を付けた |

|

{左}半増坊大権現石柱 小さな社が祀られていた。 半増坊大権現は、浜松市引佐にある奥山半増坊のことだろう。 半増坊は、方広寺の守り神で、明 治十四年の山火事で、本堂などの建物が焼けたが、半増坊仮堂と開山円明大師の墓地が焼け残ったことから、火除けの神として、 全国に広がった、とあるので、この石柱もその頃、建てられたのではないか? その先には、高さ二メートル五センチもする大 きな秋葉常夜燈が建っていた。 こちらは、江戸時代に火除けの神として信仰を集めた |

|

{左}国府立場茶屋跡 秋葉山の常夜燈で、寛政十二庚申(1800)に、国府村民達で建立したものである。 道はこの先、右へそして左にカーブ。 また、 右へそして左にカーブと、たいしたカーブではないが、進んで行くうち、何時の間にか国府町は終わっていた。 江戸時代には、 このあたりに立場茶屋があったようである。 今でも、古い家がちらほら残っていた。 その先に、白い土塀と石垣、そして、大きな樹木が見える。 |

|

{左}大社神社 近づくと、境内も広く、大きな樹木が繁茂している、立派な神社で、大社神社という。 百メートルに及ぶ石垣と白い土塀は、 寛政六年(1794)、近くにあった田沼陣屋(老中 田沼意次の所領)の石垣を移したもので、石垣は音羽川の上流から運んだ石で 築いた、とされるものである。 大社神社の社伝には、 「 天元、永観(978〜985)の頃、三河国国司、大江定基が、出雲大社 より大国主命を勧請し、社殿が造営されたが、それ以前に、何らか堂宇が存在した、と思わ |

|

{左}御油一里塚 れる。 江戸時代には、国府大明神といわれ、明治五年(1872)、国府村の総氏神となった。 」 と、ある。 道の右側の信用 金庫の駐車場の一角に、御油一里塚跡の標柱が建っていた。 その先の交差点は、姫街道の追分である。 姫街道は、東海道の 脇往還で、本阪道とも呼ばれ、ここ御油から、豊川、本坂、三ケ日、気賀を経て、天竜川の手前の萱場で、東海道に合する遠州 見附宿(磐田市)に至る約六十キロの行程だった。 |

|

{左}姫街道追分の道標 新居関を避ける女性たちが通ったことから、姫街道の異名がある。 交差点を渡った先の右側に中日新聞販売所があり、 その隣に、大きな常夜燈と二つの道標が建っているが、以前は道の反対の東側にあった。 左側の道標には、秋葉山三尺坊大権現道と、刻まれていて、遠州にある秋葉山への道標で、明治十六年の建立である。 右側の道標には、 國幣小社砥鹿神社道 是ヨリ汎二里卅町 (明治十三年建立)、と刻まれているが、砥鹿神社とは三河国一の宮 |

|

{左}秋葉山永代常夜燈 の砥鹿神社のことである。 秋葉山三尺坊は、三尺坊大権現(さんしゃくぼうだいごんげん)を祀る秋葉社と、観世音菩薩を本尊 とする秋葉寺(あきはでら、しゅうようじ)とが同じ境内にある神仏混淆(しんふつこんこう)の寺院で、人々には秋葉大権現 (あきはだいごんげん)や秋葉山などと呼ばれた。 道標の脇にあるのは、御油の人達が建てた秋葉山永代常夜燈で、右○○、 |

|

{左}御油(ごゆ)橋(旧五井橋) 左ほうらいじと、書かれている。 秋葉三尺坊は、剣難、火難、水難に効くという信仰で、江戸中期に大流行し、 一に大神宮、 二に秋葉山、三に春日大社 と、言われ、江戸中期から明治初期までに、各地で秋葉神社の勧請や常夜燈が造られた。 やがて、 音羽川に架かる御油橋(旧五井橋)が見えてきた。 小さな橋を渡ると、御油宿である。 御油宿に入ると茶屋町で、左側に、 若宮八幡社の石柱があるが、小さな社と一対の狛犬と桜の木があるだけである。 |

|

{左}茶屋町三叉路 その先の左側に古い家があり、その先は三叉路になっていた。 ここは、江戸時代には、宿場特有の鉤型(曲手)なっていたようで、左の家の向かいの空き地に、ベルツ博士花夫人のゆかり地跡とある。 ベルツ博士は、日本の医術の進歩に貢献したドイツ人で、草津温泉の効能を理解し、草津の温泉療法を世に広めたことで有名である。 花夫人は、ベルツ博士と結婚し、日本とドイツに暮らした。 ここは、花夫人の父、熊吉の生家で、江戸時代には戸田屋という旅籠 |

|

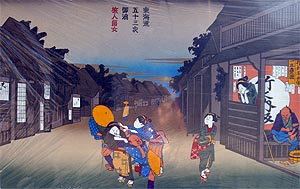

{左}広重の東海道五十三次御油宿 を営んでいた、という。 三叉路を直進すると、御油保育園があり、手前の広場に、高札場跡の表示板があった。 御油宿は、徳川幕府が慶長六年(1601)に開設した東海道と同時に誕生した宿場である。 三叉路を右折すると、当時は横町で、右側の空地は 問屋があったところで、安藤広重の御油宿絵のレリーフが建っていた。 広重の浮世絵は、太った招き女が小柄な男を強引に宿に引っ込もうとしている場面である。 天保十四年(1843)に編纂された、東海道宿村 |

|

{左}味噌屋の看板 大概帳によると、九町三十二間(1298m)の長さに、三百十六軒の家があり、旅篭が六十二軒と、旅籠の占める割合が高い。 旅籠が多かったので、旅籠の客引きが盛んで、このような光景がよく見られたのであろう。 突き当たったところは、宿場の中心の仲町で、江戸時代には本陣や定飛脚所などがあった。 味噌屋の看板があるが、今は営業をしていない。 歩いて行くと、イチビキ という味噌とたまり醤油の製造会社の駐車場の前に、御油宿にあった四軒の本陣 |

|

{左}御油宿本陣跡 の一つであったことを示す石碑が建っていた。 なお、御油宿には脇本陣はなかった。 また、残りの三つ本陣跡は確認できなかった。 道の右側に、イチビキの第1工場があり、漆喰壁の倉の脇に、旅籠大津屋の表示がある。 昔、大津屋という名で、飯盛り女を 多く抱え、右側の駐車場のあたりで、旅籠を経営していた。 ある時、飯盛り女五人が集団自殺してしまったことがあり、主人 はすっかり家業が嫌になり、味噌屋さんに転業した、という話が伝えられている。 |

|

{左}東林寺 味噌屋の創業は安永元年(1772)とあるが、当時の味噌作りは原始的なも のだったようで、明治時代 に、子孫の東大出が技術的な改革をしたのが今日に生きている、とあった。 中上町に入り、左手 にあのが東林寺で、ここに前述の五人の遊女の墓がある。 明治維新で、参勤交代が廃止、伝馬制や助郷制も、明治五年(1872) に廃止されると、御油宿は急速に寂れていった。 それに拍車をかけたのが、東海道線の敷設に反対し、忌避したことである。 御油、赤坂、 |

|

{左}連子格子のある家 藤川、岡崎、知立の五宿がこぞって反対したため、鉄道は海岸に沿って、蒲郡を通る経路に変更された。 この結果、宿場町は 壊滅的な打撃を受けたが、連子格子の家が多く残る、今日の街並みになった。 反対の理由は、汽車が通ると客が素通りしてし まう、機関車から火の粉が飛んで火事になる、等が言われるが、当時盛んになりつつあった養蚕の桑の葉が煙や灰でいたんで だめになるというのが真因のようである。 これで、御油宿は終わる。 |