鳴海宿から宮 宿

|

{左}鉾ノ木貝塚跡 鳴海宿の終りは、丹下町常夜燈であるが、隣に天正十五年の子安地蔵大菩薩光明の石柱があった。 鉾ノ木に入ると、右側は高台になっていて、その手前に一軒か二軒の家だけか建っている状態で、この先、三王山の先まで続いていた。 江戸時代の東海道は波が洗う海岸を行ったのだろう、と想像した。 すると、右側の多角なった原に、鉾ノ木貝塚の案内板が立っていた。 「 縄文時代早期から前期にかけての貝塚で、貝層はハイガイを主とし、縄文の荒い土 |

|

{左}千句塚公園の芭蕉の句が刻まれたレリーフ 器や薄手の細線文土器などが出土した。 上層部から出土した土器は鉾ノ木式と呼称される・・・ 」 と、説明にあった。 予想通り、太古は海だったのだ!! 五十メートル歩くと、右側の狭い道の入口に、正一位緒畑稲荷神社の石柱と千鳥塚の道標が建っていたので、右折して坂を上ると、千句塚公園と書かれたレリーフが現れた。 「 星崎の 闇を見よとや 啼く千鳥 」 と、いう芭蕉の句が刻まれている。 |

|

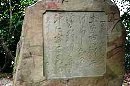

{左}千鳥塚 千句塚公園は芭蕉のこの句にちなむ命名で、左手は広場公園になっているが、直進すると、俳聖芭蕉の有名な千鳥塚があるのである。 といっても、ここからかなり急な坂だった。 五分足らずで坂は終り、その先の木の下に、千鳥塚があった。 この塚の高さ五十センチ位の小さな青ぽい自然石で出来ている石碑は、 松尾芭蕉が、貞享四年(1687)冬十一月、寺島安信宅での歌仙の巻が満尾した記念に建てたもので、碑の表面に千鳥塚、その下に、武城江東散人 |

|

{左}緒畑稲荷神社 芭蕉桃青 と、芭蕉直筆の文字で刻まれている。 裏面には、知足軒寂照、寺島業言、同 安信、出羽守自笑、児玉 重辰、沙門如風と、連衆の鳴海六俳人の名が見られる。 側面には、貞亨四丁卯十一月日と、興行の年月日が刻まれている。 芭蕉存命中の芭蕉塚は全国でもここしかない貴重なものということで、名古屋市の重要文化財になっている。 三王山の上部は広場になっていて、子供達が遊んでいた。 広場の北側には、緒畑稲荷神社があった。 少しの間、展望が開けた市内を眺めて、東海道に戻った。 |

| {左}三王山交差点 鳴海宿から宮宿までは七キロ足らずである。 名古屋は戦災で焼け野原になったと聞くし、伊勢湾台風でも大きな被害があったので、東海道はなくなってたと思っていたが、かなりの長い区間が残っていた。 戦災当時、緑区はまだ名古屋市でなく、焼失を免れ、南区あたりも区画整理がなく、道路拡張もハイピッチで行われなかったため、旧道が残ったらしい。 この先すぐの三王山交差点では県道59号線を横切り、直進すると山下西交差点で、右側から広い道が |

|

{左}天白橋 合流する。 その先少し上り坂になるが、天白川に架かる天白橋を渡ると、南区である。 天白川は、江戸時代にはすでに同じ名前だった。 東海道宿村大概帳には、天白川有と記されている。 東海道名所記には、同じ名前ではないが、田畠橋(でんばくはし)とあり、長さ十五間(約30m) と、書かれている。 天白橋西交差点を越え、赤坪交差点を渡る。 このあたりには古い家など歴史を感じるものはない。 |

|

{左}笠寺一里塚 東海道はその先で右にカーブし、道が細くなるが、その先の三差路の角に、笠寺一里塚が残っている。 直径十メートル、高さ三メートルの土盛りの上に、大きく育った榎(えのき)が生えていて、思ったより迫力がある。 東側だけが残り、反対側は大正時代に消滅した、という。 江戸時代には、このあたりが笠寺の立場で、茶屋があったところである。 茶屋は残っていないが、古そうな家は数軒残っている。 そこから五百メートル程行くと、右側の池の向こうに山門が |

|

{左}笠覆寺(しょうふくじ)本堂 あり、天林山笠覆寺という石柱が建っている。 右側の橋を渡り、楼門をくぐると、正面の本堂の前には赤いのぼりが林立していた。 笠寺観音として多くの参詣客を集めているが、正式の名前は天林山笠覆寺といい、本尊は十一面観世音菩薩像である。 本尊の十一面観音が笠をかぶっているので、笠覆寺あるいは笠寺の名で呼ばれて来た。 笠寺の地名は、寺名に由来する。 天平八年(736)の開基とされるが、現在地にきたのは、藤原兼平がお堂を建て、小松寺 |

|

{左}宮本武蔵供養碑と千鳥塚碑 から笠覆寺に改めた時である。 本堂にのぼり、お参りを済ませる。 笠覆寺の境内は広く参詣人も多い。 本堂の右手に、宮本武蔵供養碑と千鳥塚碑があった。 新免武蔵守玄信之碑と書かれた石碑は、百年忌の延亨元年(1744)のもので、 武蔵の孫弟子に当たる左右田邦後の子孫と門弟が建立したもので、ここに建てられた経緯は分からないが、 武蔵は尾張徳川家に仕官を願ったがかなわなかったという出来事はある。 隣に、芭蕉の千鳥塚碑が建っている。 |

|

{左}笠寺観音 多宝塔 名古屋の医師で俳人だった人が、芭蕉三十六回忌に建立したものなので、鳴海の句碑より、かなり遅い。 石柱には、良く読めないが、 「 星崎の 闇を見よや 啼千鳥 芭蕉翁 」 と、刻まれているようである。 本堂の左側に行くと、多宝塔があった。 建立の時期ははっきりしないが、江戸時代中期(1753)頃らしい。 その奥に、幾つかの句碑が建っている場所があった。 湿気が多そうなところで、文字がよく読めない。 その左側に、芭蕉の弟子だった鳴海の俳人、 下里知足の孫、鐵叟 亀世が、 安永弐年(1773)に建立した春雨塚と呼ばれる芭蕉の |

|

{左}春雨塚 句碑があった。 碑の表には、此の御寺の縁起の人のかたるを聞侍りて、とあり、 笠寺やもらぬ岩屋も春乃雨 芭蕉翁桃青 たびねを起す花の鐘撞 知足 かさ寺や夕日こぼるる晴しぐれ 素堂 大悲のこの葉鰭となる池 蝶羽 裏面には、 かさ寺や浮世の雨を峰の月 鐵叟 亀世 という句が刻まれていた。 |

|

{左}見晴台遺跡

境内には、多くの常夜燈や延命地蔵尊を始め、多くのお堂があった。 なお、笠寺一里塚を右に入って行くと、見晴台遺跡がある 。 案内板には、 「 このあたりから、熱田、御器所、名古屋と台地が続く土地で、旧石器時代から人が 住んでいたところで、台地の上に、幅四メートル、深さ四メートルの大きな濠がめぐらされ、集落が作られていた。 もっとも栄 えたのは、弥生時代後期から古墳時代前期で、これまでに百八十軒以上の竪穴住居跡が発見されている。 」 |

|

{左}笠寺商店街 、とあった。 寺の西門を出ると、大力餅の看板があり、その隣は地蔵堂である。 笠寺商店街のアーケードはあるが、門前町のような通りだった。 商店街を抜けると、笠寺西門交差点に出た。 広い道の左に笠寺の由来の石碑が建っていた。 交差点を越え、その先の名鉄の踏み切りを渡って、すぐ右折し、狭い道に入る。 これが東海道で、ここからしばらく、 車の少ない道が続く。 ここから呼続で、道案内の旧東海道の道標が新しい。 それはそのはず、宿場制度 |

|

{左}呼続(よびつぎ)道標 四百年を記念し、造られたものである。 呼続という地名は、宮の宿より渡し舟の出港を呼びついたことからといわれるが、 江戸時代 は、四方を川と海に囲まれた、陸の浮島のようなところだったらしく、巨松が生い茂っていたことから、 松の巨嶋(こじま)と呼ばれた、とある。 しばらく行くと、左に入る道があり、突き当った右側に、富部神社があった。 慶長八年に津島神社の牛頭天王を勧請し、創建された神社だが、松平忠吉(徳川家康の四男)の病気快癒により、 |

|

{左}富部神社 百石の所領を拝領し、本殿、祭文殿、回廊が建てられた。 本殿は、一間社造、桧皮葺き、正面の蟇股、破風、懸がい、等は桃山様式を伝えており、国の重要文化財に指定されている。 祭 文殿も回廊もほとんど当時のまま残っている。 明治維新の 神仏分離で、神宮寺は潰され、神社もその目に遭いそうになった が、素盞鳴命(すさのうのみこと)を祀るということで、難を免れた、という。 |

|

{左}桜神明社 街道に戻ると、道の右側に、桜神明社ありの案内があるので、右の小道に入り、道なりに歩く。 狭い道なのに、両側の家には 車が駐車している。 桜神明社は、名鉄踏み切り手前の左側の木が茂る奥にあった。 五世紀に築かれた、直径三十六メートル、 高さ四メートル五十センチの古墳の上に、社殿が造られていた。 街道に戻ると、左側に、名古屋十名所と書かれた石柱と赤い鳥 居があった。 石柱は大正時代に建てられたもので、清水稲荷神社である。 |

|

{左}清水稲荷神社境内 中に入って行くと、羅漢様かどうかわからぬが、石仏が至る所に置かれていた。 表情も違い、面白かった。 弘法堂もあったので、お稲荷さんにあるのは何故と思ったが、西隣にある長楽寺の鎮守、清水叱尼真天 が安置されている、とあったので、 豊川稲荷と同じ、寺系の稲荷なのである。 境内には、鶏が放し飼いになっていて、餌をくれると思ったのか寄ってきた。 江戸時代、東海道が通っていた呼続浜は、潮騒が磯を洗い、大磯の名を残す。 ここで作られた |

|

{左}誓願寺 塩は塩付街道を通って、小牧や信州に運ばれた、と、宿駅400年記念石碑に書かれていた。 塩付小学校を過ぎ、車道を横断し進む。 左にあった誓願寺は、民家と変わらない造りの家だった。 また、街道から左に少し入った白毫寺は、元亀弐年(1571)の創建と伝えられる寺院である。 建物はそれほど古いものではないが、門前の楠は、名古屋市の保存木に指定されている。 昔、このあたりは、あゆち潟と呼ばれ、知多の浦を望む景勝地であった。 |

|

{左}年魚市潟勝景碑 誓願寺の門前に、年魚市潟勝景と、刻まれた石碑があった。 万葉集には、 『 桜田へ 鶴鳴き渡る 年魚市潟 潮干にけらし 鶴鳴き渡る 』 『 年魚市潟 潮干にけらし 知多の浦に 朝漕ぐ舟も 沖に寄る見ゆ 』 と歌われ、歌の枕詞に使われる名勝だった。 愛知県名は、上記の歌の年魚市潟に由来するといわれ、あゆちがあいちに転じたと、 愛知県史にある。 しかしながら、家が立ち並び、海は遠くなってしまっ |

|

{左}湯あみ地蔵

たので、その風景を想像することは難しかった。 このあたりは、東海道が南北に、これと交差して、鎌倉街道が横切っている。 街道の右手に地蔵院があり、湯あみ地蔵といわれ、湯をかけて拝むと願いがかなう、という言い伝えが残る。 江戸時代の公家、土御門泰邦は、陰陽家で、宝暦の改暦の当事者であるが、宝暦十年(1710)に江戸に下った際の紀行文、東行話説には、東海道宮の渡しの呼続の浜を、 「 松風や 夜寒の里に なれていた つるは千年を ゆびつぎの浜 」 と、詠んでいる。 |

|

{左} ブラザー工業(瑞穂区神穂町) 少し先から坂道に変わった。 江戸時代には、山崎の急坂と呼ばれ、もっと急な坂であったようである。 山崎の立場茶屋が建ち 、かなりの賑わっていた、とあるが、今は住宅地になっている。 やがて、山崎川にかかる橋を渡るが、橋のたもとに、山崎橋と 刻まれた橋標が残っていた。 橋を渡り、道を左折して進むと、左に名四国道事務所、右にブラザー工業の建物が見えてきた。 残っていた東海道は、神穂1丁目で終り、国道1号線に合流してしまった。 |

|

{左}東海道線の踏切 国道が通る交差点は松田橋で、国道1号と都市高速道路とが交差し、交通量は多いが、陸橋があったので、安心して渡れた。 しばらく、国道を歩き、右手のトヨトミの大きな広告塔のところで、国道は 坂道になり、陸橋である。 東海道はここで、国道と別れ、左側の小道を下ると、東海道線の踏み切りがあり、電車が目の前を通り過ぎていった。 通過を待って、東海道線を越えると、その先の左側に、石仏を納めた小さな社があった。 |

|

{左}宮宿の案内板 その先は小高くなっているところは、熱田橋である。 橋を渡ったところは宮縄手と呼ばれ、昔は松並木だったようだが、今は木は一本も残っていない。 このあたりには、数軒古い家が残っていた。 名鉄の鉄橋の下を通り抜けると、右側の三角地に、宮宿の案内板が建っていた。 このあたりに、伝馬町一里塚があったようであるが、どこなのが分からなかった。 少し歩くと、道の左側の建物の前に、裁断橋と書かれた橋柱のようなものがあった。 江戸時代には、 |

|

{左}広重の東海道五十三次宮宿 建物の手前に精進川が流れていたが、そこに架かる裁断橋が宮宿の江戸側の入口だった。 しかし今は暗渠になり、川は見えない 。 宮宿は、海道一の宿場といわれ、熱田社(神宮)の門前町であることに加え、佐屋、美濃、木曽の諸街道への追分だったことか ら、江戸後半には、二千九百軒を越える家があり、人口も一万人を越えた。 宿内には、本陣が二軒、脇本陣が一軒、旅籠は実に 二百四十八軒もあった。 安藤広重の東海道五十三次宮宿には、七里の渡し |

|

{左}姥堂 の風景が描かれている。 江戸時代、裁断橋を渡ると、左側に姥堂があった。 姥堂は、延文三年(1358)、法明上人により創建さ れたといい、古い。 熱田社から移された、と伝えられる本尊の姥像は、高さが八尺の坐像で、オンバコさん 、と呼ばれた大きな もので、奈良の大仏を婿にとる! と、江戸時代の俚謡に歌われた。 東海道筋にあることから、お参りに寄る旅人が多かった、 と伝えられるが、昭和二十年三月の名古屋大空襲で、建物も仏像も燃失してしまい、 |

|

{左}復元された裁断橋 現在の姥堂はコンクリートの建物である。 また、現在祀られているのは、平成の作の仏像で、四十センチ位の小ぶりのもののよう である。 川が暗渠化された後、姥堂前に、三分の一のスケールの裁断橋が造られた。 裁断橋は、熱田神宮の社人が罪を犯した 時、この場所で裁断されたことに由来する。 小田原合戦に出陣し、亡くなった息子の供養のため、橋の架け替え事業を行った母 親が、橋の擬宝珠に刻んだかな文字の碑文が母の子を思う心伝わるものとして、 |

|

{左}徳川家康幽閉地 裁断橋を有名にした。 現在、擬宝珠は、市の博物館に保管されている。 左側にあるのは、打ち棄てられていた裁断橋の橋桁の 一部である。 また、右奥には、都々逸(どどいつ)の発祥の地の碑もあった。 その先の交差点を左折し、三つ目の交差点を右折 すると、左側の白いブロック塀の上に、徳川家康幽閉地とある。 天文十六年(1547)、徳川家康が六歳の時、織田信秀(信長の父) に人質に出され、熱田の豪族、加藤順盛の屋敷に幽閉され、このあと、那古屋城 |

|

{左}亀屋芳広 内にも幽閉され、天文十八年(1549)一月、竹千代八歳の時、岡崎城に戻されたが、再び、今川家の人質として、駿府に送られた。 街道に戻ると、鈴之御前社があった。 東海道を進むと、南西の内田橋を通る大きな道が現れ、その先に、伝馬町商店街のアーケードが見えるが、横断歩道がない。 右手の伝馬町交差点を経由し、対面の道に入ると、左側に亀屋芳広があった。 名古屋では、名が通った和菓子屋の一つである。 そのまま、歩いて行くと、三叉路に |

|

{左}美濃路(佐屋道)追分道標 突き当たる。 東南隅の民家の片隅に、字が消えかかっている道標があるが、東海道と美濃路(または佐屋道)の追分を示すもので、 七里の渡しを利用しない人は右折して、佐屋街道か美濃街道に向かった。 寛政弐年(1790)に建てられたもので、道標の 北 と刻まれた下には、「 南 京いせ七里の渡し 是より北あつた本社弐丁 道 」、 東 の下には、「 北 さやつしま 同みのち 道 」 、 西 には、「 東 江戸かいとう 北なこやきそ 道 」 、とあり、南側に 「 寛政2庚戌年 」 と建立された年号が刻まれている。 |

|

{左}ほうろく地蔵 突き当たりある小さな社には、ほうろく地蔵が祀られている。 ほうろくを売りにきた商人が、天秤の重石の代わりしていた地蔵を捨てて行ったのを地元の人々が祀ったものである。 東海道は左折し、少し歩くと国道247号に出る。 東海道はここで、斜めに国道を横断する形になっていた。 近くの歩道橋に上ると、反対側の道が見えた。向こう側に渡ると、古い建物の畳屋があった。 その先の蓬莱陣屋の脇を斜めに通る細い道が東海道である。 |

|

{左}蓬莱陣屋 このあたりに熱田奉行所(陣屋)があった。 宮宿には本陣が二つあり、赤本陣と白本陣と呼ばれたが、赤本 陣は陣屋の北にあり、二百三十六坪の規模だったが、空襲で消滅してしまっている。 道の角の蓬莱陣屋は、明治六年創業の老舗 割烹である。 なお、白本陣は伝馬町に、脇本陣は渡しの前にあった、と記録にあるが、場所は確認できなかった。 陣屋の角を 曲がり、細い道を歩くと、右側にモダンな寺がある。 名古屋市は戦後、神社の墓地 |

|

{左}宝勝院 を東山平和公園に集めるという政策を採ったので、市内中心部の大部分の寺には墓地がないのである。 建物も戦災にあったことから、コンクリートの建物が多く、この宝勝院も寺と思えぬ建物だった。 建物の前に、 「 承応三年(1654)頃〜明治二十四年(1891)まで、七里の渡しの常夜燈の燈明は当寺が管理していた。 」 、という説明板があり、 これだけがこの寺の歴史を語っているように思えた。 程なく、掘川の岸にある宮の渡し公園に到着である。 昭和五十 |

|

{左}宮の渡し公園 八年、江戸時代の七里の渡しの跡地に往時の宮宿を想い起こすよすがとして、建設された公園で、時の鐘を鳴らす鐘堂が 建っていた。 延宝四年(1676)、尾張藩二代目、徳川光友の命により、熱田蔵福寺に設置された鐘で、その正確な時刻は住民や 七里の渡しを利用する旅人に重要な役割を果たした。 昭和二十年の空襲で、鐘楼は焼失したが、鐘は損傷もなく、蔵福寺に現在 も保存されている。 その先には、七里の渡しの石柱と常夜燈が建っていた。 |

|

{左}七里の渡し 常夜燈 常夜燈は、寛永二年(1625)、熱田須賀浦太子堂に建立されたが、その後、承応三年(1654)に現位置に移り、宝勝院に管理が委ねら れた。 寛政三年(1791)付近の民家からの出火で焼失し、成瀬正典によって再建されたが、その後荒廃し、現在のものは、昭和三 十年に復元されたものである。 桑名に渡る渡しは、慶長六年(1601)に、東海道の宿駅制度が制定され、桑名宿と宮宿間は、海路 七里の渡船と定められた。 渡船は、大きな船から小さな舟まであり、潮の |

|

{左}七里の渡しの船着場 満ち引きや海流の変化により左右され、三時間から四時間かかったようである。 また、往々にしてしけにあって欠航することが あった。 こうした場合や船便を苦手にする人は陸路をとった。 それが佐屋道で、先程の道標から北に道をとり、現在の新尾頭 町から西へ向かい、幾つかの川を渡って、佐屋へ出て、そこから、舟便で木曾川を下って桑名へでるルートである。 七里の渡し の船着場跡には、当時を再現した船着場があった。 |

|

{左}熱田荘 公園の前の道の反対に、熱田荘という建物とその右側に、江戸時代に脇本陣格だったという旅籠の建物が残っていた。 道路の変 化や都市の近代化に加え、名古屋大空襲と伊勢湾台風が、宿場の破壊を強め、この二つの建物以外は、街道としての面影は皆無だ った。 以上で、鳴海宿から宮宿の歩きは終了である。 折角なので、宮宿の繁栄をもたらした熱田神宮に向かう。 途中の伝 馬町交差点の南西に、室町六代将軍、足利義教が、富士遊覧の帰りに滞在 |

|

{左}円福寺 し、連歌会を催したという円福寺があった。 交差点を越え、右折し、その先で左折し、進むと、右側の少し小高いところに、林桐葉 旧宅という表示板があった。 林桐葉は、松尾芭蕉の弟子というか、スポンサーのような存在で、鳴海で酒作りをしていた下里千 足を芭蕉に紹介したのも彼であり、貞享四年(1687)には、熱田三歌仙を編纂している。 松尾芭蕉が、貞享元年(1684)冬、野ざら し紀行の際に立ち寄り、句会が実施されたが、その後もしばしば訪れている。 |

|

{左}熱田神宮 熱田神宮は、「 日本武尊が東国平定の帰路に尾張へ滞在した際に、尾張国造の娘、宮簀媛命と結婚し、草薙剣を妃の手許へ残 した。 日本武尊が能褒野で亡くなった後、宮簀媛命は熱田に社地を定め、その剣を奉斉鎮守したのが始まり。 」と言われる。 宮宿の名は、ここから生じたが、今でも鬱蒼たる社叢や広大な神域を持ち、荘厳で風格が漂っている。 熱田神宮は、地元では 熱田さんと呼ばれているが、初詣の人出は東海一である。 |

|

{左}蓬莱軒神宮南門店 お参りを済ませると腹もすいたので、先程の林桐葉旧宅の隣にある、蓬莱軒神宮南門店という、うなぎやさんに行った。 名古屋 名物になった、ひつまぶしを考案した、あつた蓬莱軒の出店で、もとは熱田社の中にあったが、ここに移転したものである。 本 店は、先程の蓬莱陣屋で、料亭という形になっているので、気楽に入るにはこの店がよい。 夜の営業を始めたばかりの時間なの に混んでいた。 ひつまぶしは、備長炭で焼き上げたうなぎに、独特のたれで味 |

|

{左}ひつまぶし をつけ、短冊状に切り、おひつに盛ったもので、しゃもじで、おひつを四等分して、うなぎを御茶碗に盛り分け、 一膳目はそのままに、さっぱり薬味で二膳、独特のだしをかけて茶漬けで三膳目を食べ、四膳目は好きなように食べるというもので、もともとは当店の賄い料理だったらしい。 量が少ないかと思ったが、食べてみると、適量だった。 池鯉鮒宿から七里の渡しまで、十八キロ程なので、一日のコースであるが、見どころもあるので、二回に分けて歩いた。 |