坂下宿から土山宿

|

{左}伊勢街道名所図会 いよいよ東海道の難所といわれた鈴鹿峠に向かう。 身代地蔵の前を足速に通過し、山中橋を渡り、 少し歩くと、国道1号線に合流する手前の右側の民家の前に、大道場岩家十一面観世音菩薩 と書かれた石柱が建っていた。 江戸時代の伊勢街道名所図会の坂下宿の中に、 崖下に、観音堂があり、その脇に、滝が落ちている絵が描かれている。 岩屋観音あるいは清滝の観音というものである。 民家の左側を通り抜けると薄暗い林になり、石仏や石碑が並んで |

|

{左}岩屋観音堂 いた。 石段を上って行くと、崖の下に木で作られた社があった。 岩屋観音堂である。 左側にはちょろちょろという程度であったが、滝が流れていた。 蛇でも出てきそうな陰気な場所なので、お参りを済ますと、そこくさと退散。 街道に戻ると岩屋観音の前で、国道1号の下り線に合流する。 少し先右側にある東海自然歩道の道標には右に上る表示があるが、旧東海道は国道1号を歩く表示になっている。 東海自然歩道は林の中を国道に平行して歩くが、 |

|

{左}東海自然歩道の道標と片山神社の石柱 その先で、国道と合流する。 従って、この区間は国道でも東海自然歩道でも好きな道を歩けばよいだろう。 国道を五百メート ルほど歩くと、右側から東海自然歩道の道は降りてきて、国道に合流した。 鈴鹿川の橋の手前で、東海道は右に入る。 その先 に東海自然歩道の道標があり、左側に片山神社の石柱が建っていた。 左にせせらぎの音を聞きながら、暗い杉林を歩いて行く。 その先の道の左下に小さな社があった。 左右は杉林で、谷川が流れていて、 |

|

{左}片山神社の石柱と鳥居 じめじめしている。 このあたりは、東海道が開設された時、坂下宿があった所だといわれ、古町という地名が残っている。 慶 安三年(1650)九月の大洪水で、ここにあった坂下宿が壊滅的な被害に遭った。 山川、田畑、民家が全て頽廃したため、翌年の 慶安四年に十町(1km余)ばかり下の先程通過した場所に移転し、復興したのである。 細い上り坂の路を行くことしばし、小さ な石橋を渡ると、片山神社の石柱と鳥居があるが、延喜式内社片山神社である。 |

|

{左}延喜式内社片山神社 江戸時代には鈴鹿大権現とも呼ばれた神社である。 神社にお参りしようと思い、石段を上っていったが、火災にあったのか、 あったと思われるところには、土台とした敷石があるだけで、奥まったところに極めて小さな社があるだけ。 その前に建つ石柱には牛頭王 下町中と刻まれていた。 その近くの大きな常夜燈は、文化十二年の建立である。 石段を下りた鳥居の周りには、天保七年や文化十二年の常夜燈が建っていた。 更に、坂に沿って幾つかの |

|

{左}鈴鹿流薙刀術発祥の地碑 常夜燈が並んで建っていて、鈴鹿流薙刀術発祥の地の碑もあった。 今や、廃墟化しかねない神社であるが、東海道の往来が盛ん だった時代には、多くの参拝があったのだろう。 東海道はこの神社から八丁二十七曲がりと呼ばれた鈴鹿峠越えが始まる。 片 山神社の鳥居を右折すると、急坂を登る道になるが、薄暗い杉林の中で荘厳な雰囲気があった。 曲がりくねった山道は、途中に 一部だけ石畳が残るが、大部分はコンクリートで補強している。 道はかなりの |

|

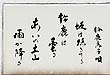

{左}急坂を上る 急坂だが、登って行くと、頭上に、国道の橋桁が見えてきた。 その下をくぐり登っていくと、国道の横に出て、そこには、広場 があり、東海自然歩道の大きな看板が立っていて、坂下から鈴鹿峠までは2.1kmで、35分とあった。 看板の横に、鈴鹿峠 の上り口があるので、上り始めた。 ここは石段になっていて、左側に芭蕉句碑が建っていた。 「 ほっしんの 初にこゆる 鈴鹿山 」 西行法師は公家の地位を捨てて旅にでたが、鈴鹿峠では、その心情を歌に詠んでいる。 |

|

{左}芭蕉句碑 「 鈴鹿山 浮き世をよそに ふり捨てて いかになりゆく わが身なるらむ 」 芭蕉は、西行法師の上記の和歌が頭にあって、上記の句を詠んだのではないだろうか? 鈴鹿峠を越える始めての官道は、阿須波 道と呼ばれ、平安時代の仁和弐年(886)に開通した。 当時の鈴鹿越えは、ぶっそうだったようで、山賊にかかわる伝承が多く残っ ている。 ややゆるい坂を上り、ひと汗かく頃には雑木林に出る。 道脇から下を覗きこむと、国道1号線の上下二本の道がルー プになっている様子が見られた。 また、それを覆う樹木も前回見た黄緑から濃い |

|

{左}東海自然歩道の道標 緑に変っていた。 雑木林から杉林に変り、しばらく上ると、突然、平らな道になった。 どうやら、上りは、終わったようであ る。 これで鈴鹿は越えたのか? あっけない幕切れである。 ここには、東海自然歩道の道標があった。 道標には、左折する と、田村神社跡10m、鏡岩150mとある。 思ったより早く峠を越えたので、鏡岩に寄り道することにした。 田村神社跡に は、石柱が建っているだけだが、田村神社は、明治三十九年の神社合祀令により、先程訪れた |

|

{左}大橋屋旅館(旅籠 伊右衛門鯉屋) 片山神社に合祀されてしまったのである。 鏡岩への道は、きちんと手入れされている杉林の中を歩いて行くのだが、道として作 られていないので、道は、ところどころの杉に紐が結ばれているのを目印に歩いた。 鏡岩は絶壁にちょこんとある大きな石で、 縦二メートル三十センチ、 横二メートルの大きさで、石質は硅石である。 大きな岩でかっては鏡のように光っていたので、登っ て来る旅人の姿が映り、それを見て、盗賊が旅人を襲った、という伝説があり、 |

|

{左}鏡岩 鬼のかがみともいわれた。 鈴鹿峠が難所だったのは、こうした山賊の存在も大きな要因の一つだったのだろう。 山賊の気分に なって、岩から身を乗り出すと、国道を走るトラックの姿が見られた。 先程の道を戻るのだが、細い道が分岐しながら続いてい るので、中間地点に、道標がないと迷ってしまいそうと思った。 街道に戻り、そのままを進むと、急に明るい場所に出ると、 |

|

{左}いくつもの道標と東海自然歩道の大きな案内板 界 右滋賀県近江の国 左三重県伊勢の国、と書かれた石柱があった。 鈴鹿峠は海抜三百七十八メートルで、伊勢国と近江国との 国境である。 東海道の最後の難関の鈴鹿越えを果たしたのだ!! その先には、歴史の道東海道土山宿・現在地土山町山中、と いう道標やら、東海道の石柱など、いくつもの道標と東海自然歩道の大きな案内板があった。 江戸時代には、松葉屋、鉄屋、伊勢屋、井筒屋、堺屋、山崎屋の茶屋が建ち並び、旅人で賑わっていた、という。 |

|

{左}茶摘みを待つ茶畑 現在でも、茶屋の石垣が残り、当時の面影を感じることができるとあったが、茶屋がどこにあるのか分らなかった。 このあたり 一帯に、茶畑が広がっていて、茶の刈り取りを待っていた。 茶畑で採れるお茶は、土山茶といい、葉は厚く、二番煎じ、三番煎 じでも、美味しくいただけるお茶だ、という。 土山町は、今回の合併で、狸で有名な信楽町、甲賀忍術で有名な甲賀町、水口宿 のある水口町などと、一緒になって、甲賀市になった。 少し歩くと、巨大な石積みの |

|

{左}万人講常夜燈 常夜灯が見えてきた。 万人講常夜燈といわれるもので、重さ三十八トン、高さは五メートル四十四センチもある存在感のある 常夜燈である。 二百七十年前に、四国金比羅神社の講中が建てたものだが、旧山中村高畑山天ケ谷産の粗削りの大きな自然石を そのまま使って、山中村を始め、坂下宿、甲賀谷の人 三千人が結集して作られたものと伝えられる。 常夜燈は、東海道沿いに 立っていたが、国道トンネル工事のため、現在地に移されたのである。 |

|

{左}取り残された感じの鳥居と常夜燈 転ばぬよう気を使いながら、下って行くと、一軒の民家の前で、トンネルを抜けて来た国道に合流してしまった。 道の反対側に 、ラーメン屋があったが、土山宿到着までに見たただ一軒のお店だった。 両側に点在する家を見ながら、坂を下ると道の右側に、 鳥居と常夜燈が見えた。 横断歩道はないので、車に気をつけながら、国道を渡り、反対側に渡り、近づいてみると、鳥居と常夜 燈は、畑の道に伸びていたのが、国道工事で道から外れた感じになっていた。 |

|

{左}山桜咲く この先に神社があるだろうと思い、国道と別れ、右の道に入ったが、右側は山で、左側は田植え前の田圃である。 少し歩いた左 側の家の庭には、山桜だと思うが、白い花が咲いていた。 その先でT字路に突き当たったので、左折し、国道に戻ったが、途中 には、神社はなかった。 あの鳥居はどこのもの? 山中の交差点の周りには、家が多かったので、旧山中村の中心はここだった のだろう。 馬頭観音と二体の像が並んでいる道祖神のような石仏があった。 |

|

{左}熊野神社 国道を横断し、道の左側を移った。 しばらく歩くと、左手に、熊野神社の石柱と鳥居が建っていた。 お参りしようと中に入っ て行くと、道の両側と正面に網がある。 侵入禁止なのかと思ったら、鹿が入るので気をつけてという、注意書きがあった。 指 図に従って、網をくぐり、更に進むと、広い境内に出た。 社殿は新しいものだった。 山里で農業をやるのはいろいろな苦労が あるのだなあ、と思いながら、街道に戻った。 国道をしばらく歩くと、左側の小山が国道にせり |

|

{左}十楽寺南無阿弥陀仏碑 だしてくるあたりに、近江山中氏発祥の山中城があったようである。 山中氏は、鎌倉時代の嘉禄二年(1226)、橘中務丞俊信が、 鈴鹿山脈の山賊を退治した功績で、山中村地頭と鈴鹿山盗賊追捕使に任じられたことが始まりで、地名をとり、山中氏と称した。 その先の左に入る細い道が東海道であるが、数軒残る集落を過ぎると終わってしまった。 国道を歩くと、十楽寺の標識の脇 に、南無阿弥陀仏の石碑があった。 十楽寺の建物は新しいが、境内の常夜燈は |

|

{左}鈴鹿馬子唄碑 天保三年とあるので、歴史はあるのだろう。 道の右側に渡ると、最近建てられた一本松緑地という石碑があり、右手には川が流れていた。 国道をそのまま歩くと、右側に狭い道があるので、入って行き、小さな橋を渡ると、小公園があった。 「 東海道 鈴鹿 山中 」 の石碑と石灯籠があった。 右側には、「 坂は照る照る鈴鹿は曇る あいの土山雨が降る 」 と刻まれた鈴鹿馬子唄の大きな石碑があった。 公園には、休憩できる東屋(あずまや)があったので、 |

|

{左}第二名神高速道路の高架橋 持参したお菓子を食べ、お茶を飲み、しばし休憩。 東海道は、右手にあるまごうたはし(馬子唄橋)の手前を左折して、細い道に入る。 少し先の右側に地蔵大菩薩の常夜燈と祠が建っていた。 民家がなくなると両側は田圃で、すでに田植えは終えた苗が強風に揺れていた。 工事中の第二名神高速道路の高架橋の下をくぐる。 その下に、滋賀県知事による滋賀県工事第1号という記念碑があった。 しかしこの高架橋は,巨大な何と高いことか?! |

|

{左}山中一里塚公園 その先で、国道と再び合流した。合流したところに、小公園があり、山中一里塚公園の標石があった。 江戸から百九番目の一里 塚跡である。 江戸時代、東海道は、ここから土山宿までの間、左右に蛇行しながら続いていたようである。 国道1号線が、そ れを突っ切るよう一直線に敷かれてしまった結果、旧街道部分は畑になったり、原野に戻ったりして、今や跡形もなく失われてし まっていた。 公園内に、 「 いちゐのくわんおん道 」 と、刻まれた道標があった。 |

|

{左}櫟野(いちいの)観音道道標 いちゐのくわんおん道 は、現代人には、読めない詠み方だが、櫟野(いちいの)観音道のことである。 側面には、 「 盡十方 (つくすとも) 世にはえゆきや 大悲心 」 と、いう虚白の句が刻まれている。 観音道は、東海道から 分岐し、旧神村、旧櫟野村に至る道で、大原道とも、呼ばれた。 傍らの説明板には、 「 ここはその道の追分で、南西に伸び て、第二名神高速の橋脚に向かってあった。 」 、とあるが、道路工事の都度、古い道が消えていく現状をまのあたりにした思 いである。 |

|

{左}馬子唄の碑と馬と馬子の石像 更に、奥まったところには、馬子唄の碑と馬と馬子の石像があった。 ここからしばらくの間、国道1号線を歩く。 風は相変わ らず強いが、気温は少しづつ高くなってきた。 東京まで437kmの国道標識あたりから、道は左へカーブし下っていく。 右 側に民家が見え始めると、猪鼻の信号交差点があるので、右に下る道に入ると、道脇に若宮神社の石柱が建っているが、江戸時代 は猪鼻村だった。 道を降りたところで左折すると、東海道は、わずかだが残っている。 |

|

{左}猪鼻村旅籠中屋武助 右側の浄福寺の先に、緑に覆われた家があり、緑の間から、旅籠中屋跡の石柱がちらりと見えた。 こんなところに旅籠があった のだ、と、正面からみると、つつじの間から、明治天皇聖蹟碑が見えた。 表札には、猪鼻村旅籠中屋武助とあり、明治天皇が立 ち寄られた休憩されたところのようである。 その先は、S字のカーブで、上りきると国道にまた合流した。 国道を下ると、や がて、左前方に町が見えてきて、 「 道の駅 あいの土山1㎞ 」 の表示板があった。 |

|

{左}白川神社御旅所 右側に細い道があったので入ると、白川社の石柱があり、鳥居の先には、小さな社が二つと白川神社御旅所の石柱が建っていた。 道の脇の南土山案内板によると、 「 国道の右側を下りた小道が江戸時代の東海道で、その先でなくなっている。 また、蟹塚がある。 」 と、あったので、もう一度、国道まで戻り、道を横断した右側を下りると、細い道があるので、その道に入る。 少し行ったところで、右側の林に下り、じめじめした地面を歩くと、谷川の向こうに、 |

|

{左}蟹塚 蟹塚と書かれた石碑があり、説明板には 「 平安時代、蟹坂に大きな蟹が出て旅人を苦しませていた。 それを聞いた京の僧、恵心僧都が、現地に赴き、往生要集を唱えると、蟹の甲羅はバラバラに砕け散った、という話が残る。 」 とあった。 先ほどの案内板まで戻り、先を歩く。 ここから土山宿までは、八百メートルほどの距離である。 街道を進むと、正面に工場があるが、工場に挟まれた道を通り抜けると、小さなトンネルがあり、そこをくぐると正面に駐車 |

|

{左}蟹坂古戦場跡 場が見えてきた。 五十メートル程歩くと、右側に、大小の碑があり、小さい石柱が蟹坂古戦場跡碑である。 その脇の案内板は、「 天文十一年(1542)、伊勢の北畠具教(とものり)は甲賀制圧を目指して軍を進め、 一隊を割いて鈴鹿を越えさせ、山中城を攻めさせた。 山中城主の山中秀国はよく戦って北畠勢を敗走させた。 これを知った北畠氏は一旦兵を引かせたが、すぐに軍を増強させて、再び山中城攻略にかかった。 山中氏は近江守護の六角定頼に援軍を |

|

{左}田村橋 乞ったので、ついに、北畠と六角の大戦争になった。 一万二千人の北畠軍に対し、一万に満たない山中、六角連合軍はよ く戦い、ついに北畠勢を敗走させ、北畠氏の甲賀進出を阻止した。 この合戦の主戦場がここ、蟹坂である。 」 とあった。 この先の会社駐車場と左側の田圃に挟まれた道を直進すると、田村川に突き当たった。 田村川を渡れば土山宿である。 安藤広重の東海道五十三次 土山宿で、雨の中、笠を目深にかぶり、合羽を羽織った大名行列の |

|

{左}広重の東海道五十三次 土山宿 一行が、背を丸めながら、増水した田村川の板橋を渡り、田村神社の杜の中を宿場にむかう構図で描いている。 江戸時代には、土山は雨が多い土地柄という印象が強かったようで、上記の絵でも、雨の情景が描かれている。 土山宿は江戸から四十九番目の宿場で、田村川板橋から西の松尾川(野洲川)まで、二十二町五十五間(約2.5km)の細長い宿場だった。 田村川に架かっている海道橋は平成十七年七月に竣工したもので、当時の板橋を再現したという |

|

{左}田村川 ものだが、当時の板橋は、巾2間1尺5寸(約4.1m)、長さは20間3尺(約37.3m)だったようでで、橋を渡ると、右側 に橋番所があり、橋のたもとには、高札場があったようである。 「 板橋が架けられたのは、安永四年(1775)で、それ以前の東 海道は、川の手前で左折して、国道1号にでる道で、国道の約五十メートル先で、田村川を徒歩で渡り、道の駅「あいの土山」の 先の左側の道に合流していた。 」 、とあった。 国道にでるまでの道はあるが、その先から |

|

{左}田村神社の二の鳥居 田村川まではなくなっている。 東海道は、橋の完成により、安永四年(1775)からは、田村川橋を渡って、田村神社の境内に入り、 神社の参道で直角に曲がり、土山宿へ向かった。 街道を歩くと、右側に、田村神社の二の鳥居、常夜燈、狛犬が並んで建っている。 折角の機会なので、参道を歩き、田村神社に向かう。 田村神社は、平安時代の弘仁十三年(822)の創建と伝えられる古い神社で、 蝦夷征討で功績のあった坂上田村麻呂と嵯峨天皇、倭姫命を |

|

{左}田村神社拝殿 祀っている。 鬱蒼たる樹林に囲まれた参道を歩いていくと、正面に見えるのが拝殿である。 東海道名所図会には、 「 祭神、 中央、将軍田村麻呂、相殿、東の方、 嵯峨天皇、西の方、鈴鹿御前 」、とあり、 「 当社旧記に所見なし 」 、と記されて いる。 神社の生い立ちには、異説があり、「 垂仁(崇神)天皇の御代(紀元前47年)に、鈴鹿大神として、倭姫命を祀ったこ とが創始、その後、弘仁十三年(822)、嵯峨上皇が坂上田村麻呂の霊を鈴鹿社に合祀して、 |

|

{左}田村神社太鼓橋 社号を田村神社と定めた。 」 、というものである。 東海道名所図会の 「 当社旧記に所見ナシ」 はそのあたりをついてい るのだろう。 拝殿を過ぎると、禊場から流れてきた川を渡る厄落とし太鼓橋があった。 弘仁元年(810)、坂上田村麻呂が嵯峨天 皇の勅を奉じて鈴鹿の悪鬼を討伐したことから、厄よけの神として有名のようである。 本殿は、元文四年(1739)に焼失した社殿 を再建したもので、築後二百六十年以上になるという。 向拝に、牡丹と孔雀、そして、 |

|

{左}かにが坂飴の店 鳳凰を彫刻されている。 参拝を済ませ、二の鳥居まで引きかえす。 国道1号に面した一の鳥居までの参道の永夜燈と刻まれた 四つの燈籠は文政十二年のものである。 鳥居を出て、国道の横断歩道橋を渡ると、左側に、かにが坂飴を書かれた看板の店があ った。 恵心僧都が、蟹の供養をするために村人に石塔を建てるよう願い、また、蟹の甲羅を模した飴を作り、厄除けにするよう 言い残した、という飴が、かにが坂飴である。 かにが坂飴は、今でも1つ1つ手作り |

|

{左}松の木が植えられた小公園 されている。 その先の道の駅で、肉うどんを食べた。 お土産に、厄除けのかにが坂飴と手もみ新茶の土山茶を購入し、後にし た。 道の駅の脇の道を入っていくと、土山宿の大きな案内板があった。 左の公園の前には、松の木が植えられて、土山宿と書 いた石碑が建っていた。 その先、数十メートル歩くと、右側に、東海道土山宿の標柱が立っていた。 このあたりは生野町で、 江戸時代には町家と農家が混在していたところである。 土山宿は、天保年間の記録 |

|

{左}生野町の家には昔の屋号が書かれていた では、家数三百五十一軒、宿内人口千五百五人、本陣は二軒、脇本陣はなく、旅籠は四十四軒とある。 右側に、東海道土山宿旅籠鳥居本屋 という木札がある家を見つけた。 気付かつかないでいたが、昔の屋号が書かれた木札が、各 家の玄関に下がっていたのである。 少し歩くと、左側に祠があり、脇に、最近のものらしい東海道の道標と歌碑があった。 右 側の家には、東海道土山宿お六櫛商三日月屋の木札が掛けられていた。 江戸時代の土山宿は |

|

{左}上島鬼貫の句碑 お六櫛を商う店が多かったようで、その先にも、お六櫛商を掲げた木札が数軒あった。 櫛が名物だったことは、上島鬼貫が、貞 享三年 (1686)の秋、東海道を旅して、当地でお六櫛を買い求め、鈴鹿に向かうとき詠んだ句、 「 吹け波ふけ 櫛を買いた り 秋の風 」 からも、確認できた。 なお、上島鬼貫は、伊丹の生まれで、東の芭蕉、西の鬼貫といわれた人物である。 このあたりは古い家が多く、連子格子のある家が並んでいた。 |

|

{左}土山一里塚跡 それを見ながら、歩いて行くと、右側の家の前に、日本橋から百十番目の土山一里塚跡の標柱があった。 この地方は、一里塚を 一里山と呼んだようで、地名の一里山町はそこからきているのだろう。 その先で、道は微妙に、右に曲がっている。 このあた りからが中垣外町であろうか? 道の左側に、立派な塀のある大きな建物の家があり、屋号の札には油屋権右衛門とあった。 このあたりは連子格子に漆喰壁の家もある。 旅籠だった家の前には、旅籠跡の標柱 |

|

{左}鈴鹿馬子唄全国大会のポスター が立っていた。 昔の街道がそのままのような感じがするところであった。 表見川に架かる橋には、街道にまつわる絵が陶板になり、張られていた。 橋を渡ると緩やかな坂道で、左にカーブする。 その先の左手に白山神社があるが、このあたりは、古い家が少ない感じがした。 民家のガラス戸に張られた鈴鹿馬子唄全国大会のポスターには、馬子に引かれて、とぼとぼ歩く馬の姿が描かれていた。 万人講もなか、伊賀饅頭の正和堂の前を通り過ぎる。 このあたり |

|

{左}土山茶 大原製茶場 は旅籠が多かったようで、それを示すの石柱が家の前に建っていた。 稲荷町には、旅籠が八軒あった、とあるのは、このあたり を指すのだろうか? 道は左にカーブし、その先の左側に、連子格子と白い漆喰壁の家は、大原製茶場である。 土山茶は、文和 五年(1356)、南土山の常明寺を再興した鈍翁了愚禅師が、京都の大徳寺から、茶の種を持ち帰って、植えたのが始まり、といわれ るので、歴史は古い。 右側のさじや酒店の前には、三軒の旅籠跡の標柱が並べ |

|

{左}森白仙終焉の地 井筒屋跡 て建っていた。 道の反対にある民家の前には、 森白仙終焉の地 井筒屋跡 の標柱があった。 森白泉は、森鴎外の祖父で、津和 野藩亀井家の典医だったが、文久元年(1861)、参勤交代に従い、江戸からの旅の途中、ここでなくなった。 そのはす向かいは、 平野屋の跡。 森鴎外は、明治三十三年三月一日、一泊二日で祖父の墓参りに訪れ、平野屋に宿泊した。 その時、 「 (祖父の 泊まった)宿舎井筒屋といふもの存ぜりやと問いに既に絶えたり 」 |

|

{左}二階屋脇本陣跡の標柱のある家 (答えられた) 、と小倉日記に書かれている。 その先の左側に、江戸中期の建物を改造した、食事処うかい屋がある。 ぜんざいや土山名物だった夕霧そば(鴨南蛮)がある。 このあたりは中町で、宿場の中心である。 左側の家の前に二階屋脇本陣跡の標柱があったが、天保年間編纂の東海道宿村大概帳には記載がないが、時期によってはあったのだろうか? そのはす向かいの連子格子の家は土山宿かしきやで、左側に道があるが、道を挟んだ左側の |

|

{左}東海道伝馬館 自動販売機の脇には、問屋場、成道学校跡の石柱が建っていた。 「 土山宿の問屋場は、中町と隣の吉川町にあった、とされる が、問屋役の自宅に設けられたので、問屋役が変るたびにその場所が変った。 」 と、いう。 右の空き地が問屋場跡のようで、 問屋制度が廃止された後は、成道学校として利用された、とあった。 道の奥には、東海道伝馬館があるので入って |

|

{左}土山宿問屋宅跡 いった。 東海道伝馬館は、江戸時代の農家の建物を移築した施設で、問屋場を再現したり、大名行列のジオラマを設けたりして いるが、時間があれば寄ればよいという程度に思えた(無料、9時~17時、月曜と火曜は休み) 街道に戻ると、先程の空地の 左に、蔵がある立派な屋敷がある。 二階は白壁、下半分が奥に三尺引っ込んだ格子造りの大きな家で、玄関脇には、土山宿油佐 の木札があり、その先の四辻の角に、問屋宅跡の石柱があった。 土山宿は、 |

|

{左}土山宿本陣跡 南土山村と北土山村と二つの村からなり、問屋場も、こちらの南土山村と隣の北土山村の問屋場で、交代して務めていた。 この屋敷は問屋場を仕切っていた宿場役人を務めていた家である。 四辻の隣の建物は、土山宿本陣跡である。 土山宿本陣は、寛永三年(1634)、三代将軍徳川家光が上洛するに当り設けられたもので、初代当主は、甲賀武士、土山鹿之助の末裔、土山喜左衛門で、 甲賀忍者の末裔ともいわれる。 明治元年(1868)九月の天皇行幸の |

|

{左}旅籠近江屋跡 際、この本陣で誕生日を迎えられ、御神酒とするめが下賜された、という。 明治三年(1870)、東海道の宿駅制度廃止により、廃業となった。 建物の左側に土山宿本陣跡の石柱があり、隣に明治天皇聖蹟碑と歌碑が建っていた。 右側の旅籠近江屋跡の建物は、旅籠風に思えたが・・・・ 少し歩くと、左側に土山公民館があり、道の反対側の駐車場には、土山宿の大きな案内板が建っている。 その先の左側の漆喰壁の家は茶屋で、その先は交差点である。 |

|

{左}大黒屋公園 交差点を越えると吉川町で、江戸時代は北土山村だった。 右側の大黒屋公園の正面には、大黒屋本陣跡と土山宿問屋場跡の標柱が並んで建っていて、そこから少し離れた左側に、高札場跡の標柱があった。 土山宿が出来た当初は、土山宿本陣だけだったが、参勤交代で往来が増加したため、幕府は当宿の豪商であった大黒屋立岡へ控本陣を命じた。 傍らの説明では、 「 何時出来たかはわからないが、土山宿本陣と同規模だったと思われる 」 と |

|

{左}高桑闌更(らんこう)の句碑 あった。 奥に、明治天皇聖蹟碑があることからして、東海道が廃止されるまであったことは間違いない。 境内には、加賀国金沢生まれで、虚白禅師の師匠であった高桑闌更が詠んだ 「 土山や 唄にもうたう はつしぐれ 」 という句碑が建っていた。 東海道はここで大きく右に曲がる。 また、向かい側の民家の前には、土山陣屋跡の標柱が建っていた。 土山宿は幕府が支配する天領だったので、幕府から派遣された代官などの役人が詰めていたが、陣屋には派遣された役人の自宅が使われることが多かったようである。 |

|

{左}大黒橋 その先には吉川が流れ、そこに架かる大黒橋には、鈴鹿馬子唄の一節とそれを表現した絵が陶板になって張られていた。 馬子唄に、 「 坂は照るてる鈴鹿は曇るあいの土山雨が降る 」 と、いうフレーズがあるが、 あいの土山についてはいろいろな説があるようである。 間の宿(あいのしゅく)と言ったことからという説や藍染をやっていたことからという説などである。 間の宿というのは、幕府が設けた宿場から宿場まで距離が長いところに、休憩するために置かれ |

|

{左}あいの土山

た宿のことである。 その意味では、土山は宿場であるので当てはまらない。 しかし、東海道が始まった当時は、宿場ではなかった筈で、坂下から水口まで距離が長かったので、ここが間の宿として使われた ことは間違いないと思うので、馬子たちはそれを間のしゅく土山と唄ったことは、充分考えられる。 少し歩くと、常明寺の案内 があるので、立ち寄ることにする。 左折して百メートルほど行くと、常明禅寺の標柱があり、右折すると、寺である。 |

|

{左}常明寺 常明寺には、森鴎外の祖父が葬られていたが、鴎外が墓参りに訪れると、墓が荒れ果てていたので、住 職に頼み、墓を整備した。 その後、祖母と母が葬られたが、昭和に入り、故郷の津和野の寺に移された。 現在は森白仙の供養 塔が建つ。 この地方の俳諧の指導者だった虚白は、この寺の住持であった。 境内には、芭蕉の |

|

{左}土山宿の大きな案内板 「 さみだれに 鳰のうき巣を 見にゆかん 」 という句碑がある。 街道に戻る。 江戸時代、吉川町は旅籠は多く、少な くとも、七つはあったが、隣の大門町に入ると、町家が少なくなった、とある。 ここから五百メートル足らずで、国道1号線と 合流するが、江戸時代には愛宕町、辻町と続き、愛宕町に入ると、町家が増える傾向にあった、という。 ここからしばらく歩く と、左側に土山宿の大きな案内板がある。 ここまでくると、頻繁に見た旅籠跡の標柱は、 |

|

{左}土山宿 京方見付跡 まばらになった。 道は相変わらず、左右に蛇行しているが、大局的に見ると、右にカーブしている。 そんなことを思いながら、 歩いて行くと、正面に道路、右側に白い塀のようなものが見えてきた。 近づいていくと、国道1号線で、白い塀のようなもの は、土山宿の見付のつもりのようである。 白い塀の中には、松が植えられ、常夜燈と東海道土山宿の石柱が建っていた。 ここで土山宿は終わる。 |