石部宿から草津宿

|

{左}石部宿京方出口(見附)付近 石部から草津までは、約十二キロの距離だが、東海道は比較的多く残っている。 石部宿の西の玄関の見附を出たあたりは古い 家が残っていた。 少し歩くと、小さな松が多く植えられたところに来た。 右手には、JR石部駅がある。 ここは縄手とい い、直線状に道が長く続くところである。 傍らの案内板には、 「 昔、大名行列が宿場に入る前、長い松並木の下で整列を したところである。 」 、とある。 道の左側に、宿場の町を意識して造られたと思われる、東海 |

|

{左}東海道のポケットパーク 道のポケットパークがあった。 そこを過ぎると、道は右にカーブ、少し歩くと橋を渡り、丁字路に出る。 左側の工場前に、左 五軒茶屋、小さく、東海道古い道は直進、とあった。 江戸時代初期の東海道は、直進する道だったが、野洲川の氾濫により、歩けなくなったため、正面の灰山の左裾を回る道が開発され、旅人は、そちらを通るようになった。 直進する道は下道、左に大きく迂回する道は上道と呼ばれたようである。 その先に見える山が、安藤広重の石部宿 |

|

{左}灰山が見える丁字路 の絵にあった灰山である。 昔、石部金山と呼ばれ、聖武天皇時代には銅が、江戸時代には黄銅鉱が採掘された、ともいわれ る。 先程会った老人の話では、石部で金が採れたのは事実で、石部金吉という言葉はそこから出ている、といわれ、金山は、 淨現寺あたりにあった、と聞いている、という。 上道と下道、二つの東海道があった訳だが、現在、直進する道は整備されて いて、距離も短い。 灰山の山砂運搬のトラックが通るのが難点であるが・・・ |

|

{左}上道を歩くと、柵で覆われた所にでた 遠回りになる上道を歩くことにした。 工場に沿ってずーと歩き、それがなくなると民家が現れたが、そこに五軒茶屋というバ ス停があった。 名前から察すると、江戸時代には、茶屋が置かれたのであろう。 今も家数はそう多くない。 道は、右左右 と曲がり、山裾を通って坂を上って行くが、静かな山道である。 突然広い空間が現れた。 遠くに廃棄物処理場の煙突が見 え、手前には、高速道路が見える。 左側は柵で覆われているが、分譲地なのだろう。 |

|

{左}高速道路の脇に三上山が見える 道の右奥にあるガードをくぐり、名神高速道路の向こう側にでると、正面に作業中の採石場があり、山がどんどん削られていく 姿が見えたので、先程の空地はその跡なのかと思った。 ここからは栗東市。 右折した道は、高速道路と平行しているが、ダ ンプ一台分の狭い道で、ダンプを気にしながら下ることになった。 途中で、高速道路を見上げると、近江富士455m と書か れた看板があった。 その方向を見上げると、三上山が見えた。 これから先、三上山は、いろ |

|

{左}伊勢落(いせおち)集落の古い家 いろ形を変えて現れる。 坂を下ると、先程別れた右の道と合流する。 その地点にはダンプの侵入を調整する係員が立ってい た。 ここで左折し、田圃に囲まれた道を進むと、伊勢落集落に入る。 白い漆喰に連子格子の古い家が多く、しっとりとした 町並を形成していた。 伊勢落の地名は、伊勢参りの旅人が中山道から東海道へ行くのに、守山市伊勢町からここに出たが、そ の道は伊勢大路とか伊勢道と呼ばれており、伊勢に落ちるところ、ということに由来する。 |

|

{左}三上山 やがて、左右に太い道がある交差点に出る。 ここまで狭い道を走ってきた車は全て右折し、国道1号に入っていった。 右角には生涯学習の町伊勢落、という看板があり、この先にも、集落は続いていた。 道辺には小さな石仏に花を生けて祀られている。 右側にはJRの線路と近江富士といわれる三上山が見える。 少し歩くと林集落に入った。 右側の民家の目立たないところに新善光寺道の道標があった。 少し進むと、右側に浄土宗本願寺派、永正十六年 |

|

{左}楞厳山長福寺 (1519) 開基の楞厳山長徳寺があり、境内には石仏群があった。 寺の左角に、従是東膳所領 と書かれた領界標がある。 これから東とあるので、西の間違いではないかと思ったが、膳所藩の領地は滋賀郡、栗太郡を中心に、近江国六郡、河内国三郡まで及ぶ ので、ここも飛び地になっていたのだろう。 少し先の道の右側に新善光寺道と書かれた大きな道標が建っていたので、右折して少し行くと、新善光寺があった。 東海道名所図会に、「 信州善光寺如来と |

|

{左}新善光寺山門 同体なり 」 と書かれている寺で、新善光寺縁起によると、 『 今から約八百年前、源平の乱で敗れた平清盛の長子、小松内府重盛の一族のひとり、小松左衛門慰尉宗定が、この地にのがれ住んだが、 当地の地名を取って、高野宗定と称された。 彼は、平家 一門の菩提をとむらうため、信濃善光寺へ四十八度の参詣を発願された。 その後、十二年かけて、この願は成就したが、満願の未明、信濃善光寺如来より、夢の中でおつげを賜り、 「 江州(滋賀県)一円 |

|

{左}新善光寺本堂 の衆生済度のため、我を連れ帰れ 」 という霊告を得られた。 宗定は御分身如来を頂き、 この地に請来された。 時に、建長五年(1253)一月十三日のことである。 これが善光寺分身仏の由来で、宗定公の御影は、 五十年に一度の御開帳の秘仏として、御奉安している。 』 と、ある。 本堂は、膳所城主、本多俊次が、寛永年間(1661〜1673)に、三間四面の建物を建て、著した略縁起と共に寄進したもの。 本堂の老朽化が進んだため、昭和五十四年 |

|

{左}麹屋太郎兵衛の標札を掲げた家 九月から一年九ヶ月をかけて、解体修理が行われた。 本尊は、一光三尊善光寺如来だが、南北朝時代に作られた九十八センチの本造阿弥陀如来は、慈覚大師円仁(じかくだいしえんにん)の作と伝えられ、 国の重要文化財に指定されている。 街道に戻り、旅を再開。 三叉路が2つあるが、そのまま直進すると、六地蔵集落に入る。 道が左に曲がる手前の右側の倉がある家に、東海道六地蔵村麹屋太郎兵衛とある。 ここは、江戸時代、石部宿と草津宿との |

|

{左}福正寺 間宿(あいのしゅく)だったところである。 道は、左にカーブするが、右側に、国宝地蔵尊と書 かれた石碑がある寺があった。 案内文を見ると、 「 福正寺(法界寺) 木造地蔵菩薩坐像は96.5cmのヒノキ一本造 り、平安時代の作で国の重要文化財に指定されている。 」 、とあり、この仏像は、当地の名前になった六地蔵の一体らしい。 山門は閉まったままで、住職無住の寺のようで、地蔵尊は福正寺に移されているようである。 その先に福正寺があったが、 中には入らなかった。 その先の道を越えた左側に、大きな古い建物がある。 |

|

{左}旧和中散本舗 大角弥右衛門家 旧和中散本舗の豪商、大角弥右衛門家である。 和中散は、徳川家康が腹痛を起こしたとき、この薬を飲んだところただちに直ったことから、腹の中を和らげるという意味で名付けられた、と伝えられる腹痛の漢方薬である。 江戸時代には、和中散を作って売る店が何軒もあったようで、その一軒である。 大角家は、同時にまた、六地蔵間宿の茶屋本陣でもあった。 建物に付属する日本庭園は、国の名勝に指定されている。 道の反対側にはお堂があり、その隣 |

|

{左}大角家住宅隠居所 の建物は、大角家住宅隠居所である。 大角家の家長が、隠居したとき住む為に造られた建物だが、大名が本陣として使用している間は、家族も一時的に居住した、とあり、 江戸時代を代表する豪華な建物として、国の重要文化財に指定されている。 現在、和中散は製造されていないが、街道に面して立つこれらの建物は当時の賑わいを偲ばせるものである。 その先、道を隔てて大きな道がある。 ここには一里塚跡の石碑があった。 江戸から百十七番目の |

|

{左}六地蔵一里塚跡碑 六地蔵一里塚の跡である。 右の狭い道が東海道なのでこの道を行く。 少し歩くと、車が1台ほどの狭い道になった。 しばらく歩くと小野集落(旧小野村)に入る。 白漆喰の家に倉がある家があり、酒屋清右衛門と表示されていた。 この先もベンガラで塗られた連子格子の家など、古い素敵な家が残っていた。 そこを過ぎると手原に入る。 ここは道中記などで、手孕村 と書れていたところである。 手原1丁目の信号交差点の右側に東海道の道標がある。 |

|

{左}江戸時代醤油を作っていた古い家 名神高速道路栗東ICへの接続道路の高架をくぐる。 このあたりも古い家が多い。 まもなく、左手に背の高い木が見えてきた。 近づいていくと、右側に倉付きの立派な屋敷がある。 壁に 東海道 手原村平原醤油店 塩谷藤五郎 と、書かれた張り紙があり、江戸時代には醤油製造業だったことがわかる。 道の反対側にある赤い柵で囲まれている神社は、江戸時代の東海道名所記に 「 左の方に、稲荷の祠あり 老木ありて傘の如くあり 傘松の宮という。 」 |

|

{左}手原稲荷神社社殿 と書かれた手原稲荷神社である。 傘松の宮とか、里中稲荷大明神とも称された神社であるが、神社の由来書によると、 「 祭神は稲倉魂神、素戔鳴尊、大市比売神、寛元三年(1145)領主、馬渕広政が勧請、子孫は手原氏と称し、当社を崇敬、 文明三年(1471)、同族の里内為経は社殿を修し、社域を拡張、慶長七年(1612)、宮城丹羽守豊盛が社殿を造営した。 その後、貞亨三年(1686)と享保八年(1723)の社殿を再建、明治二年に改築、昭和六十一年に |

|

{左}明治天皇手原小休止碑 修復工事を行った。 」 とあり、神社は古くからあったことが分った。 鳥居の左側に、稲荷大明神常夜燈が建っていたが、皇太神宮常夜燈もあった。 明治天皇が寄られたようで、明治天皇聖跡という石碑と、鳥居の左脇に 明治天皇手原小休止碑が建っていた。 神社の角を右折するとJR草津線の手原駅であるが、東海道は直進。 手原駅を過ぎたあたりから、人の往来が多くなった。 道なり歩いて行くと、道は左(南西)にカーブし、信号のない交差点に出る。 |

|

{左}足利義尚公鈎陣所ゆかりの地碑 左右の道は、車の通行を多く、右手の方が賑わっているようだった。 車に注意しながら、交差点を渡り、右側のビィラ栗東というマンションと左の堤の間の道を行く。 少し歩くと、堤の中腹に、九代将軍足利義尚公鈎陣所ゆかりの地 の石碑が建っている。 足利九代将軍義尚は、幕府に抵抗する近江守護、佐々木高頼を攻めた。 文明十九年(1487)、この地に陣を張り、佐々木陣営と小競り合いを繰り返したが、二年後の延慶元年、陣中において、二十五歳の |

|

{左}上鈎 (かみまがり)東の信号交差点 若さで、病没した。 本陣は、ここから西に三百メートルほどの永正寺のあたりに置かれたようである。 堤の向こうは上鈎池であり、堤に沿って進むと、上鈎東の信号交差点に出る。 交差点を渡ってまっすぐ進むと、道は、わずかに右へ左へとカーブする。 少し上りになると、葉山川に出た。 川に架かる葉山川橋を渡ると、右側は一面の畑で、その先に草津の町が見える。 川辺信号交差点を越え、少し行くと左側に善性寺がある。 シーボルトが、文政九年(1826)、 |

|

{左}善性寺 この寺の住職で、植物学者でもあった恵教を訪ねている。 シーボルトは、その時の印象を江戸参府紀行に、 「 かねてより植物学者として知っていた川辺村善性寺の僧、恵教のもとを訪ね、 スイレン、ウド、モクタチバナ、カエデ等の珍しい植物を見学せり 」 と、綴っている。 まもなく、東海道は、金勝川の堤に突き当たる。 ここには、 金勝寺 こんぜ 東海道 やせ馬坂 中仙道 でみせ と刻まれた道標があった。 この区間は国道と平行しているだけでなく、 |

|

{左}目川一里塚跡 名神高速道路の出入路が近いので、道幅が狭いのに車の往来が激しく歩きにくい。 ここを左折すると、右側に地蔵院という寺があり、境内には天照皇太神宮、八幡大菩薩、春日大明神の碑があった。 側面に元禄年間亥年の刻印があるが、寺に神社の碑があるのは、神仏混交時代の遺物でおもしろい。 道を左折して、少し歩くと右側の民家前に、一里塚跡の石柱が建っていた。 目川一里塚の跡で、江戸から百十八番目の一里塚であった。 |

|

{左}目川立場茶屋伊勢屋跡の案内板 二百メートル程歩くと、専光寺があり、更に、数百メートル歩くと、道はやや左に曲がり、右側に、田楽発祥の地の碑と領界碑 が建っていて、目川立場茶屋伊勢屋跡 という案内板があり、 「伊勢屋の天明時代の主人、岡野五左衛門は、与謝蕪村に師事し た文人画家だった。 江戸時代には、元伊勢屋(岡野家)、京伊勢屋(西岡家)、古志ま屋(寺田家)の三軒の茶屋が並んでいた。 、とあった。 この数軒先の寺田家の前に、 名代田楽茶屋古志まや跡と記された石柱 |

|

{左}名代田楽茶屋古志まや跡 が 建っていた。 傍らの案内板には、 「 江戸時代には、目川という立場茶屋があった所で、ここの菜飯と田楽は東海道中で 名物になった。 」 と、書かれていた。 その先に乗円寺があり、その西岡家の前にも、京伊勢屋跡の案内があった。 道 は左、右、左とカーブし、その先で堤と突き当たるので、右にカーブする道を進む。 この辺りは、旧坊袋で、左は堤、右下に は畑が広がり、その先には、遠くなった三上山が見えた。 新幹線の下をくぐると、また、住宅地 |

|

{左}史跡老牛馬養生所跡碑 になり、右側に、従是東膳ヽ領と書かれた領界碑が建っていて、近くに、新屋敷バス停があった。 更に歩くと、小柿1丁目の 右側に、 史跡老牛馬養生所跡 の碑があった。 湖西和称村の庄屋、岸岡長右衛門は、年老いた牛馬を打はぎにする様子を見て、 その残酷さに驚き、息のあるうちは打ちはぎにすることをやめるように呼びかけた。 天保十二年、老牛馬が静かに余生を暮ら させる養生所をこの地に設立した。 (注)打はぎとは、殴り殺して皮を剥ぐこと。 |

|

{左}土橋を渡る旅人 少し歩くと、左に土手が見えてきて、草津市と書かれた看板の先の左側に、上る道があるので、土手を登っていく。 草津宿は、 江戸方は横町道標から始まり、草津追分を経て、立木神社の南二百メートルにある、京方の黒門までといわれた。 東海道の江 戸方入口に、砂川(現在の草津川)が流れていたが、渇水期には川に降りて渡っていった、とあり、その時の様子が土橋を渡る 姿になって浮世絵になっている。 土手を上って行くと、草津川はあったが、干からび |

|

{左}草津川 ていた。 天井川の草津川は、上流を堰きとめ、新たな川を作り、そちらに水を流すように変えたので、この川に水が流れるこ とはなくなったのだが、往時の姿を留めていた。 川に架かる橋を渡り、 対岸に渡る。 ここは、草津宿の江戸方の入口にあた る場所で、右手の土手の上に地蔵堂、そして、下に降りる道の途中に常夜燈が見える。 常夜燈は、火袋を含めた高さは四メー トルもあり、日野の豪商中井氏の寄進により、文化十三年(1816)に建てられたものである。 |

|

{左}横町道標と地蔵堂 以前は道の北側にあったようだが、改修で、この位置に移されたようである。 常夜燈は道標を兼ねていたので、横町道標と呼ばれ、左 東海道いせ道 、右 金勝寺志がらき道、という刻印がある。 草津川の堤防上にあるこの石造道標は、草津宿に出入りする人を明るく照らし、旅人の道先案内に大きな役割を果たしただろう。 横町道標を出て、土手を下って行くと、両脇に民家が建ち並び、少しごちゃごちゃしているが、一部に古い家と思われる漆喰壁の家も |

|

{左}中山道追分道標(常夜燈) あり、宿場の雰囲気はわずかながら残っていた。 道が突き当ったT字路は江戸時代の草津追分で、突き当たったところに小 さな薬師堂とミニチュアな高札場があり、また、右側のトンネル入口脇の少高いところに、大きな常夜燈が建っている。 常夜 燈は、道標を兼ねたもので、右 東海道いせみち 、左 中山道美のぢ、と書かれていて、文化十三年の建立である。 江戸時 代には、ここから草津川に上って川を越えて行くのが中山道、先程の横町道標まで歩き、川を |

|

{左}覚善寺 越えていくのが東海道だった。 右側にあるトンネルは、トンネルの向こう側の旧大路井村とこちら側の旧草津村が、明治 十七年、東海道の新道と随道(トンネル)開築事業の義願書を県知事に提出し、造られたものである。 その後の東海道は、草津 川の右側を通り、トンネルを抜けるルートに変更された。 トンネルをくぐり、向こう側に出て、交差点を右折したところに、 覚善寺がある。 寺の前の道が、明治に造られた東海道の新道で、門前には、明治十九年(1886) |

|

{左}小汐井神社 に建てられた、 右東海道 、 左中山道 と刻まれた大きな石柱の道標がある。 新東海道ではここが中山道との新しい追分になった。 寺の先に、女体権現の小汐井神社があり、道をそのまま行けば、先程別れた草津川に上ったところに合流する。 トンネルをくぐり、元の場所に戻る。 草津宿は、十一町五十三間半(約1.3km)の長さに、家の数が五百八十六軒、宿内人口は二千三百五十一名と多い。 東海道と中山道の追分の宿場だったので、本陣が二軒、脇本陣二軒、旅籠は七十二軒 (最盛期はもっと多くあった) もあり、と、大変な賑わいを見せてい |

|

{左}草津宿 田中七左衛門本陣 た。 角の草津公民館は、脇本陣大黒屋弥助だったところである。 このあたりは草津二丁目で、少し行くと右側に、田中七 左衛門本陣がある。 草津宿本陣は、田中七左衛門が、材木屋を兼業していたため、木屋本陣ともいわれた。 敷地は、千三百 坪もある広大なもので、建坪は四百六十八坪、部屋数は三十余もあり、現存する本陣の中では最大級で、国の指定史跡である。 東海道の本陣でもこれだけのものは五つしかなかったらしい。 田中家が、個人でこの |

|

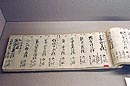

{左}関札 古い由緒ある建物を守ってきたのを草津宿本陣として公開している(月曜日・年末年始は休み、200円) 立派な構えの門をくぐると、玄関広間には関札が並べられていた。 関札とは、大名、公卿、幕府役人が泊まる際、持参した札で、宿は自身賄い、泊は賄い付き、休は昼飯休を関札で示したのである。 玄関から座敷広間、台子の間、そして殿様の上段の間があった。 その奥には庭園があり、お殿様用の湯殿は、離れになっていた。 上段の間の反対 |

|

{左}上段の間 (向き合って)に、向上段の間があり、玄関に向かって、上段相の間、東の間、配膳所、台所土間、と続いていた。 真ん中は畳敷きの通路であるが、人数が多いときにはそこに泊まる、とあったのは、おもしろかった。 本陣職を務めた田中家の住宅部分もあったが、六畳以下が大部分とはいえ、九部屋以上もあり、驚いた。 裏には厩(うまや)もあり、本陣とはすごい施設と思った。 宿帳も公開されていて、「 慶応元年5月9日、土方歳三、斉藤一、伊藤甲子太郎など |

|

{左}大福帳 32名が宿泊した。 」 と記載された大福帳もあった。 左写真の大福帳には、浅野内匠頭の九 日後に吉良上野介が泊まったことが記録されていた。 現在、田中家はこの奥の家に御住まいの様子だった。 江戸時代の街道 の 歴史を知る上に一度は訪れたいところである。 その先の左側に、脇本陣藤屋与左衛門と仙台屋茂八があった。 その内のど ちらかが、白い建物の脇本陣という名の観光物産館に変身し、草津宿のおみやげやとレストランになっていた。 |

|

{左}銘菓 姥(うば)が餅

いろいろなおみやげがある中で、小さな奇妙な形をした御菓子を見付けた。 姥が餅という乳房をかたどった小さなあんころ餅で、当宿の名物だったようである。 織田信長に滅ぼされた佐々木義賢の忘れ形見の幼子(曾孫)を乳母があんころ餅を売って育てた、という故事のある菓子である。 田中九蔵本陣はその先の食事処がその跡のようである。 その先はアーケードのある本西商店街になる。 左側の草津宿街道交流館には草津宿を再現した模型があり、草津 |

|

{左}太田酒造 の歴史が、コンピューターゲームで分かると宣伝しているが、200円を出して入る程ではない。 右側に、常善寺がある。 この寺は、承平七年(735)、良弁上人の開基で、本尊の阿弥陀如来像は、鎌倉期のもので国の重要文化財である。 左側にある 太田酒造は、戦国時代の関東の英傑、太田道灌の末裔が、江戸時代から営む造り酒屋で、道灌という酒を造っている。 この家 は江戸時代、草津宿の問屋場職を兼ね、草津政所と呼ばれていた家柄で、奥に続く倉が幾つか見えた。 道の反対側には、問屋 場と貫目改所があったようである。 少し歩くと、旅館野村 |

|

{左}旅館野村屋 屋の看板があるが、 幕末から営業している元旅籠である。 草津3丁目交差点の先にある伯母川(志津川 )に、江戸時代には、宮川土橋が架かっていた、という。 橋を渡った右側にある立木神社は、旧草津宿と旧矢倉村の氏神だった 。 創建は、神景雲護景雲元年(767)と伝えられる神社で、その名前は、常陸鹿島明神からこの地に一本の柿の木を植えたことに 由来するとのこと。 神社に鎮座するのは、狛犬が普通だが、ここでは、獅子の狛犬の他、神鹿があった。 |

|

{左}立木神社 境内には、延宝八年(1680)十一月の草津宿最古の追分道標がここに移築されている。 草津宿は、立木 神社の先の黒門までであったが、その跡がどこか分らなかった。 草津宿の東海道沿いは、立木神社あたりに古い建物が少し残 っていたが、その他の地区も戦災を受けなかったため、町並に昔の面影を偲ぶことができた。 今日は水口宿から草津宿の25. 4kmを歩いてが、途中寄り道しているので、30km以上だろう。 草津駅まで戻り、自宅へ帰った。 |